【2022年12月更新】

車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、鎌倉に残る3つの幕府跡に関する情報です。

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

鎌倉に行くなら知っておきたい、鎌倉幕府の顛末。

「鎌倉」の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2011.10.13

2021.05.10

2022.04.11

2022.11.24

※「鎌倉」での現地調査は、2022年11月が直近になります。

壇ノ浦で平家を滅亡させた源氏の棟梁・源頼朝が、征夷大将軍に任命されたのは平安時代末期の1192年。

それゆえ我々は「いい国作ろう鎌倉幕府」と覚えたわけだが、実は現在の教科書には、頼朝が後白河法皇に守護と地頭設置を認めさせた1185年が、鎌倉幕府成立の年と記されているらしい。

ただ、そうなった理由にさほど関心を持つ必要はないと思う。

それより興味深いのは、鎌倉が「武家政治発祥の地」であるにもかかわらず、現地に行っても「それらしさ」を感じられる場所が、皆目見当たらないことだ。

鎌倉に行くなら知っておきたい、鎌倉幕府の顛末【目次】

なぜ鎌倉幕府は影が薄いの?

そもそも「幕府」とは、征夷大将軍が政治を行う体制のことを云うのだが、おそらく大半の日本人が抱く「幕府」のイメージは、鎌倉ではなく江戸だろう。

江戸幕府が構築したのは「幕藩体制」と呼ばれるもので、各藩に領地を充てがい、藩主にはそこを統治する権利を与えるものの、領有権は事実上幕府が所有していた。

ゆえに「国替え」を命じることができ、藩主はそれを恐れ、幕府の命に従わざるを得なかった。

今でも江戸城跡があるおかげで、我々はそんな「武家政治」を忘れない。

出典:NHK

また江戸城があるからこそ、大河ドラマの如く、リアルに当時を再現した時代劇を作ることが可能なわけで、日本人はそれを観ることで、具体的な武士の時代のイメージを膨らませてきたわけだ。

だが、鎌倉には幕府の遺構らしきところが残っていない。

筆者が鎌倉を初めて訪ねた時に覚えた違和感は、そこにあった。

今の鎌倉にあるのは、武家の社会が育んだ独自の文化と、幕府滅亡後に漁村・農村に戻ったことで定着した素朴な風土に、近世の文化人が植え付けたハイカラな雰囲気が融合する「特異な町」の姿だ。

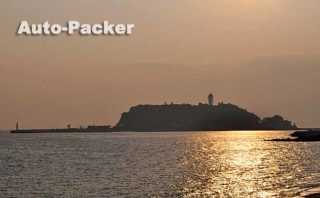

しかも海辺に出れば、そこはまるでハワイのようなサーフ天国(笑)。

つまり「武家の町」の原形をまったくとどめていない鎌倉では、自らの足であえてその痕跡を探す努力が必要になる。

「鎌倉幕府跡」は3つある。

さて、ここからが本論だ。

「鎌倉幕府」とは、のちに征夷大将軍となる源頼朝が創始し、その死後100年以上にわたって、妻・政子の実家である北条家が「執権」を担った武家政権のこと。

驚いたことに、鎌倉には3ヶ所の「幕府跡」が残されている。

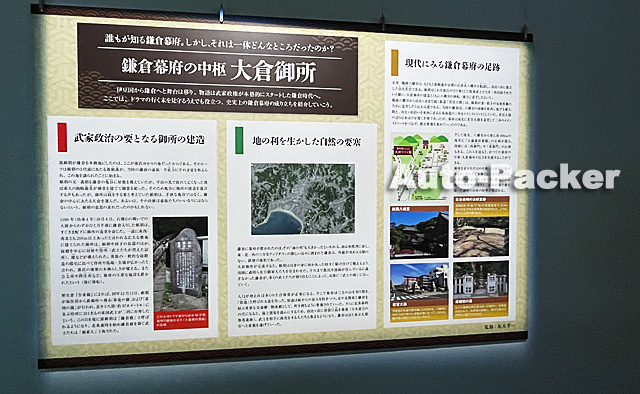

ただ一番重要なのは、頼朝・頼家・実朝と、源氏の将軍が3代にわたって政務を執り行っていた大蔵(大倉)幕府跡(1180-1225)と、4代将軍・藤原頼経から最後の9代将軍・守邦親王まで続いた、若宮大路幕府跡(1236-1333)の2つだろう。

大倉(大蔵)幕府跡

1180年(治承4年)、鎌倉の大倉郷に頼朝の館となる大倉御所と、幕府政庁の原型にあたる侍所が設置され、事実上の武家政権が産声をあげた。

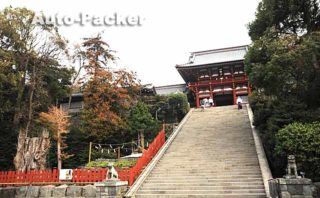

その大蔵(大倉)幕府は、鶴岡八幡宮の北東一帯の地域にあったとされ、石碑が「清泉小学校」の正門近くに立てられている。

その石碑の左の道を奥に進んだところに、「頼朝の墓」がある。

頼朝の死因については、落馬説・糖尿病説・暗殺説等々さまざまだが、鎌倉時代研究の前提となる「吾妻鏡」には、

1198年12月2日、頼朝は重臣の稲毛重成(妻は北条政子の妹で頼朝の義理の弟)が、相模川に掛けた橋の落成供養に赴き、その帰路で気を失って落馬した。

その後、容態が悪化し、約2週間後の1199年1月13日に、享年53歳で死去したと記されている。

鎌倉殿の13人とは…

大河ドラマのタイトルになった「鎌倉殿の13人」は、「鎌倉殿」が頼朝の後を継いで征夷大将軍となった頼家を意味し、「13人」は頼家を支えるべく、合議制で政治を動かした御家人たちを指している。

※カッコは大河ドラマの役者名

頼朝の右腕「北条義時」(小栗旬)

義時の父「北条時政」(坂東彌十郎)

御家人筆頭「梶原景時」(中村獅童)

頼朝の側近「比企能員」(佐藤二朗)

頼朝の従者「安達盛長」(野添義弘)

頼朝の親戚「二階堂行政」(野仲イサオ)

幕府 軍事長官「和田義盛」(横田栄司)

幕府 行政長官「大江広元」(栗原英雄)

幕府 司法長官「三善康信」(小林隆)

三浦党の惣領「三浦義澄」(佐藤B作)

朝廷の事情通「中原親能」(川島潤哉)

文武両道「足立遠元」(大野泰広)

下野国の名門「八田知家」(市原隼人)

というのは…

頼朝には2人の息子がおり、没後の鎌倉幕府は頼朝と政子の嫡男である18歳の頼家が、2代征夷大将軍となって引き継ぎ、43歳で出家し尼御台所となった政子が、頼家の後見人となることで再スタートを切った。

出典:NHK

しかしその3ヶ月後には、頼家と御家人の意向が合わなくなり、北条氏ら御家人による「十三人の合議制」が敷かれ、頼家は直接政治に関与することを止められる。

これに反発した頼家は、信頼していた乳母夫(めのと)であり、妻の実家でもある比企(ひき)氏を頼り、その同門から若い5名を側近に指名して対抗。

さらに健康に不安を抱える頼家は、次の征夷大将軍の座を、弟の実朝ではなく比企氏の血を引く、幼い嫡男の一幡(いちまん)に譲る決意を固めた。

その直後に頼家は、原因不明の病に倒れて意識を失ってしまうのだが、最終的に頼家の決心が、頼家の祖父・北条時政を筆頭とする御家人たちの不満を煽る結果となり、血で血を洗う本格的な権力抗争のゴングが鎌倉に鳴り響く。

目覚める様子のない頼家を見て、北条時政は新たな征夷大将軍に、一幡ではなく頼家の弟で、頼朝と政子の次男にあたる実朝を擁立すべくクーデターを決行し、比企一族を滅亡へと追いやった(比企能員の変)。

ところがその数日後、頼家は奇跡的に意識を取り戻す…

しかし時すでに遅しで、気を失っている間に出家させられた頼家は、伊豆の修禅寺へと幽閉された。

鎌倉幕府「お家騒動」の舞台 伊豆・修善寺

実は修善寺では、源氏から北条氏に鎌倉幕府の実権がすり替わるきっかけとなる、大きな事件が2度にわたって起きている。

ただ話が長くなりすぎるので、詳細は別途以下の記事にまとめておいた(笑)。

源氏嫡流の最期

出典:甲府市

頼家亡き後は、北条時政の思惑通り、源頼朝と北条政子の次男で、当時12歳だった源実朝が鎌倉幕府3代将軍に就任する。

しかし北条時政による執権政治が本格化すると、実朝は政治から目を逸し、公家の文化である和歌に没頭する。

ただ、その間も御家人同士の揉めごとは絶えず、時政は自らの失政から執権の座を追われ、次男で若き日から頼朝の政治手法を目の当たりにしつつ、右腕として鎌倉幕府を支え続けてきた北条義時が、満を持して2代執権となった。

しかし皮肉なことに、3代将軍・実朝の和歌は朝廷の後鳥羽上皇との縁を生み、実朝は右大臣という高い官位を得ることで、朝廷を後ろ盾にし、執権・義時と対峙するまでの力を持つほどに成長する。

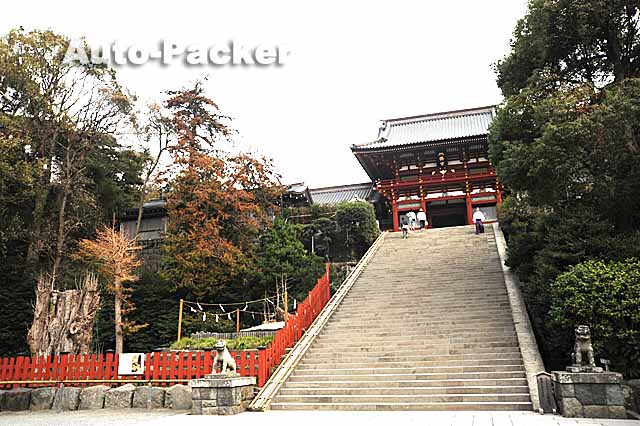

ところがそのタイミングで、幼い時に出家して京都で修行を重ね、18歳となった2代将軍・頼家の次男・公暁(こうぎょう)が、鶴岡八幡宮寺の別当へと着任すべく戻ってきた。

別当とは神宮寺の僧官のひとつで、ここでは最高責任者と考えていいのだろう。

ちなみに鶴岡八幡宮は、明治維新までは鶴岡山八幡宮寺で、廃仏毀釈で神社に変わっている。

公暁は、実朝には嫡男がいないため、自分が4代目の将軍になることを夢見ていたが、実朝が後鳥羽上皇の王子を次期将軍に迎えるつもりであることと同時に、父・頼家が死に至った真相を知り、その怒りの矛先を実朝と義時に向ける。

そして1219年(建保7年)1月27日、雪が降りしきる鶴岡八幡宮で、ついに”公暁の復讐劇”が勃発する。

実朝が右大臣拝賀のため鶴岡八幡宮に参詣した夜、参拝を終えて石段を下り、公卿が立ち並ぶ前に差し掛かったところに、頭布を被った公暁が襲いかかり、「親の敵はかく討つぞ」と叫んで斬りつけ、その首を打ち落とした。

さらに、その場を逃れた公暁が追手に討ち取られたところで、源氏の直流である頼朝の血筋は尽き果てる。

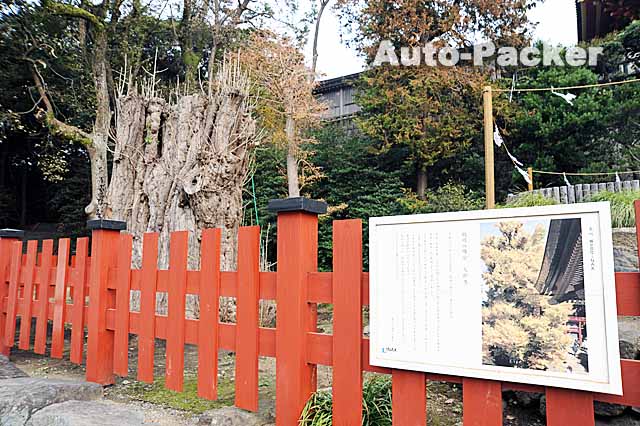

かつて、鶴岡八幡宮には「公暁の隠れ銀杏」と呼ばれるイチョウの大木が立っており、公暁はこの樹の陰に身を潜め、実朝を襲ったという話が伝えられてきた。

しかしその伝説が知られるようになったのは、江戸時代になってからのことで、当時の史料には残されていないようだ。

残念ながら「公暁の隠れ銀杏」は2010年の強風によって倒壊しており、今はその枯れ果てた姿しか見ることはできない。

上の写真はその翌年に撮影したもので、倒れる以前の写真を載せたパネルがつけられている。

いっぽう、こちらはそれから10年以上経過した、2022年11月に撮影した同じ「公暁の隠れ銀杏」。

すでにパネルは取り外されていたが、倒れた銀杏の根から芽生えた若木が、元々の位置でスクスクと成長していた。

なお北条義時はこの時現場におらず、公暁の難を逃れているのだが、それはドラマで描かれた白い犬の話を含めて、後日公開予定の「北条義時ゆかりの地」の記事でふれることにしよう。

さて。

実朝亡き後、鎌倉幕府を思い通りに操る術を失った後鳥羽上皇は、北条義時追悼の命を下し、大河ドラマのファイナルとなる「承久の乱」が始まる。

しかし義時はそれを制圧し、後鳥羽上皇は隠岐へと流され、戦いは鎌倉幕府が朝廷に勝利するかたちで終結。

その後、北条氏の嫡流は「得宗(とくそう)家」と呼ばれ、初代執権・北条時政から16代執権・北条守時まで、130年間に渡って執権職を独占することになる。

若宮大路幕府跡

最後は、北条氏が執権を務めた若宮大路幕府跡について。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公となった鎌倉幕府第2代執権・北条義時の嫡男・北条泰時は、1224年の義時に続き、翌年に叔母の政子が亡くなると、源氏の政権が終焉したのを機会に気分を一新し、幕府をいったん辻子に移転する。

泰時は鎌倉幕府の内政に全力を注ぎ、北条氏の執権政治を軌道に乗せた人物で、後世に残る日本初の武家法典「御成敗式目」を辻子で制定するが、新庁舎で不幸が続き、わずか11年で再び幕府を若宮大路のすぐ近くに移し変えた。

それから、新田義貞に攻められて鎌倉幕府が滅亡する1333年迄の97年間、鎌倉幕府はこの地に置かれ、2度にわたる「元寇」を退け、日本の国難を救った英雄・北条時宗もここで国政に邁進した。

しかし、それにしてもここは分かりづらかった(笑)。

鎌倉駅から来る場合は、若宮大路の対岸を鶴岡八幡宮に向かって歩き、「鎌倉雪ノ下郵便局」を過ぎたら駐車場との間にある細い道を曲がる。

そして途中の二股を右へ進むと、「大佛茶廊」を越えたあたりに石碑がある。

「大河ドラマ連動」鎌倉 車中泊旅行ガイド

湘南&三浦半島 車中泊旅行ガイド

房総半島 車中泊旅行ガイド

詳しいのは鎌倉だけじゃないんです。

詳しいのは鎌倉だけじゃないんです。

「アラ還」からの車中泊

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。