「クルマ旅専門家」・稲垣朝則が、20年以上かけて味わってきた全国のソウルフード&ドリンクを、そのレシピと老舗・行列店を交えてご紹介。

種類から保存法そして加工食まで、どど~んと紹介。

北海道のウニ基礎知識【目次】

イントロダクション

夏の北海道の珍味のひとつにウニがある。

カニもそうだが、よく昔の人はこんなグロテスクなものを食べてみようと思ったものだ(笑)。

そう思って調べてみると、なんと縄文時代の遺跡から、既にウニと思われる殻が発掘されており、我々の祖先は古くからウニを食していたらしい。

もっとも、そのおかげで21世紀の日本に暮らす我々は、この身を疑うことなく美味と信じ、安心して口の中に運ぶことができている。

だが高級食材であるがゆえに、我々庶民はウニのことをほとんど知らない。

ゆえに北海道にでかけても、「本当にちゃんとしたウニを食べさせてくれるのか?」という懐疑心から開放されず、保険代わりに大枚を叩いて「名のある店」の暖簾をくぐる(笑)。

そこで今日は、「そんな自分から脱却したい」と思う人に耳寄りな話をしよう。

我々が食べているウニは2種類ある

こちらの長いトゲがあるのはムラサキウニ。生きている個体は、トゲがまさに「ウニウニ」と動くからすぐにわかる(笑)。

身は大きく、淡白な味わいで磯の香りが強い。色が薄いことから北海道では「白ウニ」とも呼ばれている。

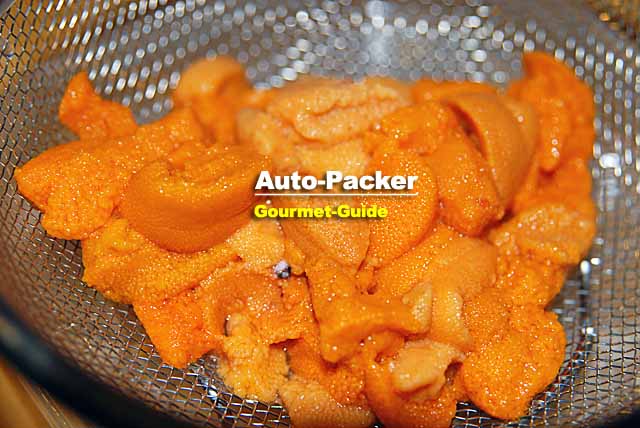

いっぽう、こちらはバフンウニ。外観は小さなタワシのようで冴えないが(笑)、身はオレンジ色に輝き、味も濃厚でクリーミーだ。

そのせいか、ムラサキウニに比べると人気があって値段も高い。

北海道ではムラサキウニの「白ウニ」に対して「赤ウニ」と呼ばれることが多いのだが、さすがに「馬糞」じゃちょっと、センスに欠ける(笑)。

意外なことに… ウィキペディアによると、ウニ丼に使われているのは、このバフンウニではなくムラサキウニが圧倒的に多く、なんと80%から90%を占めているとのこと。

確かに、味が濃いバフンウニは「霜降り肉」と同じで、一気にたくさん食べると、気分が悪くなるのかもしれない(笑)。

「生ウニ」の保存法も2種類ある

「生ウニ」というのは「加熱調理をしていないウニ」のことだと思うが、我々が普段スーパーや百貨店で目にしているのは、このように「折」のかたちで売られている商品が大半だ。

実はこれらのウニは、保存性を高めるために、一度「ミョウバン水」につけてから出荷される。「ミョウバン水」につけると、ウニの身は締まって原形を保ち、賞味期間も伸びるらしい。

だがいっぽうで、ミョウバンの苦味が移って、ウニ本来の味が損なわれる場合もある。回転寿司のウニの軍艦巻きに違和感を覚えるのは、たぶんそのせいだろう。

それでも現時点では、この方法がウニを流通させる最善策のようである。

もうひとつのウニの保存法は、捕れたてのウニの身を海水と同じ濃度の塩水に漬けるやり方で、業界では「塩水ウニ」と呼んでいる。ちなみに「海水」ではなく「塩水」なのは、雑菌からウニの身を守るために他ならない。

生きていた時の環境に近いこの保存方法が理想的なのはいうまでもないが、ミョウバン水よりも鮮度が落ちやすく、大半はその産地で消費されるか通販だ。

北海道の中でもウニの名産地で知られる積丹半島や利尻島・礼文島では、その「塩水ウニ」をふんだんに載せた「生ウニ丼」を食べさせてくれる店がある。また漁協直営店に行けば、「塩水ウニ」のパックを買うことも可能だ。

ついでに付け加えると、ウニの名産地には「美味しい昆布が育つところ」という共通点がある。

北海道では、道北の利尻島・礼文島と天売島・焼尻島、知床半島の羅臼、道南の松前および奥尻島、そして道央の積丹半島が有名だ。

さて。ここまでの話を整理すると、本当に美味しいとされるウニの条件は、「特産地で水揚げされたバフンウニを塩水で保存してあるもの」ということになる。

だがグルメと呼ばれるには、もうひとつ大事なことを知るべきだ。

それは「食し方」。ウニ丼のように、食べ方次第で上記の条件が変わることもある。

ウニ丼は本当にいちばん美味しい食べ方なのか?

ウニ丼のルーツをネットで探してみたが、コレという答えが見つからなかったので、ここから先は筆者の憶測と個人的な想いを綴る(笑)。

北海道観光の歴史を振り返ると、ライダーの存在を無視することはできない。風を切って北の大地を駆けめぐる彼らの旅を支えてきたのは、人情溢れる鮮魚市場と小さな民宿が営む食堂だった。

彼らがライダーに提供した、手間がかからない代わりに、活きの良さと大盛りをサービスする「海鮮丼」は、瞬く間に人気となり、その噂はクチコミや雑誌で広がっていった。SNSがなくても、そういう価値のある情報には「羽」が生えている(笑)。

たとえば釧路の「和商市場」、余市の「かきざき商店」、あるいは羅臼の「まるみ屋」、サロマの「船長の家」…

やがて彼らはライダーの「恩返し」を受けてメジャーになり、今では店もすっかり立派になっている(笑)。

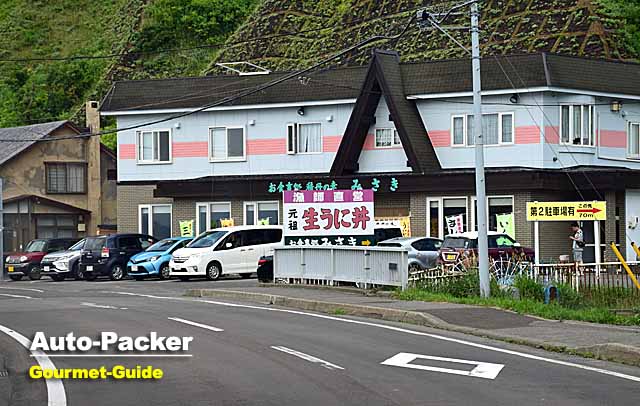

「ウニ丼」はその中のひとつで、積丹半島の「みさき」や礼文島の「丸善」は、次の「メジャー食堂」の候補だと思う。

だが「ウニ丼」は若いライダーの昼飯に最適であっても、中高年のクルマで旅する親父にまで、それが当てはまるとは思わない。

けしてウニ丼が嫌いなわけではないが、これだけの量を食べれば、うまいを通り越して飽きてしまう(笑)。

だが、これはどうだ。

前述した「美味しい条件」に該当するウニを肴に晩酌し、ウニが残ればご飯に乗せて〆る。ムラサキウニとの食べ比べまでして、かかったウニ代は合計3900円。

夫婦で食べたので、付け加えた刺身とお酒を足しても、「生ウニ丼」二人前とほとんど変わらなかった。

クルマ旅は、調理器具や冷蔵庫を持参できないバイクや自転車の旅とは違って懐が深い。それからすると、「どこの店のウニ丼が美味い」という評価に、彼らほど執着する必要はあるまい。

そもそも生ウニをご飯の上に載せただけの料理が、店によってどれほど変わるというのだ?

大事なのは、まずそのレベルのウニを手に入れ、自分に合う食し方をすることだ。

ウニは、加熱すると甘さとコクが膨らむ

これはNHKの連続TV小説「あまちゃん」に登場した、岩手県の三陸鉄道「久慈駅」で売っている「うに弁当」。

ドラマを見ていた人なら分かる、あの「夏ばっぱ」の店の商品だが、「蒸したウニがこれほど美味しいとは!」と思わず唸った駅弁だった。

いっぽうこちらは、福島県の小名浜で食べた焼きウニ。先ほどの蒸しウニ同様、ウニの身は加熱するほうが甘みとコクが付加されることをこれから学んだ。

とかく北海道は「ナマ・ナマ・ナマ」だが、「食べ方」においては東北のほうが一歩進んでいるように感じる。

日本には個々の志向・スタイルと、手に入る素材に応じた美味しい食べ方というのがある。

そのことが分かれば、産地のセールストークに踊らされる「おのぼりさん」から脱却するのは簡単だ。

北海道 車中泊グルメ特集

詳しいのはグルメだけじゃなんです。

詳しいのはグルメだけじゃなんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

プロの車中泊をご紹介。

プロの車中泊をご紹介。