車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、2023年9月現在の伊勢の二見浦の見どころ・アクセス・駐車場&車中泊事情に関する情報です。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

~ここから本編が始まります。~

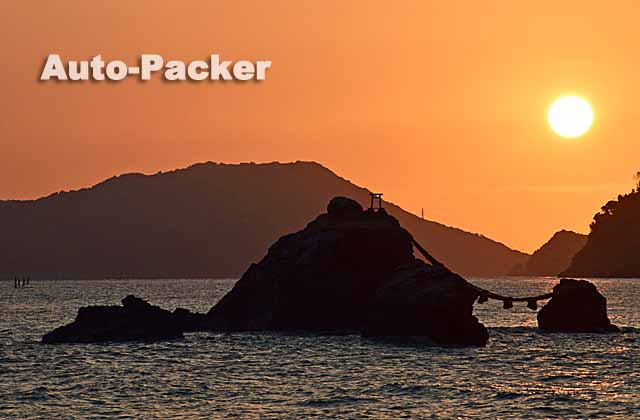

見どころは伊勢神宮と深いかかわりを持つ「二見興玉神社」と、五連のしめなわで結ばれた「夫婦岩」。

「二見浦」の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2010.01.24

2014.09.28

2021.02.13

2023.09.24

※「二見浦」での現地調査は2023年9月が最新です。

伊勢の二見浦の見どころ・アクセス・駐車場&車中泊事情

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

「二見浦」の由緒

出典:伊勢志摩経済新聞

伊勢には「浜参宮」という言葉が残るが、それは古来から「伊勢神宮」に参拝する前、また祭典に奉仕する前には、清き渚と称される「二見浦」で禊(みそぎ)を行ってきた慣習に由来している。

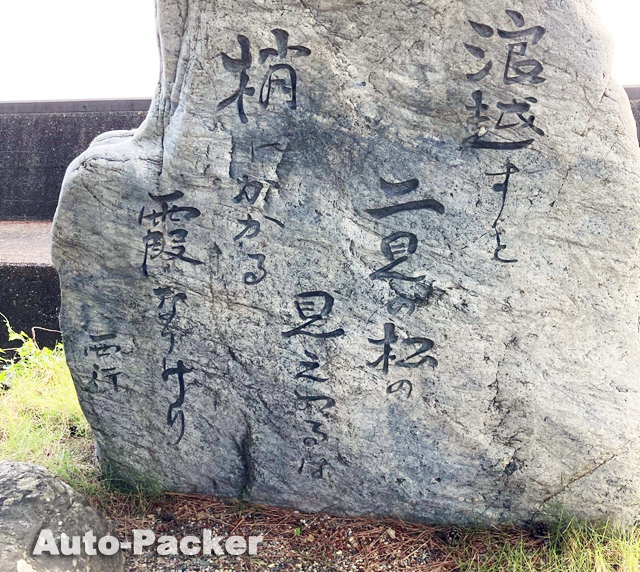

そんな「二見浦」にゆかりのある人物で、有名なのは「西行」だ。

波越すと 二見の松の 見えつるは

梢にかかる 霞なりけり

西行

西行は生涯のうちに何度も伊勢を訪ねているが、高野山を下りた1180年から、東大寺再建勧進のために奥州に旅立つまでの7年間、二見浦の地で暮らしたという。

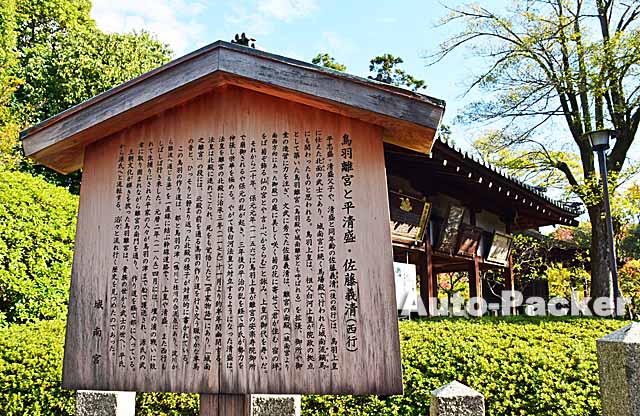

後に「西行」と名乗る佐藤義清は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての激動の時代を生きた藤原家の一門で、18歳で朝廷に出仕、20歳から23歳まで上皇の身辺を警護する北面武士を勤めていた。

大河ドラマ「平清盛」では、若き清盛の盟友として描かれ、藤木直人が好演していたので、覚えている人もおられると思う。

さて。

国の名勝に指定され、日本の渚百選にも選ばれている現在の「二見浦」は、伊勢湾に注ぐ五十鈴川の河口に形成された三角州で、伊勢志摩国立公園に属する景勝地だ。

初代軍医総監によって1881年(明治15年)に開設され、翌1882年(明治16年)に日本で最初の公認海水浴場の指定を受けた「二見浦海水浴場」は、大正天皇も幼少時に水泳の訓練をしたと云われている。

「二見浦」の旅館街に残る「賓日館(ひんじつかん)」は、その時代の面影を現代に伝える国の重要文化財だ。

ここには、幼少の大正天皇が避暑と療養、そして水泳の訓練を兼ねて滞在されたのをはじめ、歴代の皇族と政財界の要人が数多く宿泊してきた記録が残る。

御所や城で見られる唐破風(からはふ)の正面玄関を筆頭に、旧客室から庭園に至る随所に、当時一流とされた建築家や職人の技が散りばめられた建物は、現在は資料館として公開されている。

賓日館

おとな310円

9時~16時30分(最終入館)

火曜休館(祝日の場合は翌日)

「二見浦」のロケーション

出典:朝日館

由緒が分かったところで、気になるのは「伊勢神宮」との距離感だと思う。

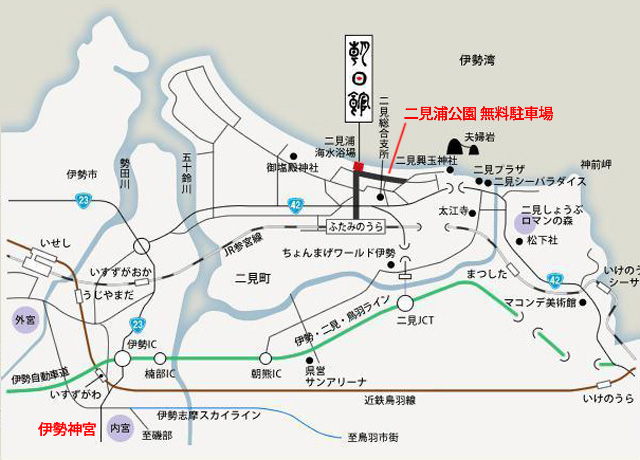

そこで、「二見浦」の旅館街にある「朝日館」さんの地図を借りて説明すると、「二見浦」は伊勢神宮「内宮」から約10キロ・クルマで15分ほどのところにある。

問題は、どちらへ先に行くべきか…

結論から云うと、朝日絡みの「夫婦岩」を見なくてもいい人は、朝のうちに「伊勢神宮」の参拝を済ませておくほうが無難だ。

年末年始以外でも宮中行事が多い「伊勢神宮」では、運悪くその日に当たると、着く前に大渋滞に巻き込まれる心配がある。

詳細は以下の記事にまとめているので、のちほど参考にしていただきたい。

二見興玉神社

「二見興玉神社」は、三重県では「伊勢神宮」に次ぐ2番目に参拝者の多い神社で、年間300万人近い参拝者が訪れる。

伊勢神宮の年間参拝客が約600万人なので、”お伊勢参り”に来た人の2人に1人が、「二見浦」にも足を運んでいる計算だ。

そりゃ~すごい!

しかし、裏返せばそれは”伊勢には他に行くところがない”ことの裏返し(笑)。

ゆえに団体ツアーは、ほぼ100%「二見浦」をコースに組み込んでいる。

ただ一般的には、「二見興玉神社」と「夫婦岩」では、圧倒的に「夫婦岩」の方が知名度は高いと思う。

観光客の中には、二見浦に来て初めて「二見興玉神社」の存在を知ったという人もあるはずだ。

現在は前述した「浜参宮」のかわりに、「二見興玉神社」で「霊草無垢塩草」の祓い清めを受けており、2013年の神宮式年遷宮の「お木曳行事」や「お白石持行事」への参加者も、ここで禊を行ったことから、その存在が広く知られるようになった。

さて。

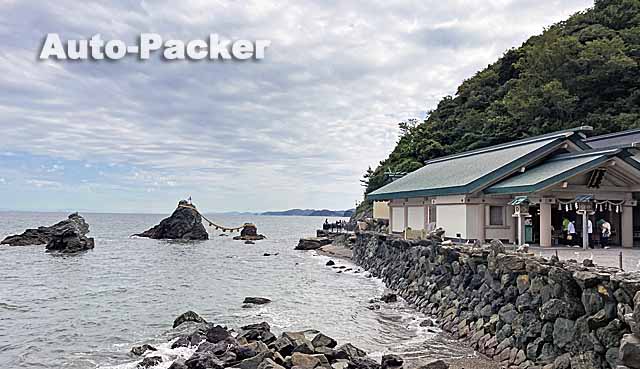

そもそも「二見興玉神社」とは、夫婦岩の沖合約700mの海中に沈む、祭神「猿田彦大神」ゆかりの「興玉神石」を拝する神社のことである。

「猿田彦大神」は、「天照大神」の孫にあたる「瓊瓊杵命(ににぎのみこと)」が「天孫降臨」をした際に、「高天原」と「豊葦原中津国」の間の道案内を務めたとされることから、「道開き(導き)の神」と呼ばれてきた。

その神使はカエルといわれ、境内には無数のカエルの石像が並んでいる。

ご利益も「無事カエル」・「貸した物がカエル」・「若ガエル」など「カエルがらみ」のネタが多く、どことなく大阪チックで憎めない。(笑)。

ただ当の「瓊瓊杵命」は「高天原」に2度と帰ることはなく、「豊葦原中津国」で人間になっちゃったんだけどね。

なぜなら… 宮崎県の「高千穂」から近い延岡市には、宮内庁が管理する「瓊瓊杵命」の墓がある。

ちなみにここは、西南戦争の折に敗走する薩軍が逃げ込んだところだが、その理由が「さすがに政府軍も、先祖の墓には砲弾を打ち込まないだろう」ってんだから、ボスの西郷どん、冴えてます(爆)。

夫婦岩

では「夫婦岩」とは何なんだ?

もちろん大事なのは「夫婦岩」よりもむしろ、その間に掛けられた「五連の注連縄(しめなわ)」のほうで、「天照大神」と「興玉神石」を拝むための鳥居の役目を果たしているという。

古来、男岩は立石、女岩は根尻岩と呼ばれていたが、いつの頃からか、「夫婦岩」と呼ばれるようになったらしい。

それからすると、どこにも「夫婦円満」や「縁結び」のご利益は見えてこない(笑)。

さすがにここが、今どき流行の「恋人の聖地」に選定されることはないと思うが、若者諸君も軽薄なガイドに乗せられてばかりではなく、たまには「本筋」をちゃんと知ることが大事なんじゃない。そのうちインバウンドからもバカにされるで。

同じことは「伊勢神宮」にも云える。

興味があれば、こちらもご覧いただければ幸いだ。

最後に。

夫婦岩の間から朝日が昇る写真をよく見かけるが、残念ながらその光景が見られるのは4月から8月。

冬は夫婦岩の前ではなく、本殿から赤い禊橋を渡った先の山上から拝むことになる。

二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江575

0596-43-2020

「二見浦」のアクセス・駐車場・車中泊事情

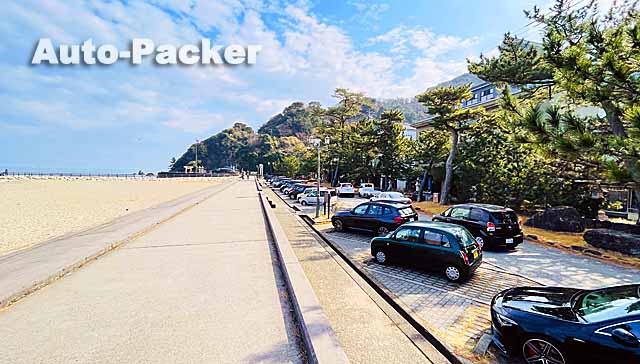

「二見浦」には海岸沿いに、約30台が駐められる無料の駐車場が用意されている。

ただしここは、朝から朝日絡みの「夫婦岩」を写しにやってくる人で混在する。

ゆえに彼らが引き上げる朝の8時過ぎが、一番空いている時間帯になるはずだ。

しかし、日中は空き待ちで旅館前の道が渋滞で動かなくなるので、特に休日はクルマで近づかないほうが無難だ。

幸いにも徒歩で5分ほど離れた国道42号沿いに、同じく無料で利用できる「音無山」の駐車場があるので、最初からそちらに向かうほうがいいと思う。

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐...

伊勢神宮 車中泊参拝ガイド

※記事はすべて外部リンクではなく、オリジナルの書き下ろしです。

伊勢志摩 車中泊旅行ガイド

詳しいのは三重だけじゃなんです。

詳しいのは三重だけじゃなんです。

「アラ還」からの車中泊

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。