この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、現地取材を元に「車中泊旅行における宿泊場所としての好適性」という観点から作成しています。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

「道の駅 すず塩田村」は、道の駅というよりも「揚げ浜式塩田ミュージアム」

道の駅 すず塩田村【目次】

「道の駅 すず塩田村」のロケーション

能登半島の外海沿いを通る国道249号を輪島方面から走ってくると、棚田でお馴染みの「道の駅 千枚田ポケットパーク」を過ぎてしばらくしたあたりから、「あげ塩」という見慣れない看板が現れてくる。

「あげ塩」とは、輪島から珠洲の海岸部に残る伝統技術「揚げ浜式製塩」によって作られる食塩のことで、400年以上の歴史を有するその製法は、国の重要無形民俗文化財に指定されている。

具体的には、汲み揚げた海水を写真のような砂地の「塩田」にまき、日光と風の力で水分を蒸発させて、砂に塩を付着させる。

その砂を集めて木枠で囲み、上から海水を注ぐと塩分濃度の高い水になる。

それを濾過し、釜で炊いて再び水分を蒸発させると、純度の高い塩ができる。さらにそこからゴミや細かな不純物を取り除いたものが「あげ塩」だ。

時間と手間をかけ、自然の力と摂理を利用して行われる製塩法は、能登が世界農業遺産に選ばれた理由のひとつになった。

さて。「揚げ浜式製塩」は2015年に放送されたNHKの連続テレビ小説「まれ」でも大きく取り上げられた。

とりわけ「潮汲み3年、潮撒き10年」と云われる職人技を、リアリティー豊かに披露した、桶作こと「田中泯」の演技には強く心を打たれた。

その迫真に迫る塩造りの場面が撮影されたのが、「道の駅 すず塩田村」だ。

なお輪島市にも、同じように塩田を持つ「塩の駅」がある。

塩田の写真撮影には、背景が美しいこちらのほうがお勧めだ。

また「塩の駅」では潮撒きの無料体験もできる。

そこで筆者も田中泯になってみた。

結果は拍手喝采!イメージトレーニングの成果が出た瞬間だった(笑)。

塩をふりかけて食べるソフトクリームは絶品の味。こちらも「道の駅 すず塩田村」のものよりおいしく感じた。

「道の駅 すず塩田村」の施設

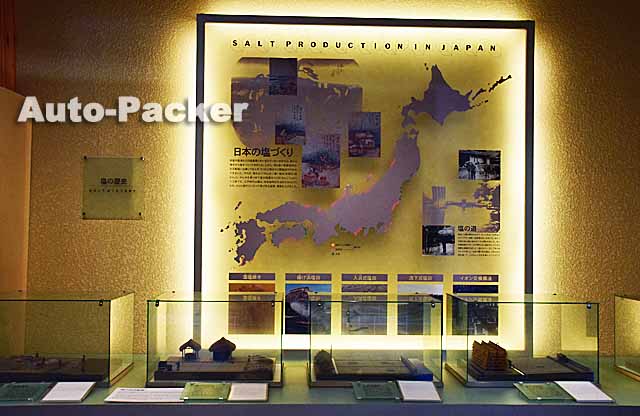

冒頭に記した通り、「道の駅 すず塩田村」は道の駅というより、「揚げ浜式塩田ミュージアム」と呼ぶほうが相応しい。

たしかに館内では「塩」に関するさまざまな展示が見られる。

ただしメインの「塩の資料館」は有料(100円)。

たった100円、されど100円。

だが、普通はよほど「塩作り」に興味がなければ、入場料を支払って中に入るまでには至らない。この値段ならいっそ無料化したほうがいいと思う。

売店はそれなりに充実していて、「あげ塩」以外にも能登のおもしろい商品が並んでいた。

ただ食堂はなかったと思う。

しかしそれを確認するにも、オフィシャルサイトにすら記されていないのだからどうしようもない(笑)。

道の駅 すず塩田村 オフィシャルサイト

この施設には、自分たちが「道の駅」であるという意識がカケラもない。

最後は駐車場について。

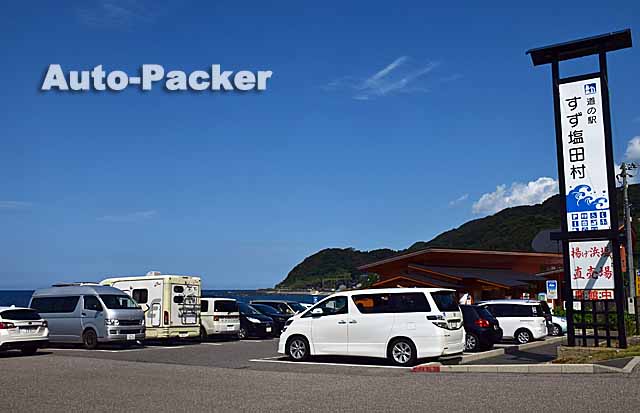

「道の駅 すず塩田村」には、国道249号を挟んで2ヶ所の道の駅がある。

こちらは駅舎側のメインの駐車場だが、写真でも分かるように、奥から手前にかけてかなりの傾斜がある。

国道249号の向こう側にある駐車場。ほぼフラットでトイレもあるので、車中泊は可能だ。

ただし輪島方面から来ると、Uターンに近い状況での入庫になる。

あらかじめ、ここに入口があることを知っていないと入り辛いかもしれない。

いずれにしても、温泉や買物施設を含めた「道の駅 すず塩田村」の車中泊環境は、能登半島の中でもワーストに近い。

「道の駅 すず塩田村」の車中泊好適度

「道の駅 すず塩田村」の最寄りの温泉&周辺買物施設

20キロ以上離れた輪島市街地に行かなければ、入浴施設は見当たらない。

5キロほど輪島方面に戻ったところに「長岡生活センター」という食品店があるだけで、あとは輪島市街地まで行かないと、コンビニもスーパーマーケットもない。

「道の駅 すず塩田村」のアクセスマップ

日本全国 道の駅・車中泊好適度チェック!

能登半島 車中泊旅行ガイド

詳しいのは能登半島だけじゃなんです。

詳しいのは能登半島だけじゃなんです。