この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

興味深いのは、近江屋にまつわる「坂本竜馬暗殺の顛末」とロケーション

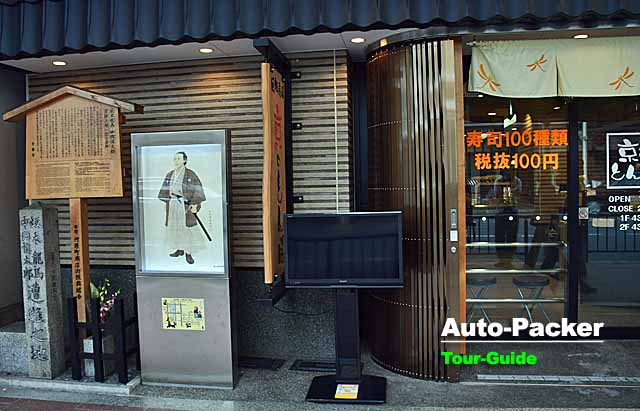

この写真を見て、龍馬の暗殺された「近江屋跡」だとわかった人は、けっこう以前にこの地を訪ねている。

2010年の「龍馬伝」放送当時、「近江屋跡」はコンビニだった。

その4年後に訪ねた時には回転寿司屋に変わっており、ちょっと男前な龍馬の肖像画が添えられ、以前よりは見つけやすくなっていた。

さらに4年後の2018年。店は回転寿司のままだが、看板はカッパ寿司に変わっており、肖像画は見慣れた龍馬の写真に差し替えられていた。

もちろん、それが云いたくてこの記事を書いているわけではないのだが(笑)、近江屋跡は京都でもっとも賑わいのある河原町通りに面しており、地価はきっと驚くほど高いに違いない。

ゆえにこの地に場所を割いて、龍馬暗殺のことをこれ以上詳しく伝えるのは、経済上物理的に難しいのはよく分かる。

ということで、代わりに坂本竜馬暗殺の顛末をサクッと書こう(笑)。

1867年11月15日(慶応3年)の夜、坂本龍馬と中岡慎太郎は土佐藩邸の向かいにある醤油商・近江屋の2階で火鉢を囲んでいた。

この日の龍馬は風邪気味で、暖かい軍鶏鍋(しゃもなべ)を食べようと、世話人の峰吉に鶏を買いに行かせるが、その間に数人の男が近江屋に押し入り、防戦する暇を与えず、龍馬の額を一刀で断ち割った。

致命傷を受けた龍馬は、さらに追い打ちをかけられその場で絶命。重症を負った中岡慎太郎も2日後に息を引き取った。

龍馬暗殺の実行犯は、京都見廻組の佐々木只三郎(ささきたださぶろう)、今井信郎(いまいのぶお)らと云われており、その時に龍馬を切った刀が霊山歴史館に展示されている。また当時の近江屋の室内模型も見ることができる。

つまり「霊山歴史館」を見なければ、「肝心なことは何もわからない」というわけである(笑)。

ならば、「霊山歴史館」を先に見てから「近江屋跡」に来るほうがいい。

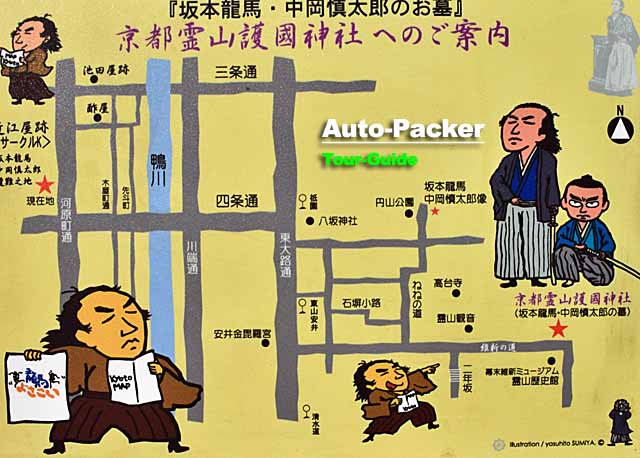

「霊山歴史館」から「近江屋跡」までは約2キロ。人混みの中を歩くため30分はかかると思うが、逆に見るのと満足感は大違いだ。

また「霊山歴史館」に隣接する「京都霊山護国神社」の墓地で、龍馬は静かに眠っている。あわせて墓前に手を合わせてくるのもいいだろう。

さて。「近江屋跡」から見えてくる本当の面白さは、そのロケーションに起因している。

冒頭で記したように、龍馬が潜伏していた「近江屋」は「土佐藩邸」から10メートルも離れていないところにあった。

当時の「藩邸」は大使館のような存在で、幕府の役人と云えども簡単には踏み込めない「治外法権」の場所である。

そして龍馬は大政奉還前に脱藩の罪を赦免されており、土佐藩邸に自由に出入りできた身であった。

近くには海援隊のメンバーが詰める「酢屋」もあるが、薩長同盟の締結以降、龍馬は幕府に追われ、大政奉還でさらに敵が増えて、常にその命が狙われていたことを思えば、土佐藩邸は誰が見ても居場所としては最適だ。

また薩摩藩の西郷隆盛は龍馬の身を案じて、土佐藩に遠慮があるなら二本松の薩摩藩邸に来ることまで進言していた。

そうなると歴史学者でなくても、「Why 龍馬stay近江屋?」だ(笑)。

龍馬が近江屋を好んだ理由は「行動の自由さ」にあったと云われている。

フィクサー的な立場にあった龍馬は、昼夜を問わず時の実力者との会合を重ねており、実は暗殺される直前まで幕府の重鎮にも会っていた。「門限」のある藩邸は、その意味で龍馬にそぐわなかったようだ。

しかし、安全な土佐藩邸からわずか10メートル足らずのところにある近江屋なら、自由に行動が出るうえに、万一襲撃されても「寺田屋」の時と同じように逃げ切れる… 龍馬はそんな計算をしていたのかもしれない。

近江屋跡に行くなら周辺に残る龍馬ゆかりの地にも足を運んでみよう。酢屋、土佐藩邸跡、そして近江屋跡を辿れば、暗殺前の龍馬の緊張感が少しは分かる。

最後に。

竜馬暗殺の背後には黒幕がいると昔から囁かれてきた。

大政奉還によって徳川武力討伐のきっかけを奪われた薩摩藩、もしくは「いろは丸事件」で、海援隊に7万両の償金を払わされた紀州藩が首謀という説も、未だに根強い。

龍馬の死から150年を経た今でも真相は闇の中だが、ここへ来て京都守護職であった会津藩の松平容保が黒幕だったのでは?という声が強まっている。

会津藩は、西郷隆盛と大久保利通がいる「二本松の薩摩藩邸」への襲撃を画策したが、それを察知したふたりは、先手を打って京を離れた。

その会津藩のやり場のない憤りの矛先にいたのが、薩摩藩と親しい関係にあった坂本龍馬だったというのだ。

この先は、もはや「旅の範疇」ではないと思うので深掘りはしない(笑)。旅行者にとって面白いのは、やはり生きていた龍馬の行動だろう。

なお「近江屋跡」には駐車場がないだけでなく、クルマで近づくこともままならない。マイカーで行きたいなら、酢屋の近くのコインパーキングに置くのが一番無難だ。そこから歩いても5分ほどしかかからない。

ただ京都市内にある坂本龍馬ゆかりの地を終日かけて観光するつもりなら、車中泊に適したキョウテク京阪三条パーキングにクルマを入れ、そこから歩くほうがいい。