この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

「車中泊の旅人ファースト」という目線からセレクト

「古都・京都の紅葉」。

聞こえはいいが、その多くは似たり寄ったりの景色で、歳月が経てば、どの写真がどこだったかわからなくなる(笑)。

本来ガイドというのは、見る人、つまりけして安くない「拝観料」を支払う旅行者の目線にあわせて書くもので、「寺社の宣伝」とは異なるものだ。

ゆえにそこには、プラスアルファの情報が必要だと筆者は思う。

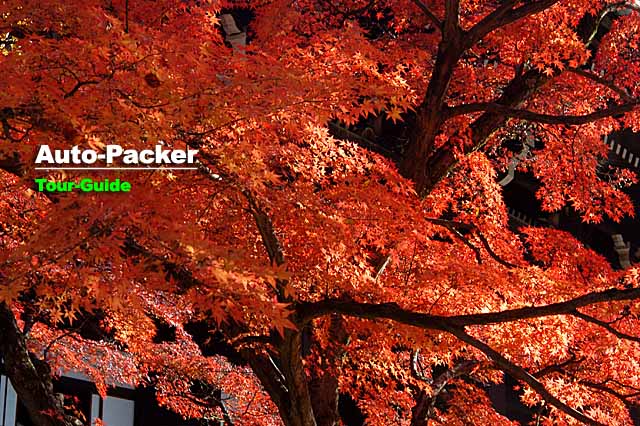

「東福寺」抜きに、京都の紅葉は語れない。

毎年秋になれば「紅葉の京都」を特集した新しいガイドブックが店頭に並ぶが、中でも常にグラビアを飾り、「屈指」の呼び声が高いのは「東福寺」だ。

筆者の見解もそれは同じ。京都でひとつだけ紅葉の寺院を見たいという人には、間違いなく東福寺を紹介する。

ただし紅葉シーズンは駐車場が閉鎖されるため、車中泊の旅人は、どこかから電車でのセルフ・パーク&ライドでアクセスする必要がある。以下にはそれに関する情報がしっかり盛り込まれている。

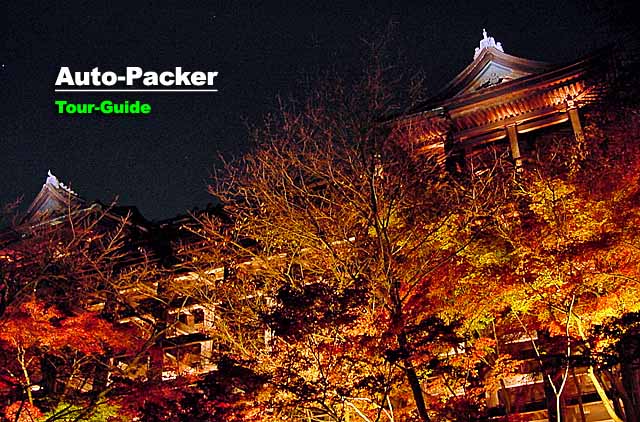

夜空に燃え上がる黄金の舞台。「清水寺」

京都にある世界遺産の中でも、ダントツといえる知名度と人気を誇っているのが清水寺。確かにこの景観は一見の価値があると思う。

だが日本人でも「清水寺の舞台」に続く、この古刹に関する言葉が出てくる人は少ないと思う(笑)。

そこで清水寺の歴史と「秋がお勧めであるもうひとつの理由」を合わせて紹介したい。

さて横綱級の寺院の次は、単独ではなく「紅葉狩りウォーキング」ができる場所の紹介をしたい。

桜見物のページでも書いたが、旅人が楽しみたい「京都の紅葉狩り」は、散歩しながら、あるいはカフェやレストランのテラスから、紅葉絡みの京都風情を味わうことだと筆者は思う。

「車中泊ならではのアクセス」が使える、嵐山・嵯峨野

ここには桜見物とまったく同じことを記している。

南禅寺界隈にある、紅葉を愛でながら散策できる「ゼロ円ルート」

南禅寺は京都五山および鎌倉五山の上におかれる別格扱いの寺院で、由緒は東福寺の遥か上だが、紅葉の景観も負けてはいない。

その境内から銀閣寺に向かう途中に、筆者お勧めの、紅葉を愛でながら散策できる「ゼロ円ルート」がある。

3つの世界遺産の紅葉を歩いてめぐる「きぬかけの路」

京都の北山にある「金閣寺」「龍安寺」「仁和寺」の3つの世界遺産を、歩いてめぐる「きぬかけの路」を、ベストシーズンの秋にめぐる。

車中泊&電車パーク&ライドで行く、貴船と鞍馬

最後は、「もみじのトンネル」を通る叡山電車に乗ってでかける、京都郊外の貴船神社と蔵馬寺の散策コースをご紹介。このエリアは、京都で一番早く紅葉が見られることでも有名だ。

中高年が感じる京都の魅力の真相に迫る。

中高年が感じる京都の魅力の真相に迫る。 「車中泊ならでは」と云える、京都の旅のススメ。

「車中泊ならでは」と云える、京都の旅のススメ。

ここでしか読めない、オリジナルの食べログ。

ここでしか読めない、オリジナルの食べログ。

詳しいのは京都だけじゃない。

詳しいのは京都だけじゃない。