この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

出雲大社の御神体は「八雲山」

出雲大社を「縁結びのテーマパーク」に見立てた若い娘さん向けのガイドとは違い、「中高年の出雲大社参拝」で詣でていただきたいと思う場所は、わずかに2ヶ所しかない。

それは、たぶん古代の出雲人が行ってきた「参拝」に近いものだ。

現在の出雲大社には、創建当時にはなかった様々な「後付け」が混在し、その大半は「商売ベースの縁結び」にまつわるものが多く、本筋とは関係しない。

この「勢溜」もそのひとつで、本来はここから進む必要すらないと思う。

その意味では、出雲大社の専用駐車場は「理にかなった場所」にある(笑)。

筆者がお勧めする最初の参拝場所は、国宝指定されている「大社造(たいしゃづくり)」の本殿だ。

いきなり本丸に迫るわけだが、その特徴は正面の「八足門」からよりも、裏から望むほうがよく分かる。

実はこの構造こそが、物理的に出雲大社とヤマト政権の関係を決定づける証となった。

こちらは「八足門」。

もちろん参拝はここで行うのだが、神様は「二礼二拍手一礼」でもけして怒らない(笑)。「二礼四拍手一礼」は「テーマパークの中の決めごと」だ。

それよりも、注目すべきは本殿前の地面に描かれた三輪のデザインだろう。

これは「平成の大遷宮」以降に描かれたもので、2012年に見つかった古代・出雲大社の柱であった「三本柱」をモチーフにしている。

この発見により、伝説と思われていた巨大神殿が現実のものであったことが判明した。

そしてもうひとつは、本殿の裏に建つ「素鵞社(そがのやしろ)」だ。

背後の「八雲山」は、現在の「出雲大社」が建てられる前からある「ご神体」で、この社が建つ場所は「スサノオ」が祀られる以前から、「八雲山」を自然崇拝するための祭祀場であった可能性が高い。

もし出雲大社でパワースポットという言葉を使うとしたら、ここだろう。

さて。ここまでの参拝所要時間は1時間もかかるまい。

そこで隣接する「島根県立古代出雲歴史館」に足を運ばれることをお勧めする。

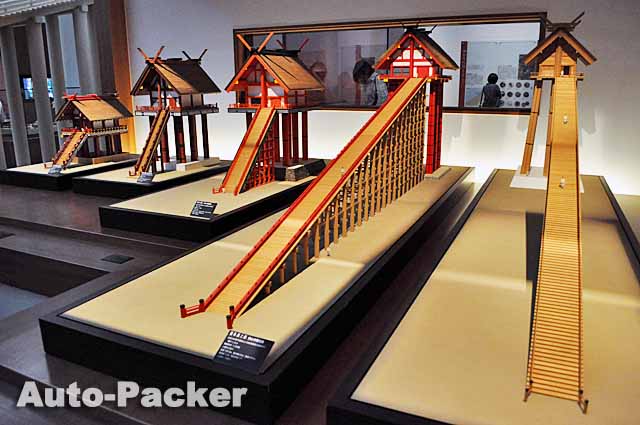

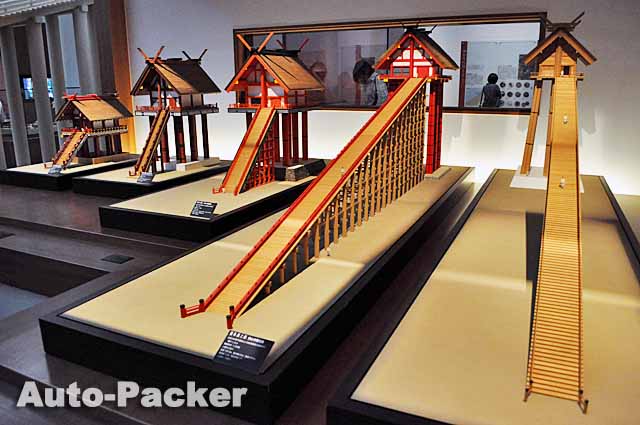

入口には発掘された先ほどの「三本柱」のひとつが展示されているほか、それをもとに復元された「古代出雲大社」の模型も展示されている。

ここを見れば、日本に古代文明を築いた出雲という土地の「広がり」と「奥の深さ」が見えてくる。

出雲大社はその一部であって、筆者が無視してきた「バカバカしくなるようなご利益」を謳った立て札を、1枚1枚見て歩くよりも、よほど有意義な時間の使い方になるはずだ。

もちろんこの記事を書く以上、筆者には「バカバカしくなるようなご利益」を謳った立て札を、1枚1枚きちんと見て歩いた経験がある(笑)。

出雲大社、誕生の真実に迫る。

出雲大社、誕生の真実に迫る。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!