この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

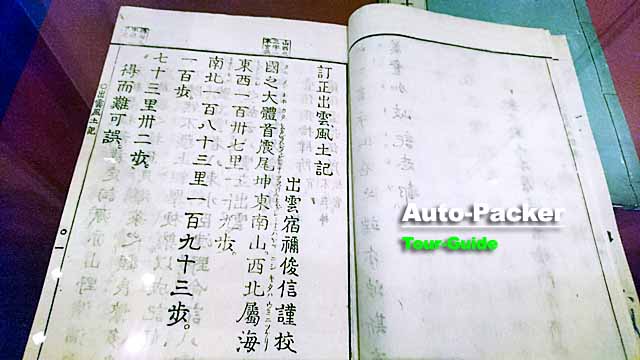

「出雲国風土記」で、もっとも詳しく記載されたスサノオゆかりの地

「出雲国風土記」には、スサノオが各地を開拓した後、最後にここを訪れ、「この国は良い国だから、自分の名前は岩木ではなく土地につけよう」と云って「須佐」と命名し、自らの御魂を鎮めたという記述がある。

それに準ずるかのように、この神社を「スサノオ終焉の地」と書くパンフレットもあるが、不死身の神様に「終焉の地」があっていいのか?(笑)。

かように日本の神話では「神様と人間」が、すぐにゴチャゴチャになるわけだが、その話はちょっと横に置いておこう。

ここで着目すべきは、「出雲国風土記」の中にはスサノオに関する伝承は4ヶ所あるが、もっとも詳しく記された伝承地が、ヤマタノオロチ伝説に関連が深い、松江の近くにある「須我神社」周辺ではなく、「須佐神社」がある飯石郡の須佐郷(現在の出雲市佐田町)であることだ。

ここで着目すべきは、「出雲国風土記」の中にはスサノオに関する伝承は4ヶ所あるが、もっとも詳しく記された伝承地が、ヤマタノオロチ伝説に関連が深い、松江の近くにある「須我神社」周辺ではなく、「須佐神社」がある飯石郡の須佐郷(現在の出雲市佐田町)であることだ。

それから考察すると、実はこのあたりが元々のスサノオの部族の支配地で、その氏神様を祀っていたのが須佐神社であった可能性は高い。

またそれは地理を考えると、「ヤマタノオロチ伝説のパワー・スポットを巡礼する。」の最後に記した「真相」とも符合する。

ということで、スサノオのファンには、ぜひこの神社に足を運んでいただきたいと思う。

ちなみに「須佐神社」がいつ創建されたかは不明だが、その神社が「現在どの神様を祀っているか」に惑わされてはいけない。

現存する神社の祭神の大半は、奈良時代以降にヤマト政権によって後付けされたものだ。

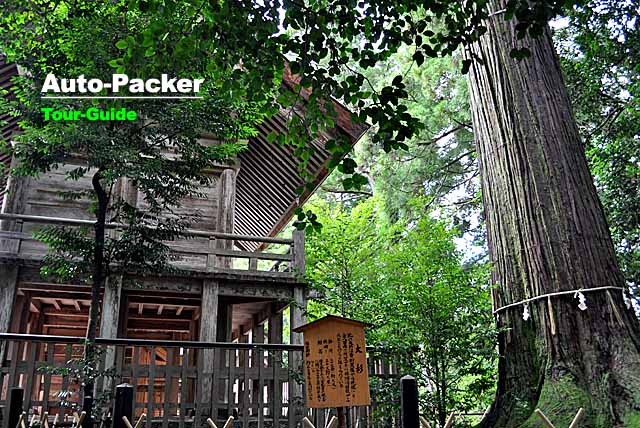

「須佐神社」も古代の社地が神社の北方にある宮尾山にあったとされ、現在でもそこに磐境(いわさか)【祭壇跡のこと】が残っているという。

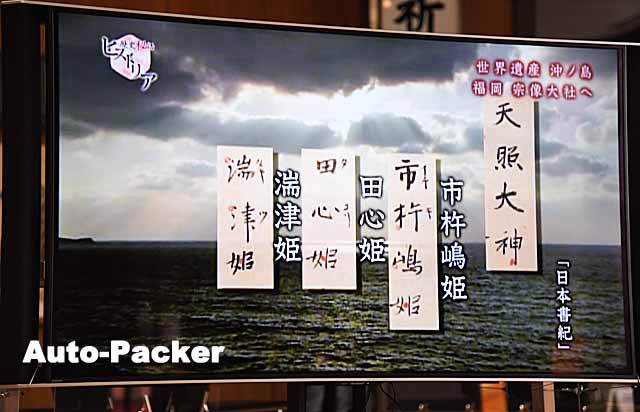

なお「須佐神社」の祭神は、「須我神社」と同じく、スサノオと稲田比売命(いなたひめのみこと)と、その他に足摩槌命(あしなづちのみこと)、手摩槌命(てなづちのみこと)のヤマタノオロチ退治に登場する四神になっている。

最後に。パワースポットが大好き!という方に朗報を(笑)。

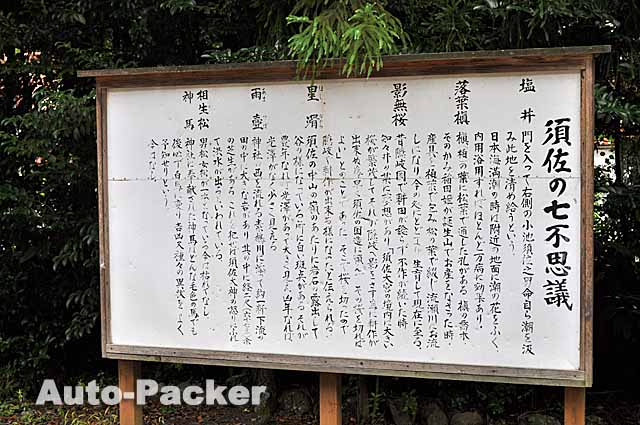

「須佐神社」には、写真の「塩ノ井」を含む「七不思議伝説」というものがあるそうだ。

詳しくは以下のウェブサイトに記載されている。

ちなみに、どこのくらい出雲のパワースポットに関するサイトが、インターネット上にあるかを見ていただくのも一興だろう。

その数なんと約 2,730,000 件。

この数字を見る限り、島根観光協会の営業戦略は大成功を収めている(爆)。

Ps

クルマ旅で給水したい人にお勧めなのが、須佐神社から4キロほど離れた「八雲風穴」の直下にわき出す「福寿泉」だ。

年間を通じて10度前後の冷水が湧き出し、古くからこの水を飲むと長生きすると伝えられてきた。

もしかしたらスサノオも、この水で喉を潤していたのかもしれない。

中高年にお勧めの雲南観光

中高年にお勧めの雲南観光

詳しいのは島根だけじゃないんです。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!