この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

お湯と由緒は一級品だが、日帰り温泉はいただけない

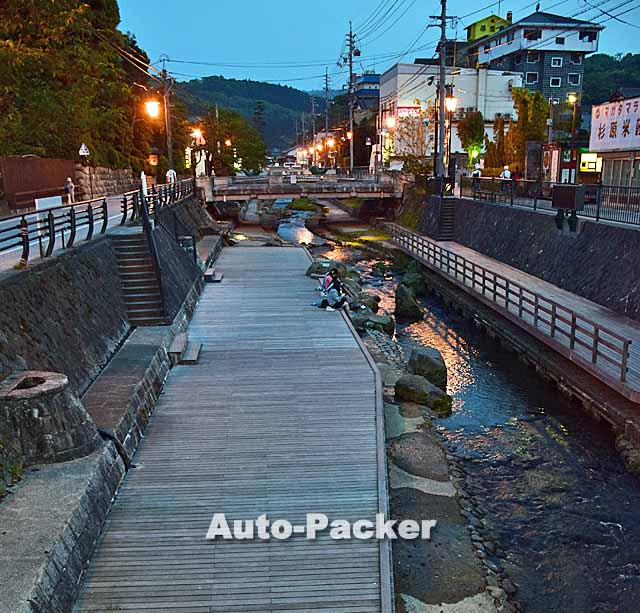

松江市内からクルマで約15分のところにある「玉造温泉」は、玉湯川沿いに数寄屋造りの高級和風旅館が立ち並び、規模、由緒ともに島根県随一、城崎や三朝といった有名な温泉地が揃う山陰でも、屈指の呼び声高い温泉地だ。

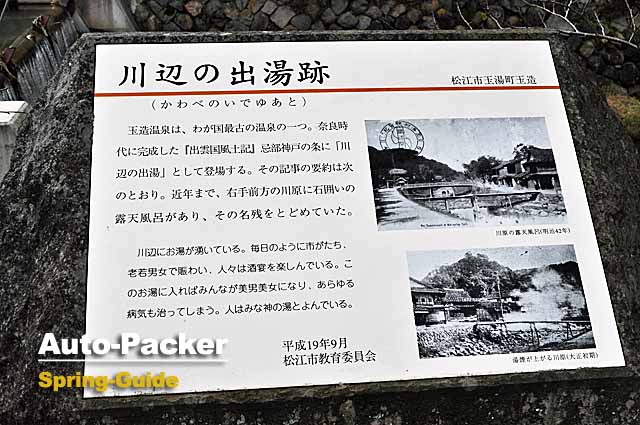

温泉街を歩けば、奈良時代に書かれた「出雲国風土記」に紹介され、また平安時代には紫式部が「枕草子」の中で、三名泉(三重県・榊原温泉、兵庫県・有馬温泉)に数えた歴史の重みが感じられる。

玉造温泉最大の魅力は、「天然の化粧水」と呼ばれる優しいお湯にあるとされる。

温泉分析書を見ると、泉質はナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉で、「美肌の湯」の目安となるpH値は8.0。弱アルカリ性とはいえ、液性だけを見ると、同じ島根県でpH9.2を誇る斐乃上温泉に遠く及ばない。

しかし美肌成分とされるメタケイ酸の含有量が 99.40ミリグラム、また同じく硫酸イオンも882.50ミリグラムと、こちらはかなり高い数値を示している。

だが残念なことに、玉造温泉にある唯一の共同温泉「玉造ゆ~ゆ」では、その片鱗すらも感じられなかった。

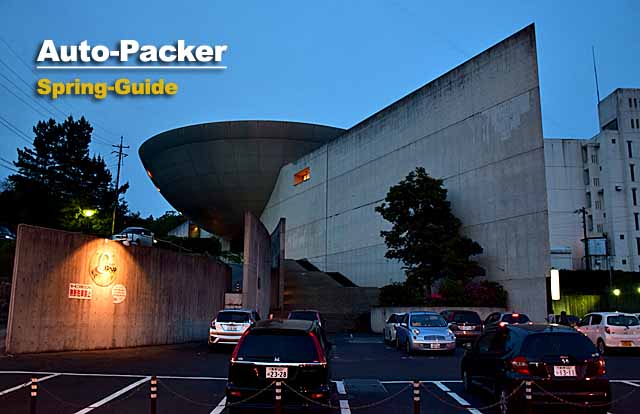

玉造りの「玉」をイメージしたという、三角形と半球体を組み合わせた斬新なスタイルは、島根県出身の建築家・高松伸氏の設計らしいが、肝心のお湯がこれほど塩素臭いと、自慢の浴室がプールのように思えてくる(笑)。

県下随一という温泉地だけに、何かの間違いかもと思い直して、翌年再び訪ねたが、結果は同じ。

というわけで、ここへは行かないほうがいいと思う。

玉造ゆ~ゆオフィシャルサイト

もちろん、玉造温泉街には日帰り入浴を受け付けている宿はある。

だが、どこもなかなかのお値段で、そこまでして… というのが本音だ。

ちなみにこちらは、玉造温泉にある創業明治元年の老舗旅館・長楽園。

映画ファンなら覚えていると思うが、1994年に公開された「釣りバカ日誌」の7作目に、この宿の名物である巨大な露天風呂が使われた。

しかし、現在ここは外来入浴を受け付けておらず、日帰り客はスーさんとハマちゃんが味わった開放感を確かめることはできない。

その理由のひとつに、玉造温泉が抱える深刻な「お湯不足」があるようだ。

以下は 山陰中央新報 (2016年2月13日)からの引用

美肌の湯として名を馳せる山陰地方有数の温泉地 ・ 玉造温泉で、将来湯量が不足する懸念が生じている。

主要な第1、第2泉源のうち、開発から20年たった第1泉源が老朽化して、供給量が当初の6割に減る一方、日帰り入湯客が増えて昼間の温泉稼働率が上がり、需要が増えているためだ。

関係者からは 「第3」の泉源開発を求める声が高まっている。

第1泉源( 松江市玉湯町玉造 )は1995(平成7)年、第2泉源( 玉湯町湯町 ) は2006(平成18)年に、合併前の旧玉湯町や松江市が開発し、市が管理運営し温泉旅館 13軒と保養施設 2施設に供給している。

第1泉源は、長年の使用で湯をくみ上げるパイプ内に温泉成分が付着して湯が通りにくくなるなど、設備の老朽化で供給量が減少。

当初1日当たり260トンだったのが現在は165トンになった。このため1日 400トンを供給する第2泉源にトラブルがあった場合に、第1泉源でカバーするのが困難になっている。

第2泉源からの供給を長時間停止すると温泉客に影響するため、設備のメンテナンスもできない状態だという。

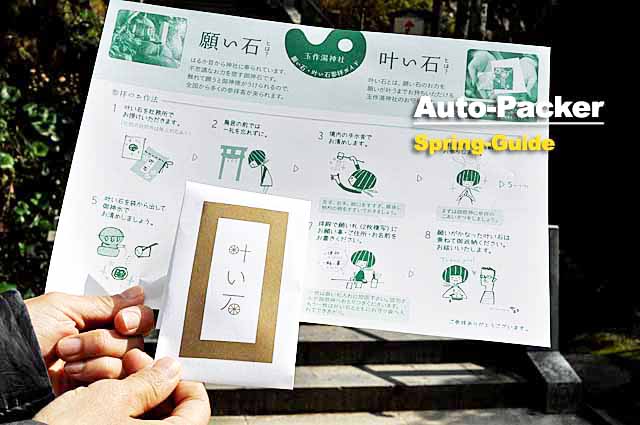

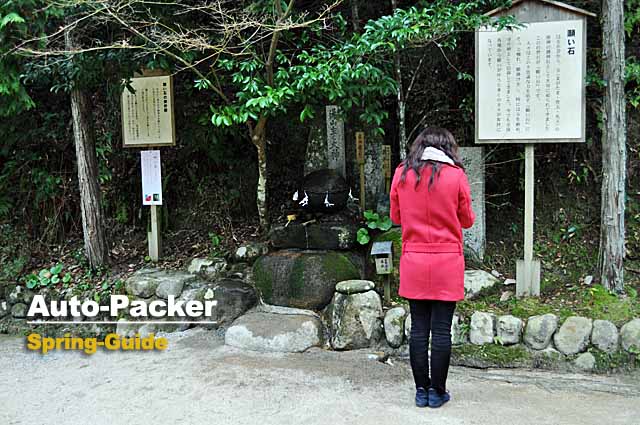

それ以上に深刻さを感じるのは、美貌と恋愛に飢える女子に特化した今の玉造温泉の営業戦略だ。

玉造温泉 オフィシャルサイト

ここまでくると、援助交際に縁のない中高年が同調するとは思えない(笑)。

同じように若い女性で賑わう城崎や由布院、あるいは伊香保でも、さすがにそこまでは感じなかった。

出雲大社同様、やりすぎにならないことを祈るだけだ(笑)。

そこで旅の疲れを癒やしたい人には、温泉街をひとめぐりしたらクルマで移動し、リーズナブルに利用できる「きまち湯治村・大森の湯」か、湯の川温泉の「湯元湯の川」に行かれることお勧めする。

そう、玉造温泉は「観光スポット」と割り切ればいい。

島根半島には、500円程度で満足できる温泉がまだまだたくさんある。

中高年にお勧めの松江観光情報

中高年にお勧めの松江観光情報

詳しいのは島根だけじゃないんです。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!