この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

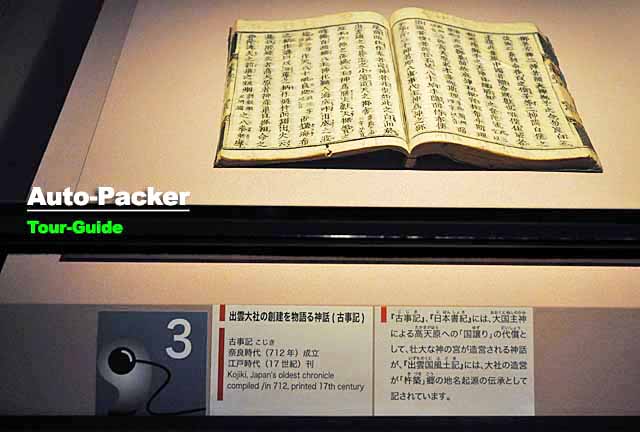

すべては、古事記の整合性を保つために作られた証

筆者たちの年代で、「古事記」に書かれた「ヤマタノオロチの伝説」を知らない人はいないと思うが、そのパワー・スポットを紹介する前に、まずはサラッと物語のあらすじを振り返ろう。

姉のアマテラスから神々が住む高天原(たかまがはら)を追放されたスサノオは、出雲の地に降り立ち、そこで嘆き悲しんでいるアシナヅチ・テナヅチという老夫婦に出会う。

老夫婦から、娘のクシナダヒメを大蛇のヤマタノオロチに生贄として差し出さなければならないことを聞いたスサノオは、オロチを退治することを約束する。スサノオは強い酒でオロチを酔わせ、長い剣でその首を切って退治に成功すると、クシナダヒメを妻に迎えて須我の地におさまった。

もう少し詳しく知りたい人は、こちらのサイトへ。

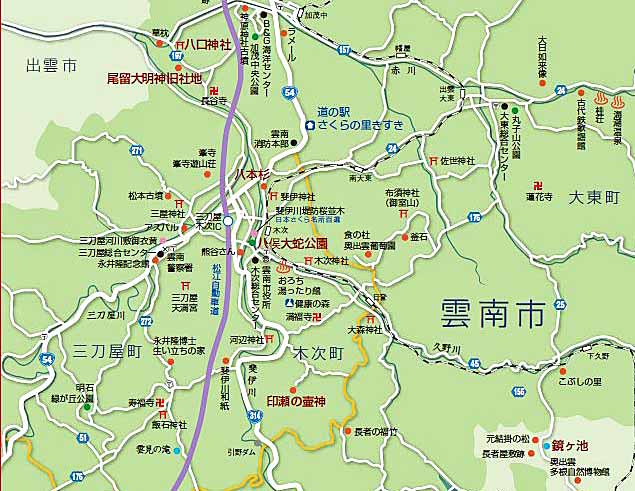

実はこの話には舞台があり、雲南エリアには驚くほどストーリーに合致する遺構が残されている。

その信憑性を解き明かす術はないのだが、伝説であるにもかかわらず、ゆかりの地がいくつも点在するということには、強い関心を抱かざるをせない。

そこで、その主な遺構を紹介しよう。

ヤマタノオロチ伝説の始まりの地

八俣大蛇(やまたのおろち)公園

島根県雲南市木次町新市 ☎なし

スサノオが高天原から船通山に降り立ったあと、斐伊川(ひいかわ)の上流から箸が流れてくるのを見つけ、川上に人が住んでいることを悟ったとされる場所。

「八塩折(やしおおり)の酒」造りに使った泉

鏡ヶ池

島根県仁多郡奥出雲町佐白 ☎なし

クシナダヒメが姿を映したとされる池で、オロチに飲ませた酒を造る際にも池の水を用いたとされる。

「八塩折の酒」を入れた壷

印瀬の壷神(いんぜのつぼがみ)

島根県雲南市木次町西日登 ☎なし

印瀬の八口神社にある壷で、スサノオがオロチ退治の時に「八塩折の酒」を入れた八つの壷のうちのひとつとされ、「壷神さん」として祀られている。

オロチに向けて矢を放った地

矢口神社

島根県雲南市加茂町神原98 ☎なし ※印瀬の八口神社とは別

酒に酔ったヤマタノオロチが枕にして寝たという「草枕山」の近くにある。この場所からスサノオが矢を放ち、オロチを仕留めたと伝えられている。

天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)発祥の地

大明神.jpg)

尾留大明神(おどめだいみょうじん)旧社地

島根県雲南市加茂町三代 ☎なし

スサノオは、この地で退治したオロチの尾を開き「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」を得たとされる。

「天叢雲剣」は天皇家に伝わる三種の神器のひとつで、熱田神宮にある「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」のこと。

ただし、史実では壇ノ浦で滅んだ平家とともに海の底に沈んだと云われている。

オロチの八頭を埋めた地

八本杉

島根県雲南市木次町里方 ☎なし

オロチの首を埋め、そこに杉を植えたとの言い伝えが残る場所。

杉は斐伊川の氾濫によって何度か流失したが、現在の杉は1873年(明治6年)に植えられたもの。

八雲立つ日本初之宮

須我神社(すがじんじゃ)

島根県雲南市大東町須賀260 ☎0854-43-2906

主祀神はスサノオとクシナダヒメ及び、2神の子とされるスガノユヤマヌシミナサロヒコヤシマノミコトの3神で、約2キロ離れた八雲山(御室山(みむろやま))の中腹には、古代須我神社の祭祀の地と伝わる奥宮があり、夫婦岩が鎮座している。

これらは「いにしえの人々」が現代に残してくれた、「ヤマタノオロチ・テーマパーク」のアトラクションだ。

地元では「古事記」編纂から1300年以上経った今でも、それをこうしてうまく活用している(笑)。

「観光資源」という観点に立てば、そのことに異論はない。

しかし気になるのは、「誰が」「何のために」このような遺構をこの地に作ったのかということだが、実は出雲大社にその謎を紐解く「鍵」が隠されている。

詳細は、以下の記事に記しているが、「古事記」に書かれた神話の整合性を保つには、「出雲大社」は必要不可欠な存在だ。

それと同じことは、アマテラスの弟という設定になっているスサノオにもいえる。理由は記紀においてはオオクニヌシがスサノオの子孫であるからにほかならない。

つまり、スサノオが出雲国で嫁を娶って子孫を残さなければ、オオクニヌシは生まれない。

そんな理由だけで、ヤマタノオロチのストーリーに則した、ここまでの「アトラクション」が必要なのか?

と最初は筆者も思ったが、今の政府は2013年に行われた伊勢神宮の「式年遷宮」に、なんと550億円もの巨額を投じている。

それを考えれば、「壬申の乱」を制して絶対的権力を手中に収めた「天武天皇」と、その亡き後に意志を継いだ「持統天皇」が、天皇家が日本を支配し続ける正当性を証明するために、この程度の投資をしたとしても不思議ではない。

当時は「国家予算」なんてものは、なかったはずだから…(笑)。

さて。「古事記の神話」というのは「ゼロ」から想像力を働かせて書かれたものではなく、「実際にあったこと」を都合よく脚色し、別の物語に仕立てている… そう考えている人はたくさんいるし、筆者もそのひとりだ。

そこで最後に、非常に興味深い「ヤマタノオロチの真相」にフォーカスしよう。

「古事記」を「出雲国風土記」と照らし合わせて解析すると、「ヤマタノオロチ」とは、青銅器しか持たないスサノオたちより後から出雲にやってきた、「鉄器を持つ新たな侵入者」を暗示しており、それをスサノオの部族が退治したとも受け取れる。

ゆえに真っ向勝負ではなく、酒を飲ませて寝ているうちにゲリラ戦で勝利するわけだ(笑)。

「毎年のように来ては娘を奪う」という表現は、数の上ではスサノオの部族に劣るため、普段はスサノオの領地から離れた場所に潜み、秋になると奥出雲に出没しては「コメ」を奪いにやってくるとも解釈できる。

そしてその侵入者を倒した後に手にしたのが、これまでの「青銅器」とは違う「鉄器」だった。

それが世にいう「天叢雲剣」だ。

スサノオの子孫たちはそれをきっかけに「鉄」を学び、やがて「たたら製鉄」に辿り着く。

ちなみにスサノオの部族と思われる渡来人が、出雲に現れたとされているのは、縄文時代末期から弥生時代初期の2~3世紀頃、そして出雲から発掘された「たたら」の遺構は、6世紀中頃のものと云われている。

中高年にお勧めの雲南観光

中高年にお勧めの雲南観光

詳しいのは島根だけじゃないんです。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!