この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

熊野三山は、後年に創り出された「神仏習合」の産物

西国霊場はお寺めぐりなのに、その第一番札所が神社って… Why(笑)。

よく分かる熊野三山【目次】

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、そのビジネスモデルの現代版

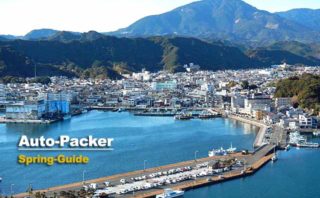

そもそも「熊野」ってどのへんなの?

「熊野」の語源は、すみっこを意味する「隈(くま)」。

都からみて辺境に位置する「未開の地」を指して、使われていたという。

同時に、現在でも和歌山県と三重県に地名として残っている「牟婁(むろ)」も同じような意味を持ち、和歌山県の東牟婁郡・西牟婁郡と、三重県の南牟婁郡・北牟婁郡の4つの牟婁郡が、ほぼ熊野の範囲とされている。

ちなみに紀州藩では、熊野(牟婁郡)を和歌山から近い順に、「口熊野」「奥熊野」と呼んでいた。

南紀白浜温泉に「道の駅 くちくまの」があるのは、そのことに起因している。

しかし白浜も熊野っていうのは、さすがに違和感あるなぁ(笑)。

実は遠く離れた出雲の地にも、「熊野大社」がある。

しかも祀られているのは、和歌山の熊野本宮大社と同じスサノオだ。

それもあってか、本来の熊野は出雲の熊野であり、出雲民族が紀伊(和歌山)に植民する際に、彼らが敬っていた熊野大神を紀伊に運んだという説もある。

どっちが先かは分からないが、スサノオの伝説からすると、それもまんざら作り話とは言い切れない。

熊野三山には神様が降臨したという話もあるだけに、ひょっとして…。なんてったって出雲は奥が深いから(笑)。

参考までに。

「熊野三山」は、もともと個別の聖地

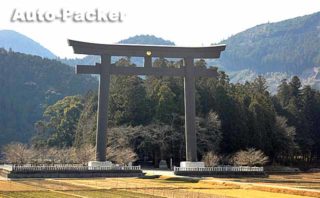

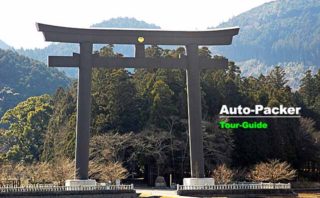

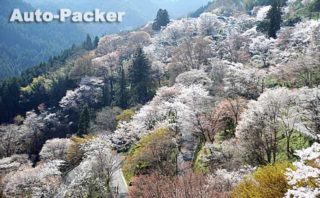

「熊野三山」とは、紀伊半島南部の熊野周辺にある、「本宮」「新宮」「那智」の3つの「聖地」をまとめて呼ぶ際の総称だ。

大半のガイドは、どこもが同じように構成要素の「本宮」「新宮」「那智」をコネコネと紹介しているのだが、肝心の三山となった「なりそめ」には無関心のようだ。

だがその話がなければ、「熊野三山」を根っこから理解するのは難しい。

ここで大事なのは「聖地」という表現だ。

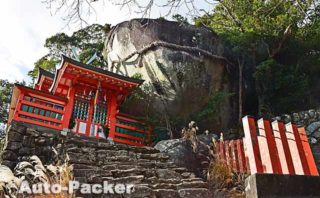

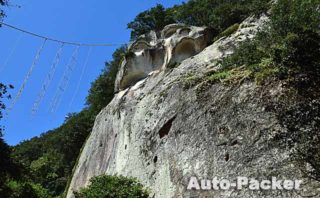

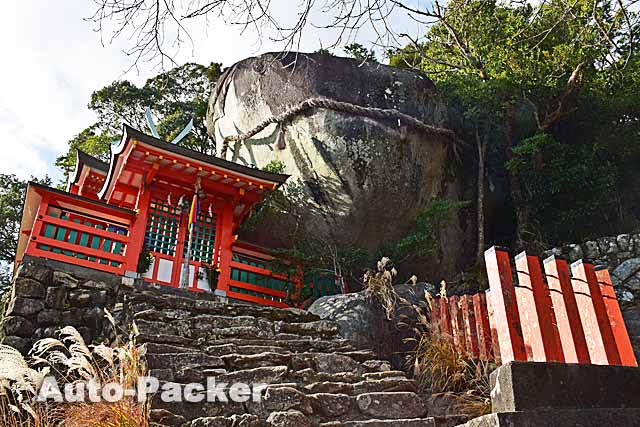

古代の日本人には自然を崇拝する慣習があり、少なくても「新宮」は岩、そして「那智」は滝が崇拝の対象であったと云われている。

場所が近いとはいえ、もともと異なる自然を崇拝してきた「本宮」「新宮」「那智」が連帯関係を結び、一体化して「熊野三山と呼ばれるチーム」を結成したのには、何か大きな理由があったはず…

とすれば、手を組むことで「何かいいこと」があるからに他ならない。

それは古代の「聖地」も、現代の「企業」もたぶん同じだ(笑)。

「チーム熊野三山」結成の立役者は、お坊さん

もともと自然崇拝の「聖地」には、社殿のような立派な建造物はなく、ご覧のような祭祀場で祈りが行われてきた。

写真は福岡県にある世界文化遺産『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』の構成資産に登録されている宗像大社の「高宮祭場」で、当時の姿を現代に伝える貴重な遺構だ。

「熊野三山」誕生の背景にあるのは、日本書紀によると552年に百済から伝来してきた仏教とされている。

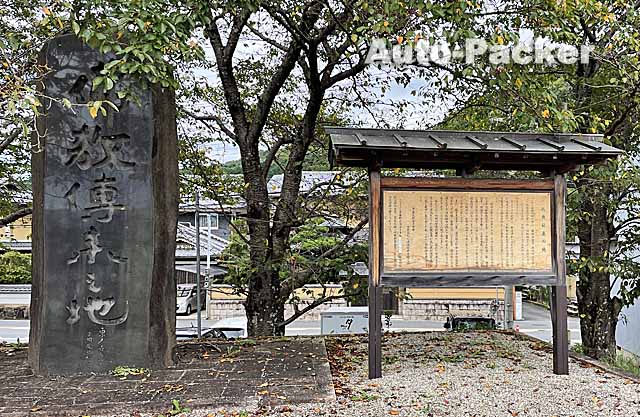

こちらは奈良県の大和川河畔に残る「仏教伝来之地碑」だが、この地に伝わってきたばかりの仏教を、日本に根付かせた立役者と云えば、かの有名な聖徳太子(574年~622年)であることは広く知られている。

たしかに、年代を照らし合わせてみても、ほぼ合致している。

聖徳太子こと厩戸皇子は、蘇我馬子と手を組んで神道を推す物部氏を倒し、飛鳥寺や四天王寺、さらには法隆寺を建立し、以降積極的に仏の教えを広めていった。

そしてその法隆寺もまた、日本が誇る「世界文化遺産」のひとつである。

とはいえ、それは畿内と呼ばれた奈良盆地界隈での話にすぎない。

ここから先は筆者の推測だが、

いくら大和朝廷がスポンサーについたとはいえ、法隆寺のような見た目に分かりやすい権威付けがなければ、代々神様を信じてきた日本人は、なかなか仏教に染まりきらなかったんじゃないのかな。

いっぽう「神様が宿る聖地」は、信者はいるが社殿を建てるノウハウもお金もない。

だったら、争うよりシェイクハンドするほうがいいじゃない!(笑)

というわけで、仏教は日本国内に普及していく過程のなかで、次第に神道との融和を図るようになり、また神道側もそれを受け入れるようになっていった。

もちろん実際にそれを実行したのは、お坊さんしか考えられない。

なんせ「悟り」のプロだもの!(笑)。

「神仏習合」は中世日本のビジネスモデル

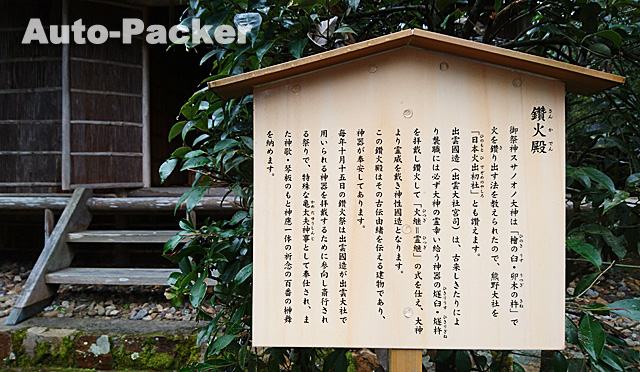

この歴史をカッコよく云い表したのが「神仏習合」で、さらにもっともらしい言い方が、「本地垂迩説(ほんじすいじやくせつ)」だ。

「本地垂迩説」では、本体である仏や菩薩を「本地」といい、仮の神となって現われることを「垂迩」というのだが、その時に現れる神様のことを、聞き覚えのある権現(ごんげん)と「持ち上げている」。

いずれにしても坊主の作戦は的中し、「神仏習合」はやがて日本人の信仰の中核になっていく。

時代から察すれば、「熊野三山」はその成功事例として、後年の日本に強い影響を及ぼしたに違いない。

さて。

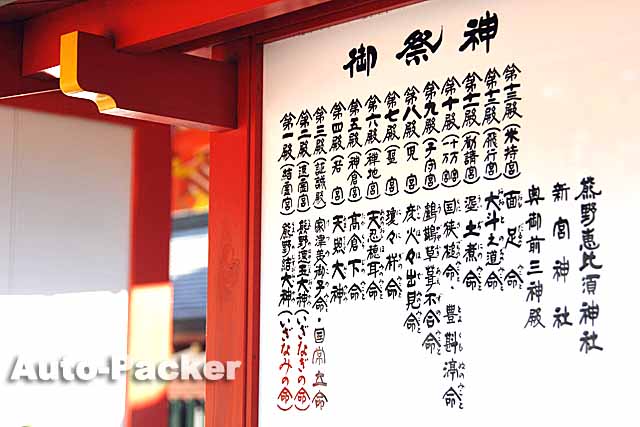

もうここから先は、舌を噛みそうなややこしい名前の神様(笑)が、誰かによって個々の「聖地」に「後付で当てはめられてある」だけなので、興味はないし、そもそも覚えられない。

それよりも…

実は史実を感じさせる「神仏習合」の話こそが、1300年の時空を超えた現代に、壮大なる世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」なるものを誕生させるきっかけとなった、「最初の悪だくみ」と解くほうがよっぽどおもしろい(笑)。

かくして結成された「チーム熊野三山」を巧みに利用し、寺社に潤いを与えたのが、平安時代の後期に登場する白河法皇を筆頭にする上皇たちと、その案内を務めた先達(せんだつ)と呼ばれる修験者と、宿を手配した御師(おし)だ。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、そのビジネスモデルの現代版

そんな中世のビジネスモデルをスケールアップし、またしても「たまたま紀伊半島の近場」にあった「高野山」と「吉野」にリンクさせて大儲けを企てたのが、広告代理店と旅行代理店だ。

上皇たち=観光客

先達=広告代理店

御師=旅行代理店

まさにピタリと当てはまる(笑)。

ただ、筆者はこのカラクリに乗ることが、バカバカしいとは思っていない。

なぜなら、こういうシステムなしに「観光旅行」は成り立たない。

だが還暦を過ぎてまで、必要以上に踊らされるのは、いかにも「おのぼりさんチック」で、いまいましい(笑)。

パワースポットとか縁結びは、全部「近世の仕掛け人の仕業」でしかないのは明白で、「るるぶ」はそれを知ってて、結婚できない女の子たちを煽りたてる。

ほんと、なんちゅー時代になっちまったんだろね~。

それよりこの世界遺産には、我々中高年に適した楽しみ方がある。

そもそも1300年も前から、ビジネスライクに仕組まれてきた話だけに、あちらこちらから「綻び」が顔を出すのは当然だ。

そこを見破り、「なるほど、ここはつじつま合わせができなかったんだな」と、ほくそ笑んでやるってのはどうだろう。

まさに、タヌキとキツネの「バカ試合」に興じようって算段だ。

というわけで、ここからは乗せられていいところと、恥ずかしいところを踏み分けた、おとなの「紀伊山地の霊場と参詣道」の旅を紹介していきたい。

熊野三山 聖地ガイド

熊野古道 車中泊旅行ガイド

紀伊半島全域に及ぶ、日本を代表する広大なる世界遺産の愉しみ方をご紹介。この世界遺産なくして、紀伊半島は語れない。

※記事はすべて外部リンクではなく、オリジナルの書き下ろしです。

詳しいのは熊野古道だけじゃなんです。

詳しいのは熊野古道だけじゃなんです。

この記事がよく読まれています。