【2022年10月更新】

車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、熊野本宮大社の概要と車中泊事情です。

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

熊野本宮大社は、京都から数百キロの道のりを歩いた熊野詣の人々が、最初に辿り着いた「聖地」

「熊野本宮大社」の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2008.10.12

2010.01.16

2010.02.28

2012.12.23

2018.12.30

2022.10.23

熊野本宮【目次】

熊野三山での位置づけ

熊野本宮大社の公式サイトを見ると、熊野本宮大社は熊野三山(本宮・速玉・那智各大社)の中心、全国に4700社以上ある熊野神社の総本宮です。

と書かれている。

これだけを見ると、熊野本宮は熊野三山の中で一番古く、総本山という以上、その頂点に位置している…

と思いきや、実はそうでもないようだ。

その理由は、以下の熊野三山の記事をご覧いただければ分かるのだが、結論は「熊野三山」に格付けは存在せず、早い話がどこもが「うちが一番」と答えるだけの根拠をお持ちらしい(笑)。

そうなると、

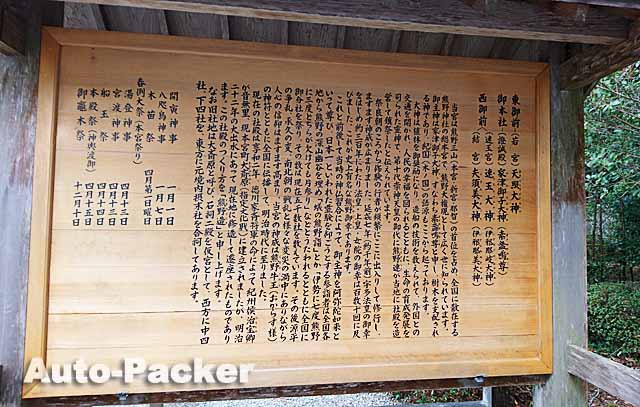

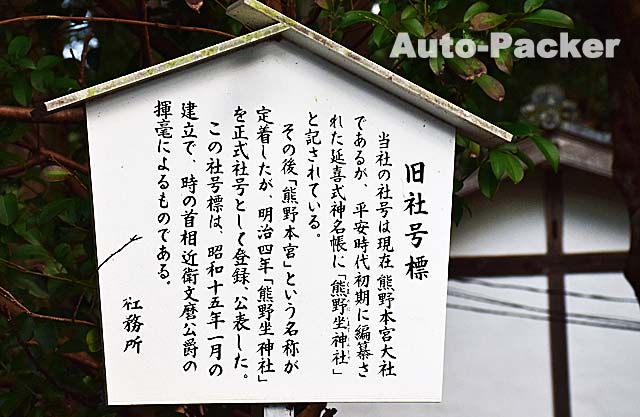

なぜ「本宮大社」と呼ばれるようになったんだろう? という疑問が湧くが、熊野本宮大社の境内で興味深い立札を見つけた。

先ほどの疑問の答えにはなっていないが、

想像するに…

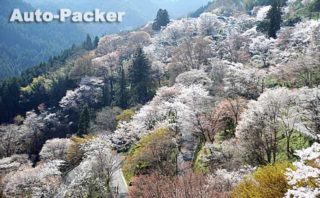

平安時代に京都から数百キロの道のりを歩いた上皇様御一行が、熊野詣で最初に辿り着く聖地であり、場所も平坦で参拝しやすかったというわけで、便宜上「本宮大社」と呼ばれるようになったのかもしれない。

知らんけど(笑)。

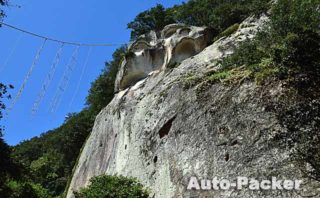

ちなみに平安時代の熊野本宮大社は、この石段の上にはなかった。

ということだけは、はっきりしている。

大斎原(おおゆのはら)

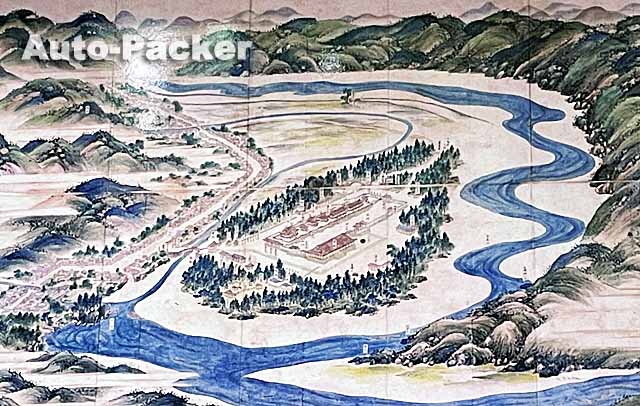

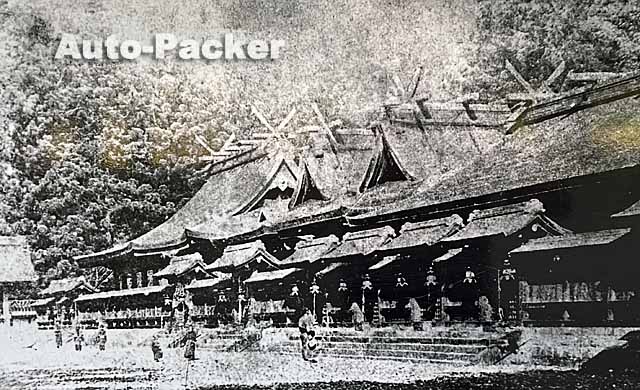

かつての熊野本宮大社は、熊野川・音無川・岩田川の合流点にある「大斎原(おおゆのはら)と呼ばれる中洲にあり、約1万1千坪の境内に、五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿や能舞台などを配した、現在の数倍の規模だったという。

江戸時代まで中洲への橋がかけられることはなく、参拝に訪れた人々は歩いて川を渡り、音無川の冷たい水で最後の水垢離を行って身を清め、神域へと進んだ。

ところが、1889年(明治22年)8月に起こった大水害が熊野本宮大社を呑み込み、社殿の多くが流出してしまった。

原因は明治に入ってからの急激な森林伐採が、上流の十津川で大水害を呼び、濁流となった熊野川が中洲で氾濫を起こしたことにあるという。

現在の熊野本宮大社の社殿は、この時にかろうじて残った当時の上四社を高台に遷座したものだ。

かつて多くの人々の祈りを受け止めた大斎原には、流失した中四社・下四社をまつる石造の小祠が建てられている。

つまり後白河法皇を筆頭に、江戸時代までの熊野本宮大社を訪れた人々が、神様仏様に手を合わせた場所はココ。

せっかく行くなら、「元祖・熊野本宮大社」と呼べる大斎原にも足を運ぼう。

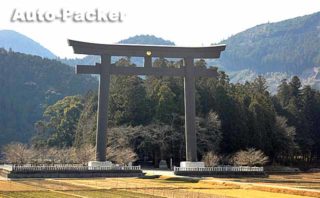

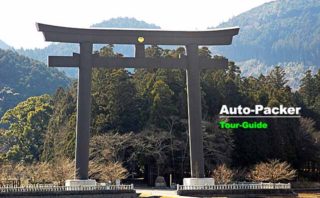

もともと大斎原には鳥居があったと思うが、写真の幅42メートル・高さ34メートルの大鳥居は2000年に付け加えられたもので、日本一の大きさを誇るという。

大鳥居からかつての熊野本宮大社までは、杉の参道が続く。

こちらがかつての熊野本宮の全容。

かつての熊野本宮の横を流れる熊野川には、写真の左手に堤防らしき「土塁」が残っており、それがちょうど熊野本宮の入口横で途切れたようになっている。

調べても分からなかったが、もしかすると、ここで土塁が決壊して水害に及んだのかもしれない。

現在の熊野本宮大社

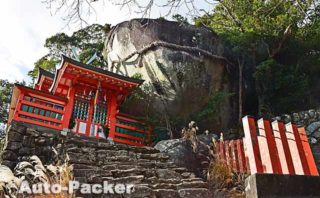

現在の熊野本宮大社は、158段の石段を登った先にある神門をくぐると、檜皮葺の立派な社殿が姿を現す。

前述したように、社殿は1889年(明治22年)の大水害で流出を免れた上四社を、1891年(明治24年)に移築したものだ。

中でも「証誠殿(しょうじょうでん)」と呼ばれる主祭神を祀った第三殿は、「熊野造り」の代表的なものだという。

ちなみに建造されたのは江戸時代で、牟須美大神(ふすみのおおかみ)を祀る第一殿と、速玉大神(はやたまのおおかみ)を祀る二殿および、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀る第四殿は1802年(享和2年)、家津美御子大神(けつみみこのおおかみ)を祀る第三殿は1810年(文化7年)の建造と判明している。

なお、お参りには順序が決められているので、先に確認をして行こう。

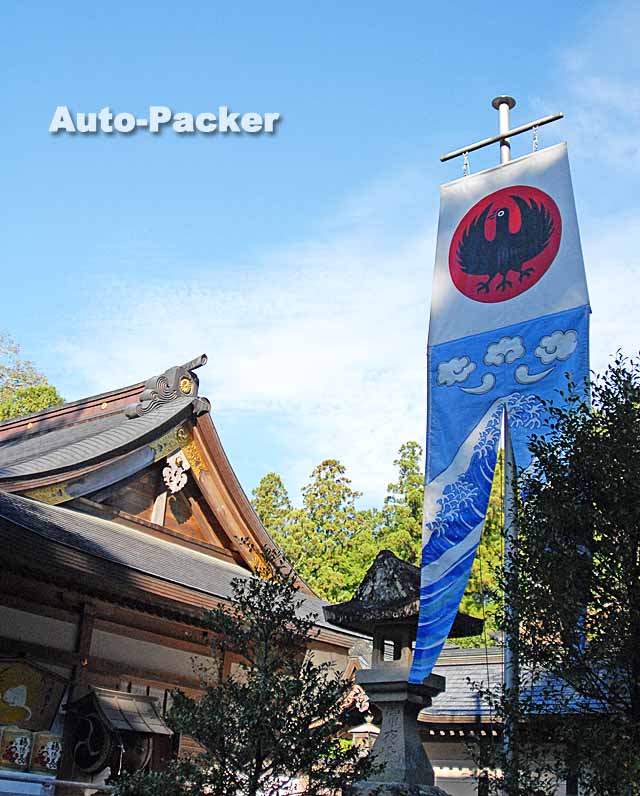

熊野本宮大社と八咫烏

さて。

熊野本宮大社に八咫鳥(やたがらす)が飾られているのは、主祭神の家都美御子大神が、素盞鳴尊(スサノオノミコト)の別名とされていることに起因する。

スサノオの使者である八咫鳥(やたがらす)は、太陽の化身で三本の足があり、それぞれ天・地・人を現しているとも云われている。

昔は八咫烏といえば「神武の東進」だったが、今はサッカー日本代表(笑)。

両者にどのような関わりがあるのか… 気になって調べてみた。

日本サッカー協会ができたのは1946年(昭和21年)だが、その10周年記念に協会のマークを作ることになった際に、「日本のサッカーの生みの親」と呼ばれる中村覚之助氏が話題にのぼり、彼の出身地である熊野に残る伝説から、八咫烏がモチーフとして選ばれたという。

世界の競合相手に、ハットトリックで勝つことを祈願して。

みたいなシャレた話でも出てくるのかと思っていただけに、ちょっと拍子抜けしてしまったね(笑)。

世界遺産熊野本宮館

順序が逆転するが、もし何の下調べもなく熊野三山に行くのなら、一番最初にこの「世界遺産熊野本宮館」に足を運ぶのがいいと思う。

ここは世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」と、熊野古道観光の拠点施設で、熊野本宮観光協会も入っており、何より見学も駐車料金も無料だ。

一番のお勧めは、世界遺産に関するビデオ上映と、観光パンフレットの配布ほか、パソコンによる情報検索ができる交流スペースだろう。

ほかには多目的ホール、展示スペース・図書コーナーなどがある。

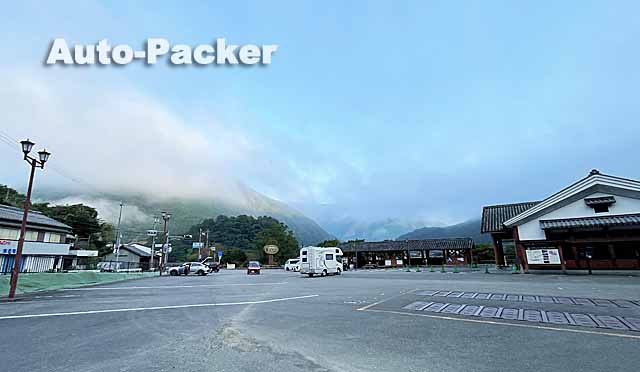

こちらが「世界遺産熊野本宮館」の前にある無料駐車場。

どうしても熊野本宮の近くで車中泊がしたい人には、国道から少し奥まっていて目立たない、ここが一番いいかもしれない。下の「瑞鳳殿」前の公衆トイレまで、歩いて1.2分で行ける。

熊野本宮大社の駐車場とアクセスマップ

熊野本宮大社には、3つの無料駐車場が用意されており、一番近いのが写真の「瑞鳳殿」の前にある参拝者用駐車場で、確認まではしていないが、おそらく24時間出入りができる。

こちらが駐車場の横にある公衆トイレ。

さすがにはウォシュレットまではないが、とてもきれいに管理されている。

ただし、ここは20台ほどのキャパしかなく、初詣やゴールデンウィークなどの繁忙期には一般車は停められない。

次に近いのは「瑞鳳殿」に隣接している土産物屋の「樹の里」前の駐車場で、こちらは40台ほど停められるが、9時から17時の間しか利用できない。

いっぽう写真は、熊野本宮大社から150メートルほど離れたところに入口がある、熊野川の河川敷に用意された臨時駐車場で、500台を収容する広さを持つ。

もし熊野本宮前で渋滞しているようなら、それを通り越してここを目指そう。

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐...

熊野本宮大社の車中泊事情

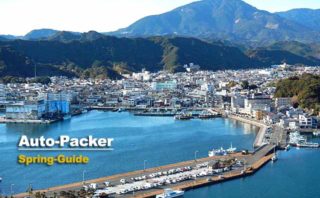

熊野本宮大社の周辺には、車中泊の候補地にできる道の駅が3件あるので、状況に応じて使い分けるといい。

もっとも熊野本宮大社に近いのは、約3.6キロ・クルマで5分足らずのところにある「道の駅 奥熊野ほんぐう」だ。

ここは世界遺産に登録された「つぼ湯」のある「湯の峰温泉」にも近く、参拝後に温泉情緒を味わってから寝たい人には最適だと思う。

ちなみに敬虔な昔の人は、ここで垢を落としてからお参りに出かけたそうだ。

次に白浜方面から移動してきて、参拝の前泊に使うなら「道の駅 熊野古道中辺路」がある。ただし、ここは規模が小さい。

逆に熊野本宮大社の参拝後、翌日に速玉大社と那智大社を目指すなら、「道の駅 瀞峡街道熊野川」が便利だろう。

熊野三山 聖地ガイド

熊野古道 車中泊旅行ガイド

紀伊半島全域に及ぶ、日本を代表する広大なる世界遺産の愉しみ方をご紹介。この世界遺産なくして、紀伊半島は語れない。

※記事はすべて外部リンクではなく、オリジナルの書き下ろしです。

詳しいのは熊野古道だけじゃなんです。

詳しいのは熊野古道だけじゃなんです。

この記事がよく読まれています。