この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

石見銀山は、まずその概要と何に価値があるのかを知ってから現地に赴くべし

「石見銀山」の世界遺産登録日

登録日/2007年7月2日

筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2009.05.10

2011.07.29

2022.05.05

石見銀山 車中泊旅行ガイド

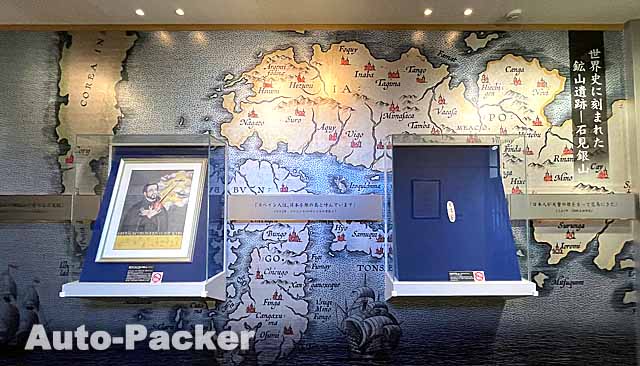

①16世紀から17世紀初頭に石見銀山で採掘・精錬された大量の銀が、ヨーロッパと東アジアの交易の架け橋となり、当時の世界経済に大きな影響を与えたこと。

②その要因といえる「大量生産」を可能した当時の銀の精錬技術が、考古学的な証拠として良好な状態で保存されていること。

③鉱山跡のみならず、その元で栄えた鉱山町と銀を運んだ街道、銀を積み出した港など、鉱山活動の全容が推し量れる遺構を、現代まで留めていたこと。

世界遺産・石見銀山の構成資産は、なんと合計14ヶ所に及んでいる。

ただしこのうち①と②は、石見銀山の現地に行っても見ることはできない。

それらを詳しく見せてくれるのは「石見銀山 世界遺産センター」だが、その話は後述しよう。

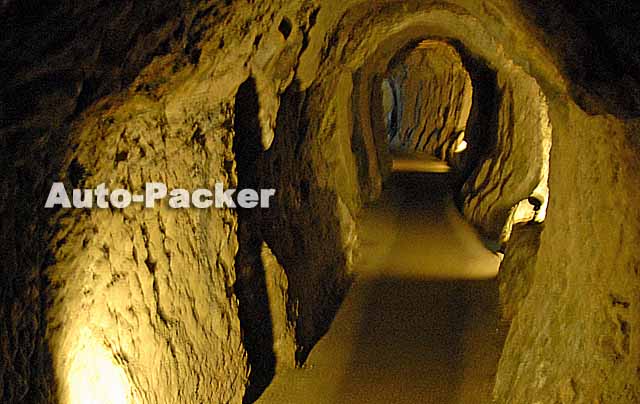

ゆえに世の中の大半のガイドは、③のことを「石見銀山」と紹介しているわけだが、①②を知らずに「天領の町」をぶらぶら歩き、たとえ「間歩(坑道)」に入ったところで、どこかで見てきた江戸時代の宿場町を観光するのと、たぶん何ら変わらない。

むしろ、同じ世界文化遺産の「白川郷」や「日光」のような観光地の華やかさがないぶん、つまらなく感じるのがオチだろう。

これは「石見銀山」が世界遺産に登録された2年後の、2009年に筆者が現地を訪ねた時に感じたことだが、それからさらに2年を経た、2011年に訪ねた時の印象も変わることはなかった。

現在は、さすがに当時よりは食事処や休み処が増えていると思うが、基本は古民家のリノベーションなので、そう大きく変わることはあるまい。

そんなわけで、当サイトでは石見銀山現地の詳しいガイド情報は割愛しているが、「石見観光振興協議会」が制作した動画を見れば、あらかたのイメージは掴める。

ただ老婆心ながら、大森の街並みエリアに行くのなら、「間歩」より「天領」と「代官」がどういうものだったのかを知っておくほうがいいと思う(笑)。

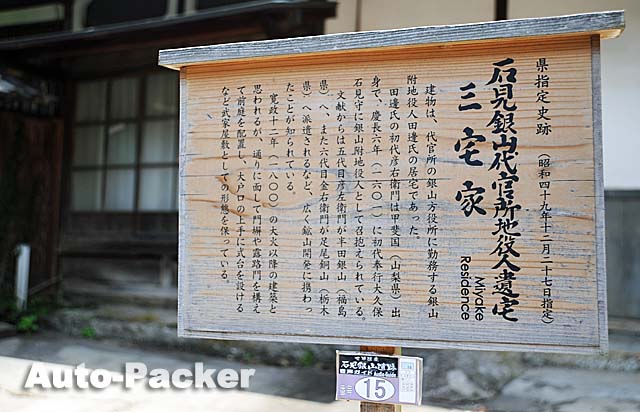

天領と代官

「天領」とは、そこで納められる年貢や鉱山・港湾の利益を独占するために、江戸幕府が設定した直轄地のこと。

本来の石見は、浜田藩と津和野藩の領地だったが、銀山が生み出す巨万の富を、幕府は彼らを通さずに手に入れていたわけだ。

そもそも石見銀山の利権は、戦国時代から時の支配者が手にしてきた。

大内氏⇒尼子氏⇒毛利氏⇒豊臣氏ときて、徳川の手に落ちたあと、明治維新でようやく天皇の手に戻っている。

いっぽう、代官は「天領」における幕府の各奉行の仕事を代行して行う役職で、今で云うと市長・警察署長・裁判長・税務所長等を兼任しているような立場で、諸藩で云えば家老職に該当する。

しかし実際は勘定奉行の配下に置かれ、たいした予算も権限も与えられず、幕府と農民の板ばさみにされた中間管理職だったという話もある。

そういえば、水戸黄門によく出てくる「悪」は、代官よりもお奉行のほうが多かったような気も…(笑)

ところで。

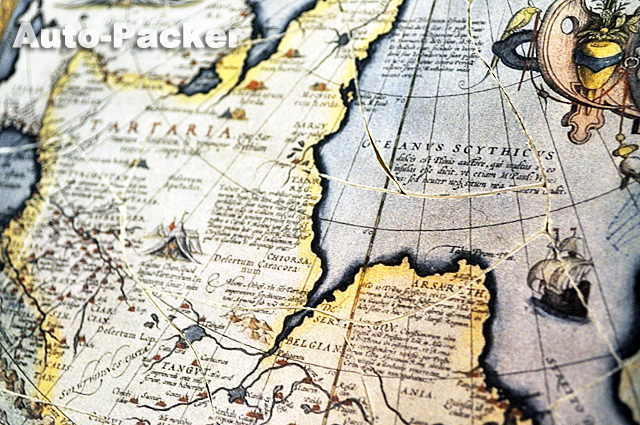

なぜ、こんな日本の片田舎にある銀山が、中世ヨーロッパの地図に名前が載るほど有名になったのか…

筆者のように、それが気になる人はいないだろうか。

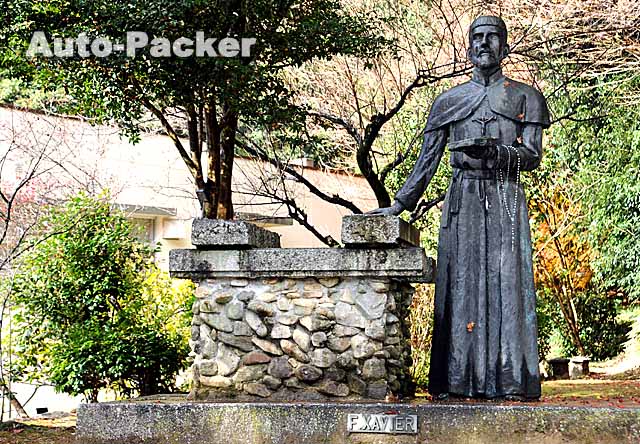

石見銀山が西欧人の知るところとなった理由

大航海時代と呼ばれる16世紀~17世紀にかけて、世界では銀が通貨として用いられていたが、特に中国(当時は明)は銀で税金を納める制度のおかげで、大量の銀を必要としていた。

1527年に発見された石見銀山は、ちょうど世界の銀の需要増加と重なるように、本格的な開発が始まっている。

さらに1533年、石見銀山に画期的な精錬技術の「灰吹法」が導入され、生産量が飛躍的に向上する。

いっぽうその頃、マカオを拠点とするポルトガルの商人が、東南アジアで生糸を買い、それを日本で銀と交換して、中国に運び込む「三角貿易」を思いつく。

この交易はポルトガルに莫大な富をもたらし、日本の銀はポルトガルの植民地全域で流通するようになっていった。

日本にキリスト教や鉄砲といった、ヨーロッパの文化や技術が伝来したのは、その「副産物」とも云われている。

こうした交易は、江戸幕府が鎖国する1600年代初頭まで盛んに行われていたが、推計では1500年代後半に世界中で取引された銀の総量のうち、少なくとも10%が「ソーマ銀」と呼ばれた石見銀山産のものであったとされている。

ちなみに「ソーマ銀」のソーマは、石見銀山の地名の「仁摩」を意味している。

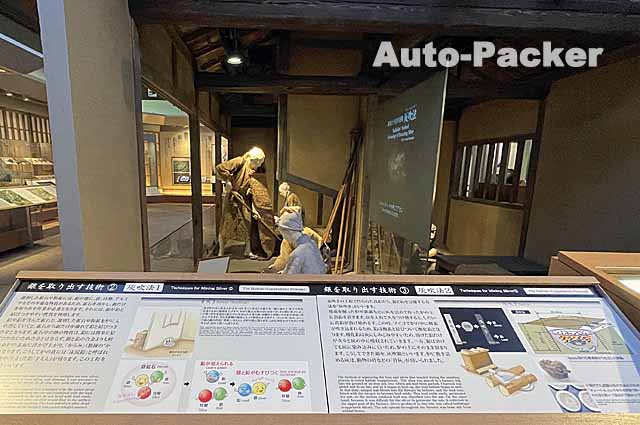

灰吹法(はいふきほう)

単に掘り出した鉱石を熱して銀を溶かし出すのではなく、銀との合金になりやすい鉛を混ぜて加熱すると、銀と鉛の合金(=貴鉛)が他の金属や石などの不純物から分離して溶け出す。

さらにこの貴鉛を、灰の上で加熱すると、融点の低い鉛が先に溶けて灰に沈み、上には銀だけが残る。

石見銀山は、この作業を繰り返すことで銀の純度を上げることに成功しただけでなく、「灰吹法」を産業的に実用化することで、従来のように鉱石を精錬所のある都市に運ぶことなく、採石地から良質の銀塊の積み出しを直接可能にした。

すなわち、もっとも評価されるべき点は、大幅な時間とコストの削減に成功したことと、この技術を国内の他の銀山にも伝授したことにある。

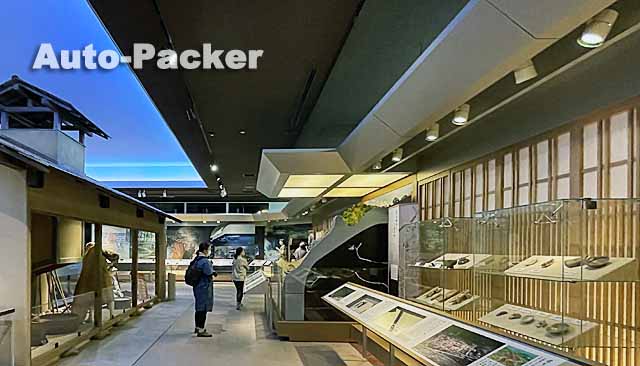

最初に行くべきは、「石見銀山世界遺産センター」

石見銀山に興味を抱いてもらうには、このくらいの「導火線」が必要だと思うのだが(笑)、「それならひとつ腰をあげてみようか」と思った貴方にお勧めするのが、「石見銀山世界遺産センター」だ。

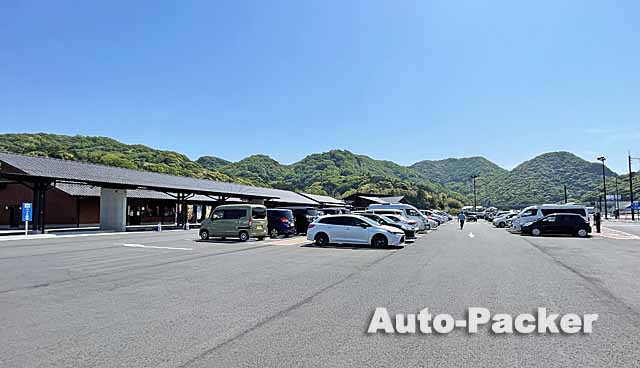

世界遺産・石見銀山のエントランスを兼ねる「石見銀山世界遺産センター」には、400台が収容できる無料駐車場があり、石見銀山に関する展示・ガイダンス機能を担っている。

とりわけ300円で見学できる展示室の内容は素晴らしく、極端に云えば、ここを見れば労することなく石見銀山が理解できる。

なお「間歩」をきちんと見たい人は、ここで大久保間歩の限定ツアーに参加しよう。龍源寺間歩をガイドなしで歩いても、ほとんど何も分からない。

石見銀山世界遺産センター

☎0854-89-0183

入場無料

※展示室は300円

開館時間:8時30分~17時30分

展示室観覧時間:9時~17時( 受付最終 16時30分)

※3月~11月は30分延長

休館日:毎月最終火曜日・年末年始

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐...

石見銀山のベスト観光ルート

さて。

「石見銀山世界遺産センター」から古い街並みエリアにある「大森代官所跡」までは約3キロ。歩いて行くには大変だが、路線バスが定期運行している。

ちなみに石見銀山には、石見銀山駐車場(世界遺産センター)のほかに、石見銀山公園駐車場(40台)・石見銀山代官所駐車場(20台)があり、合わせて3ヶ所の無料駐車場が用意されているが、石見銀山駐車場以外はキャパが小さく、平日の午前中に行かないと、満車で入庫できないリスクが高い。

また古い町並みエリアから龍源寺間歩(坑道)へと向かう道路は、途中から観光客の車の乗り入れが禁止されており、、銀山公園からなら片道2.3キロを歩かなければならない。

これらを総合すると、初めての石見銀山観光のベストプランは以下のようになる。

①クルマで「石見銀山世界遺産センター」へ

②「石見銀山世界遺産センター」から路線バスで「大森代官所跡」へ

③「大森代官所跡」の近くにある「レンタサイクル河村」で自転車に乗り換え、龍源寺間歩へ

※以降は逆の手順

石見銀山の車中泊事情

最後は当サイトだけのオリジナル情報になるが、車中泊の旅人なら一番知りたい話だと思う(笑)。

まず、今は「石見銀山世界遺産センター」まで約20分以内のところに2つの道の駅があるので、そのどちらかで車中泊をするのが無難だろう。

特に2022年1月に山陰道「仁摩・石見銀山IC」の出入り口正面にオープンした「道の駅 ごいせ仁摩」は、「道の駅 ロード銀山」よりも近いうえに、規模も大きく利便性も高い。

ちなみに「石見銀山世界遺産センター」の駐車場も、野外にトイレがあるので車中泊は可能と思われるが、これほど近くに道の駅がある以上、あえてここに泊まる意味は見当たらない。

ただ、古い町並みと龍源寺間歩に近い「石見銀山公園駐車場」については、収容台数が40台しかないため、特にGWやお盆はその確保の意味から「前泊」するのはありだろう。

こちらにも敷地の中に公衆トイレがある。

ただ前述した通り、石見銀山のベスト観光ルートは「石見銀山世界遺産センター」からのスタートなので、この方法はリピーターにしか推奨しない。

またそこまでやるなら、自転車を持参していくといいね。

石見 車中泊旅行ガイド

詳しいのは石見だけじゃなんです。

詳しいのは石見だけじゃなんです。

この記事がよく読まれています。