車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、歴史的根拠に基づく、出雲大社が作られた本当の理由に関する考察です。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊歴史旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」がまとめた、「一度は訪ねてみたい日本の歴史舞台」を車中泊で旅するためのガイドです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

~ここから本編が始まります。~

出雲大社を建てる必要があったのは、ヤマト政権。

「出雲大社」創建の謂れ

ご承知の方は多いと思うが、「出雲大社」創建のなりそめは、「古事記」の「国譲りの神話」に詳しく書かれている。

それを簡単に要約すると以下の通り。

オオクニヌシが国造りを行った「葦原中国(あしはらのなかつくに)」を「高天原」から見ていたアマテラスは、「葦原中国」は我が孫のニニギが治めるべきであるとオオクニヌシに使者を送るが、使者は逆にオオクニヌシを尊敬して仕えたり、その娘と結ばれたりして、一向に埒が明かない。

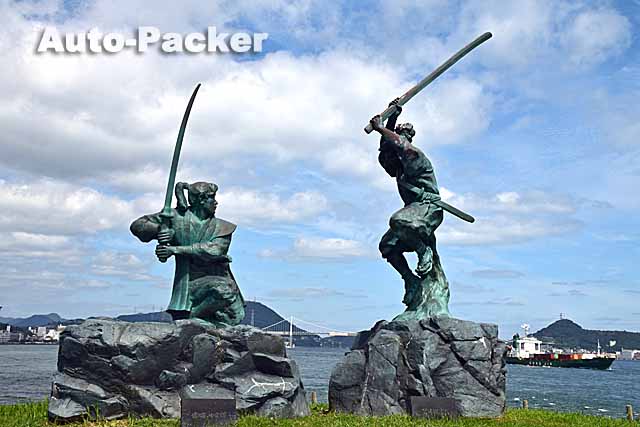

そこでしびれを切らしたアマテラスは、武力で解決すべく、力自慢のタケミカヅチと、足の速いアメノトリフネの二神を新たに使わした。

オオクニヌシは二人の息子に判断を委ね、兄は同意する。

しかし弟のタケミナカタはそれを拒み、タケミカヅチに力比べの勝負を挑むが、破れて諏訪に敗走する。

その結果、オオクニヌシは「葦原中国」を明け渡すことを決意し、その後ニニギは高千穂に「天孫降臨」を果たす。

ただし、オオクニヌシは「葦原中国」を譲る代わりに、「高天原」の御殿のような神殿を建てて欲しいと願い、アマテラスはそれを聞き入れ、出雲大社を創建する。

神話とは云え、かなりリアルな内容で、この神話の中に「なにがしかの史実」が暗示されているのではないか?

誰しもがそう思うのは当然だが、事実、2012年に出雲大社の境内から巨大な柱の一部とされる「三本柱」が発掘された。

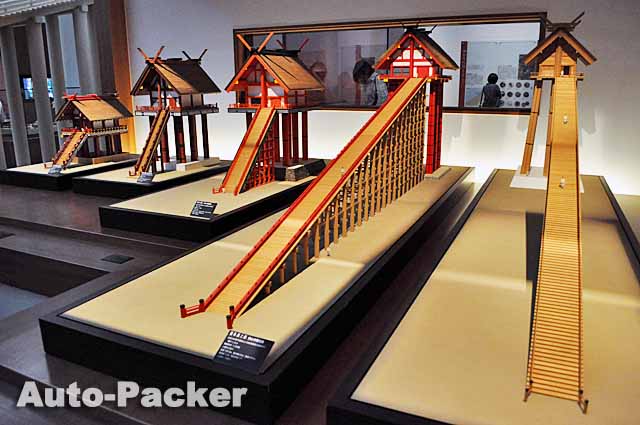

「三本柱」から推測される本殿の高さは48メートル。本殿に至る階段の長さは、なんと100メートル近くになるという。

年代測定の結果、「三本柱」は1248年頃の出雲大社の本殿を支えていたものであったことが判明するが、それは出雲国造家に伝わる「古代出雲大社」の「絵図面」に描かれたものと同じであった。

「すごい。神話は本当だったんだ!」

若者はそれで終わってもいいと思うが(笑)、筆者はそういう年齢ではない。

その先を深掘りするのが大人だ。

「天孫降臨」は「天皇世襲制」確立に不可欠な要素

実は出雲大社が「いつ、誰に建てられたのか」は未だ判明していない。

ただ「日本書紀」には659年(斉明天皇5年)に、出雲国造に命じて「神之宮」を修造させたという記載がある。

「日本の神社のルーツと秘密」でも記しているが、ヤマト王権以前の日本には自然崇拝が定着しており、出雲大社も元々は裏山の「八雲山」が「ご神体」だったのでは?という説は根強い。

つまり、出雲大社ができたことで出雲の信仰が始まったのではなく、それ以前から「出雲王権」独自の信仰があり、この地に崇める対象があった可能性は高いし、出雲から発掘された青銅の祭祀品は、そのことを裏付けてもいる。

ならば出雲王権が、あえてこのような巨大神殿を築く必要性は見当たらない。

そう考えると、「出雲大社が作られた本当の理由」はヤマト政権側にあったことになり、「オオクニヌシのお願い」そのものが疑わしいことに気がつく。

古事記の編纂から1300年が過ぎ、「事実の検証」が進んだ現在、その根拠は思っているより簡単で明快だった。

そもそも「国譲り」がなければ、ニニギノミコトの「天孫降臨」はありえない。

「記紀」の中で「国譲り神話」が果たす役割はとても大きく、それはヤマト王権=天皇家の日本列島支配の正当性を伝える根拠になっている。

それを逆から見ると、より「真実」がクッキリしてきた。

7世紀初頭に「大宝律令」を制定し、「律令国家・日本」へと進展を遂げたヤマト王権のさらなる目標は、天皇支配の正当性を「目に見えるかたち」で、未来永劫にわたって国内全域に浸透させることにあった。

それには神話に描かれた「天孫降臨」と「国譲り」の物語を、「まるで史実のように仕立て上げる」ことが急務だった。

では、誰が何時それを「実行」したのだろう?

「天孫降臨」の仕掛け人は、女帝・持統天皇

結論を先に云うと、張本人は持統天皇(645~702年)だ。

持統天皇は「天皇の権力と権威の強化」を図った天武天皇の皇后で、夫の死後に「政策の後継者」として自ら天皇に即位した。

「古事記」「日本書紀」の編纂を引き継いでおり、その内容にも深く関与している。

つまり、それまでの「日本の歴史」を自由に書き換えることができたのは、彼女を置いて他にはいない。

だが、「チーム持統」の本当の凄さはここからだ。

持統天皇は、皇太子であった息子の草壁皇子(662~689)が夭逝(ようせい)したため、孫の軽皇子(後の文武天皇、683~707)に、直接天皇の座を継がせようとしていた。

理由は、亡き天武天皇の悲願だった「天皇世襲制の確立」である。

だがそのためには神話の時代まで遡り、「天孫降臨」すなわち、孫への権力譲渡を強烈に正当化する必要があった。

アマテラスを始祖とするストーリーを描き、神話にまとめて伊勢神宮に祀るようにしたのは天武天皇だが、当時はそれが広く浸透していたわけではない。

そこで、「天孫降臨の再現」を盛大に行う儀式として、「式年遷宮」という荒業を編み出した。

始祖と同じことを直系の子孫である持統天皇が行うのは「当たり前」という理屈だが、見方によっては「持統天皇」こそが、実は真の「天孫降臨のモデル」であったとも受け取れる。

そうなると、ますます「国譲神話」は「なくてはならないもの」になるわけだ。

「式年遷宮」の意図と真相

わかりやすく云ってしまえば、出雲大社が朽ち果てて無くなれば、先の時代に「天孫降臨」の神話は成立しなくなり、「伊勢神宮」の存在理由までもが消えてしまう…

「式年遷宮」とは、神社等が周期を定めて社殿を更新し、新たな社殿にご神体を移すことを云う。

中でもとりわけ有名なのが三重県の伊勢神宮で、アマテラスを祭神とする「内宮」、トヨウケノオオカミ(豊受大神)を祭る「外宮」ともに、20年ごとに社殿を新しく造営し、祭神を遷座してきた。

いっぽう出雲大社では、「大遷宮」と呼ばれる60~70年に一度の儀式が「式年遷宮」に相当するが、2013年は伊勢神宮と出雲大社の「遷宮」が、偶然重なることで話題を呼んだ。

と同時に、両者の関係性が蒸し返されることになった。

伊勢も出雲も、新しい社殿にご神体や御神座を移すことで、神威が甦ると言い伝えられており、伊勢ではそれを「常若(とこわか)」とも呼ぶ。

また祭事における意味とは別に、遷宮を行うことで宮大工の技術を伝承するという、現実的な目的もあるという。

特に伊勢神宮では、社殿だけでなく、祭祀に関わる衣装から器に至るすべての物を新調するから徹底している。

さらに、20年ごとの比較的短い周期で遷宮を行うため、実は東西に2つ分の敷地を用意してあり、20年ごとに東・西を遷し替える形で、全く新たな社殿を建立している。

上の写真は、下宮で「次回の式年遷宮」用に整地された「前回までの社殿があった場所」だ。

いっぽう、「大遷宮」の呼び名で親しまれてきた出雲大社の遷宮は、正確には「随破遷宮」と呼ばれるもので、社殿の損傷具合に応じて60~70年に一度行われてきた。

ゆえにまずはご神体を御仮殿に遷して、社殿を修造し、再び元の社殿にご鎮座いただく形になる。

とまあ、ここまでが一般的な、出雲大社の「大遷宮」と伊勢神宮の「式年遷宮」についての説明だ。

「出雲大社」は「天孫降臨」成立に欠かせないパーツ

だが冒頭で触れたように、1300年ほど日本史を遡り、両者の関係性を調べてみると、実に興味深い「事実」が見えてきた。

端的にいうと、伊勢神宮の「式年遷宮」は「儀式」で、出雲大社の「大遷宮」は「修繕」でしかない。

つまり「伊勢神宮」には、現在の貨幣価値に換算するとおよそ550億円にも及ぶ大金をかけてでも、古来より「式年遷宮」をしなければならない理由があり、「出雲大社」はそれに関連するため、朽ち果ててしまっては困るという理由がある…

つまり、それこそが「遷宮の真相」だ。

この「推理」が正しいとすると、ヤマト政権が戦ではなく、共存に近いカタチで出雲王権との和平の道を歩んだのも頷ける。

そして、その提案を受け入れたのは、以降世襲で「出雲大社」の宮司を務めている「出雲国造」であったことは、間違いようのない事実だろう。

神話によれば「出雲国造」は、アマテラスの子・「アメノホヒ天穂日命」の子孫で、ヤマト王権の血筋である。

いずれにしても、これにより両王権のトップは互いに「世襲」という願ってもない権利を手に入れた。

もしかすると、「縁結び」とはこのことなのではあるまいか(笑)。

さらにNHKは、この話に「ダメを押す」根拠を用意していた。

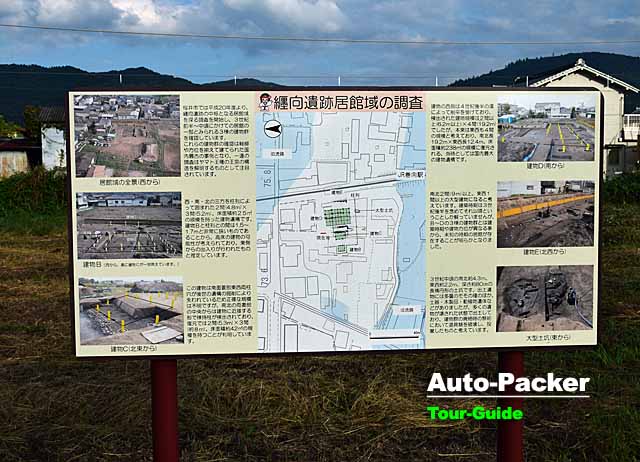

出雲大社の本殿は「大社造(たいしゃづくり)」と呼ばれる建築様式だが、なんと同じ建築様式の神殿跡が奈良の「巻向(まきむく)遺跡」から見つかった。

さらにその隣には、伊勢神宮と同じ「唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)」の社殿も見つかっている。

それは出雲大社を建設したのが、ヤマト王権だったという証に他ならない。

Next Contents

中高年の歴史旅 出雲編

島根半島 車中泊旅行ガイド

詳しいのは和歌山だけじゃなんです。

詳しいのは和歌山だけじゃなんです。

この記事がよく読まれています。