この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

出雲にやってきた2つの渡来人部族のリーダー

「古代」という時期に目を囚われていると気づきにくいが、「中世」の日本にも、菅原道真や徳川家康のように「神様」として祀られている実在人物がいる。

彼らの共通点は、「優れた能力」と「民衆から慕われる魅力」を兼ね備えていたということだろうか。

その観点に立つと、「古事記」「日本書紀」「出雲国風土記」の全てに登場する、「スサノオ」と「オオクニヌシ」にも、「同様の共通点を持つ実在モデル」がいたとしてもおかしくない。

つまり両者から「神話に記された超能力」を差し引けば、その「実像」に迫ることができはずだ。

「日本人の系譜」から見る、出雲王権

島根半島と朝鮮半島は、直線距離にするとわずか300キロしか離れていない。

筆者の家内の実家の近くには、今でも「韓竈神社(からかまじんじゃ)」や、「十六島」書いて「ウップルイ」と発音する地名が残されており、出雲が陸大陸や半島との文化的玄関口であったことが伺える。

ここで「日本人の系譜」を少し辿ろう。

考古学の通説では、エジプトやメソポタミアで文明が栄えた旧石器時代に、日本列島へ到着した人々が縄文人となっていくわけが、縄文時代末期になって、2番目の渡来人部族がやってきた形跡があるという。

そしてその後、弥生時代に3番目の渡来人部族が訪れる。

日本神話に照らし合わせ、出雲地方の遺伝子を調べた上で、この2番目の渡来人部族が出雲王権を築き、3番目の渡来人に権力を奪われたのではないかという学説がある。

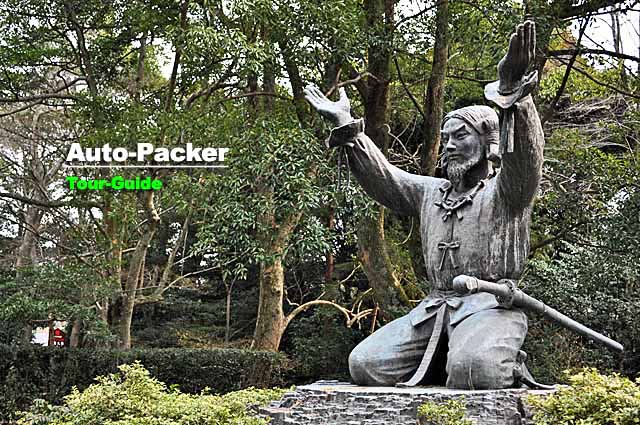

おそらくスサノオは、その最初の渡来人部族のリーダーだったに違いない。

ちなみに、世界遺産となった和歌山県の熊野大社の源流は、出雲の熊野大社と云われており、京都の八坂神社を筆頭に各地に存在する祇園神社もスサノオを祀っている。

それはスサノオが畿内までその名を轟かせていたという証とも受け取れる。

スサノオとオオクニヌシ

さて。今度はスサノオとオオクニヌシの関係だが、「古事記」ではスサノオの六世にあたる子孫、「日本書紀」ではスサノオの息子、さらに「出雲国風土記」では、スサノオとオオクニヌシは別の家系となっており、直接的なつながりは見受けられない。

ちなみに「出雲国風土記」に登場するスサノオは、地名説話に登場するのみで「記紀」のような活躍に関する具体的な記載はない。

逆にその子孫として、「記紀」には登場しない風土記固有の神が記されている。

いっぽうのオオクニヌシは、「所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)」と呼ばれる、もっとも神格の高い国津神として扱われており、出雲国に多大な影響を与えた神として、数多くの説話が記されている。

出雲王権の終焉

さて。いずれにしても「国譲り」の神話に描かれている通り、古代日本の覇権が出雲王権からヤマト王権に移ったことは事実のようだ。

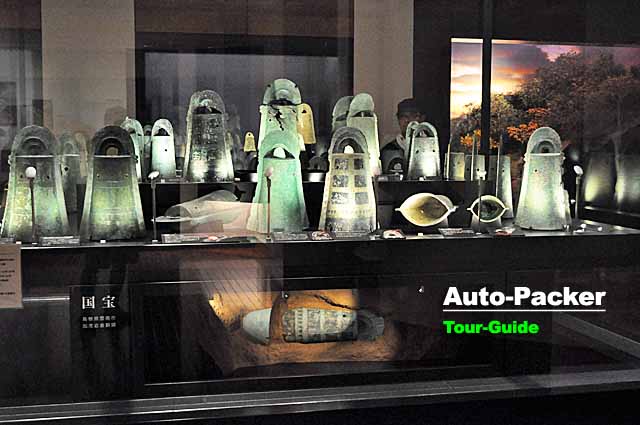

2つの遺跡から大量に見つかった青銅器は、そのことを我々に伝えている。

それまで祭祀で使ってきた貴重な青銅器を廃棄するということは、祭祀の方法が変わったということ…

すなわち、違う信仰を持つ支配者に変わったことを意味している。

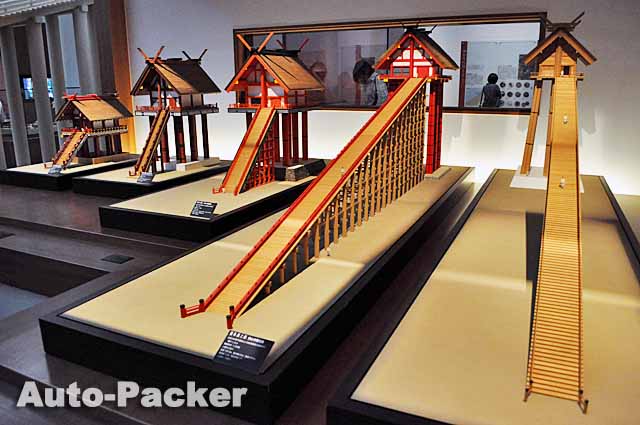

出雲大社、誕生の真実に迫る。

出雲大社、誕生の真実に迫る。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!