車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家が、旅行者が知っておきたい空海(弘法大師)のプロフィールと主なゆかりの地を紹介しています。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊歴史旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」がまとめた、「一度は訪ねてみたい日本の歴史舞台」を車中泊で旅するためのガイドです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

~ここから本編が始まります。~

「空海」を知らない日本人は稀だが、その素性をよく知る日本人もまた少ない。

空海(弘法大師)のプロフィールと、主なゆかりの地【目次】

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

プロローグ 空海と弘法大師の違いは?

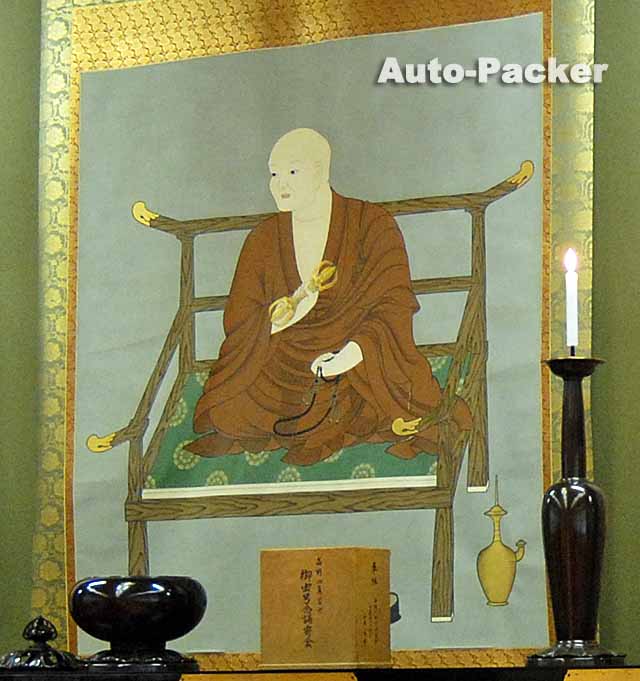

真言宗の開祖である「お大師様」こと「空海」(774年- 835年)は、数々の功績と同時に、ほのぼのとしたエピソードを数多く残した平安時代初期の僧侶だが、そのプロフィールをよく知る人は少ないと思う。

たとえば「空海」と「弘法大師」は同一人物だが、どちらの名前が先につけられたのか、あなたはご存知だろうか?

彼の幼名は「佐伯眞魚(さえきのまお)」で、「空海」は22歳の時に室戸岬で悟りを開いた時に自ら名付けた法名だ。

そして「弘法大師」は、62歳で「奥の院」に入定した80余年後に、これまでの事績を評して「醍醐天皇」から賜った諡号(しごう)になる。

ちなみに「四国八十八ヶ所霊場」をめぐる人がよく使う「お大師様」という呼び名は、「大導師」の意味を持つ朝廷から高僧に賜わる号のこと。 日本では23人に勅賜されているが、特に「空海」を指して使われることが多いようだ。

空海の足跡を分かりやすく簡単に。

「四国八十八箇所」は別として、日本を旅すれば、近畿はもちろん、果ては伊豆半島や能登半島にまで、「空海ゆかりの地」と呼ばれる場所が点在している。

NHKの「歴史探偵」によれば、「空海伝説」が残る地はなんと3000ヶ所(笑)。

根拠の曖昧なものまで相手にするには、あまりにも骨が折れる数と云える。

そこでまずは、「空海」の足跡を追ってみることにしよう。

誕生から遣唐使になるまで

774年に現在の香川県にある「善通寺」で誕生した「佐伯眞魚(さえきのまお)」は、18歳の時に官僚を目指して貴族の子弟しか入れない大学へ進むが、在学中に修行僧と出会い19歳で仏教に目覚める。厳しい山林修行の旅が始まるのはそこからだ。

奈良県や四国各県で研鑽を重ねた後、20歳で僧侶になるための受戒をし、22歳の時に室戸岬で名前を「空海」に改めた。

その旅の途中で「空海」は密教の経典「大日経」と出合うが、密教の教えは経典を読んだくらいでは解らないと感じた空海は、唐へ渡る機会を探る。

そしてチャンスは29歳の時に訪れた。

「空海」は804年5月に、第16次遣唐使船に乗って唐へと渡る。

遣唐使には既に仏教界に確固たる地位を築いていた「最澄」もいたが、「空海」は第1船で「最澄」は第2船に乗船しており、航海途中で第3船と第4船は遭難し、唐に辿り着いたのは第1船と第2船のみだった。

唐の長安で「空海」が最初に師事したのはインドの僧侶「般若三蔵」で、まずは密教を学ぶために必須の梵語に磨きをかけた。

その後「空海」は青龍寺「恵果和尚」を訪ね、以降約半年にわたって師事する。

「恵果」は「空海」が過酷な修行を既に十分積んでいることを初対面で見抜き、即座に密教の奥義伝授を開始し、「空海」はわずか4ヶ月で「この世の一切を遍く照らす最上の者」を意味する「遍照金剛(へんじょうこんごう)」の灌頂名を取得した。

留学僧として義務づけられていたのは20年間の修学期間だったが、師の「恵果」から短期間で密教のすべてを伝授され、「一日も早く故郷に戻って、密教を流布せよ」と諭されたことから、「空海」は就学期間を大幅に短縮し、わずか2年ほどで帰国することになる。

帰国から即身成仏にいたるまで

806年に日本に帰国した空海は、その後2年ほど太宰府にある「観世音寺」に滞在していたといわれている。

そして809年に京都の「高雄山寺(現在の神護寺)」に入り、翌810年には「嵯峨天皇」の書を受けて、真言密教の布教を開始し、唐で学んだ密教の教えをもとに「真言宗」を開いた。

さらに816年に「高野山」を賜り、修行の場として現在の「金剛峯寺」を建立する。

加えて823年には、京都の「東寺」も託され、「空海」は「東寺」を「教王護国寺」と称して、「高野山」と並ぶ真言宗の道場を都のすぐ近くに確立した。

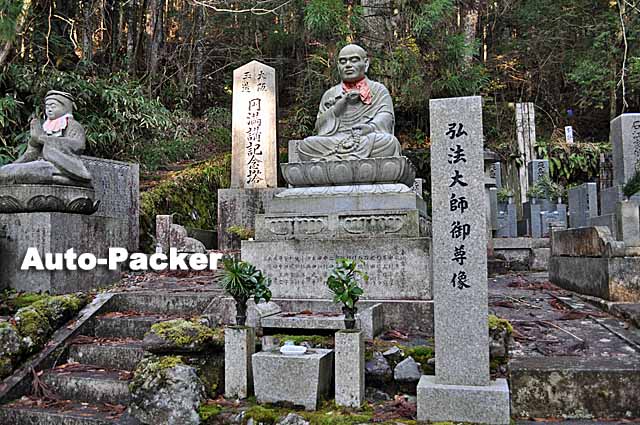

835年、自らの死期を悟った「空海」は、弟子たちに遺言を残すと、62歳で「高野山」の「奥の院」に入定(にゅうじょう)し、永遠の瞑想に入った。

真言宗における入定とは、単なる死ではなく、永遠に深い禅定(ぜんじょう)に入っている状態と考えられており、「奥の院」には1200年を経た今でも、空海に1日2回の食事が運ばれている。

「善通寺」は「空海」の誕生地にして、真言宗善通寺派の総本山。

「空海」ゆかりの国宝や大楠があり、創建当時の伽藍配置を残している。

「空海」悟りの地 高知県室戸岬 御厨人窟(みくろど)

高知県の室戸岬にある「御厨人窟(みくろど)」と呼ばれる洞窟は、修行を終えた「空海」が、そこから外に出た時に見えた「空」と「海」に心を打たれ、以降自らを「空海」と名乗るようになった場所と云われている。

「空海」入定の地 和歌山県高野山・奥の院

816年に「空海」が修禅道場を開いて以来、約1200年の歴史を誇る真言宗の聖地。

現在は「金剛峯寺」を筆頭に、高野山町石道と山内の6つの建造物が、世界文化遺産に名を連ねるが、「空海」が入定しているのは「奥の院」になる。

東寺(世界遺産) 京都府

嵯峨天皇は、密教ばかりでなく詩文や書などに幅広い知識を持つ「空海」を高く評価し、その功績として823年(弘仁14年)に東寺を勅賜した。

最後は数多ある「空海・伝説の地」からメジャーな2ヶ所を紹介しておこう。

修禅寺(修善寺温泉) 静岡県伊豆半島

地名は「修善寺」、寺名は「修禅寺」で、表記が異なるが、両方とも「しゅぜんじ」と読む。

「修禅寺」は807年に「空海」が創建したと伝えられ、近くには川原で病気の父親の体を洗う少年のために「空海」が独鈷(とっこ)を用いて岩を砕き、そこから湯が湧出したという伝説も残されている。

もしそれが事実であるなら、「修禅寺」は唐から帰国直後の「空海」が残した、貴重な遺産のひとつになるが、その年「空海」はまだ九州の大宰府にいた…

橋杭岩 和歌山県串本

道の駅に指定されている「橋杭岩」には、「空海」と「天の邪鬼(あまのじゃく)」が、朝日が昇るまでの夜の間に、大島までどちらが早く橋を架けられるかを競争したという、ユニークな伝説が残されている。

車中泊でクルマ旅 トップページ

車中泊で旅を愉しむ人になる!

エリア別車中泊でクルマ旅ガイド