この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

観光客にとっての大社は、「縁結びのテーマパーク」

大阪生まれの筆者が、「オオクニヌシのご縁」で出雲から女神様を娶って以来、既に30年余の歳月が過ぎた。

帰省のたびに「大社」に参拝するほど信心深いわけではないが(笑)、3年に1度としても10回… おそらくそれ以上は、この地に足を運んできたと思う。

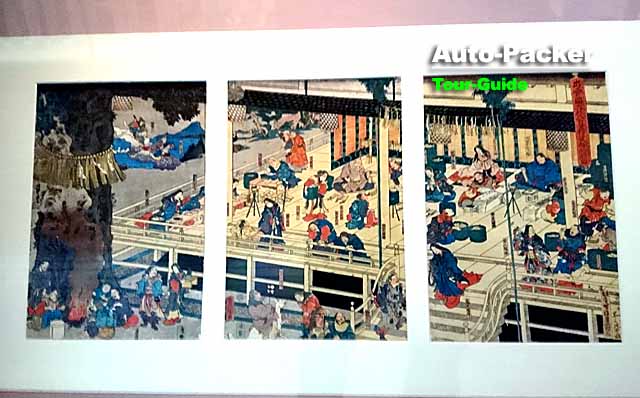

今では信じられない話だが、昭和の出雲大社には「神門通り」もなく、「縁結び」という言葉も、探さなければ見つからない程度の扱いだった。

2010年。そんな出雲大社が大きな転機を迎える。

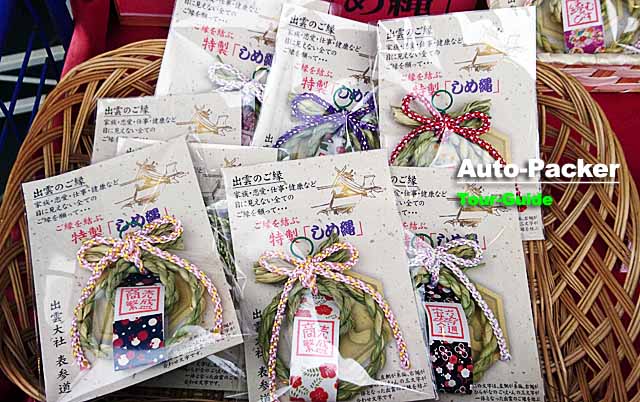

2013年に迫った「平成の大遷宮」に合わせて、門前通りの再開発が計画され、島根県では「縁結び」をキーワードに据えた、新たな観光戦略がスタートする。

同年10月に「出雲空港」が「出雲縁結び空港」に名称変更されたのは、まさにそれを象徴する出来事だった。

たしかに「平成の大遷宮」によって、「出雲大社」は新しく美しくなった。

しかし「本殿」以上に蘇ったのは、「出雲大社」が誇る伝説と歴史であり、もっといえば「出雲における存在価値」だろう。

「行政」の努力が実り、現在の「出雲大社」は「信仰の場」と云うより、「島根県の観光資源」と呼ぶほうが似合うようになった。

つまり都会からやってくる観光客に向けた「出雲大社」は、もはや「史実」と「神話」に「誇大広告」が入り交ざった「縁結びのテーマパーク」だ。

「テーマパーク」に行くからには、TDLやUSJと同様、とことん楽しまなければ損である(笑)。

というわけで、ここではそう割り切って書き上げた、どこより詳しいと自負するテーマパーク版出雲大社の「パーフェクト・ガイド」をお届けする。

1.出雲に着いたら、最初に「稲佐の浜」へ行く。

出雲神話に登場する「稲佐の浜」には様々な伝承があるが、一番有名なのは、今でも旧暦10月の神在月に、ここで八百万の神々をお迎えするというお話。

だがそれは、観光客が出雲大社を参拝する際には関係ない(笑)。

我々がここでなすべきことは、ただひとつ。

持参した容器に、砂を採取して持ち帰ることだ。

お勧めなのは、手を汚さずに砂がすくえ、採取した砂がこぼれる心配のない、100円ショップで手に入るこのフタ付きの瓶。

採取した砂は「お土産」にするのではなく、翌日の大社参拝時に使うので、持参するのを忘れない場所にしまっておこう。

ちなみに出雲大社から「稲佐の浜」までは、クルマで5分もかからない。浜の前には無料の駐車場もある。

2.日が暮れたら、「道の駅 大社ご縁広場」で車中泊。

砂を採取したら、入浴と食事を済ませて「道の駅 大社ご縁広場」に移動しよう。

出雲大社の周辺には、大社の無料駐車場以外に、3つの道の駅と1つのPA、加えて1つの無料駐車場があり、それぞれに旅人の都合に応じた使い方がある。

だが「前泊」の車中泊地にお勧めなのは、クルマを置いたまま出雲大社の参拝に出かけられる「道の駅大社ご縁広場」だ。

3.朝、神門通りの店が開く前に「出雲大社」を参拝する。

具体的には、朝の7時半頃に道の駅を出て、出雲大社に向かうくらいでちょうどいい。

「道の駅 大社ご縁広場」から、出雲大社の「正門」にあたる「勢溜(せいどまり)」までは、「神門通り」を抜ける一本道で、迷うことはない。

逆に「出雲大社駐車場」に停めると「神門通り」は通らない。そのため、わざわざ参拝後に出向くことになる。

「神門通り」の店は、早いところで8時半から、休日はどこでも10時前には暖簾を出す。すなわち参拝を終えた帰りに立ち寄るほうだ効率的だ。

4.「勢溜」から鳥居をくぐって「祓社」へ。

出雲大社には4つの鳥居があるが、「一の鳥居」は道の駅を出てすぐに渡る「宇迦橋」のところにあるので、既にくぐってここまで足を運んでいる。

写真の「ニの鳥居」がある「勢溜(せいどまり)」は、江戸時代に賑わいのために作られた広場で、現在はここが正式な参道の入口とされている。

「祓社(はらえのやしろ)」は、「下り参道」の途中で右手に見える「浄の池」の手前にあり、まずはここで、心身の穢(けがれ)を祓い浄めるための祈願をする。

なお通常の神社では「二礼二拍手一礼」が神社参拝の作法とされているが、出雲大社の場合は「二礼四拍手一礼」が慣習となっている。

さらにここでは四拍手のあと、心の中で「祓い給え、清め給え」と3回唱えて一礼するのが「通」らしい。

ちなみに、四度手を合わすと「しあわせ」になるが、その際にきちんと両手を合わせると「節(ふし)あわせ」になる。

ゆえに写真のように、手をずらして拍手をするのが「しきたり」だ。

なるほどねぇ~。

本番ではぜひ「学習の成果」を発揮しよう(笑)。

5.「松の参道」で、オオクニヌシの実像に迫る。

さて。「下り参道」の先に見えてくるのが「松の参道」。

この参道の中央は「神様が通る道」とされており、人は「三の鳥居」をくぐれない。参拝客は両脇の舗装された細い道を通って奥へと進む。

ここでの見どころは、「松の参道」の左右にあるオオクニヌシの御神像だ。

まず、境内に向かって右側に立つのが、有名な「ムスビの御神体」。

オオクニヌシが両手を挙げて、海の神から「幸魂奇魂(さきみたま・くしみたま)」を受け取っている様子を描いている。

オオクニヌシは、この「幸魂奇魂」により、生き物が幸福になるための「縁」を結ぶ神性を養ったとされており、それが「縁結びの神」と呼ばれる所以である。

また面白いことにこの話には続きがあり、それが出雲に八百万の神々が集まる理由にもなっている。

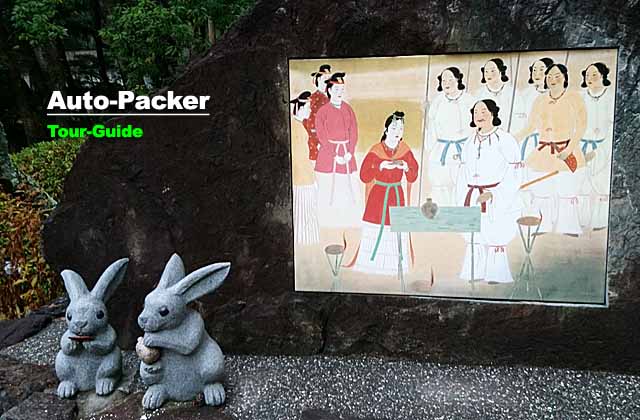

いっぽう、境内に向かって左側にある社務所の横に立っているのが「御自愛の御神像」で、オオクニヌシが登場する出雲神話の中で、もっとも有名な「因幡の白兎」の中の、傷ついた兎に手を差し伸べている様子を表している。

ちなみに、オオクニヌシが背負っている袋の中身は人間の苦悩や悩みで、それを身代わりになって背負っているともいわれている。

またその近くには、「古事記」に記されたオオクニヌシと、スサノオの娘・スセリビメのなりそめを綴った「縁結びの碑(いしぶみ)」がある。

これを読むと、神様の世界が身近に思えるに違いない(笑)。

そして最後の参拝準備が、「手水舎(ちょうずや・てみずや)」でのお清めだ。

手順は以下の通りだが、出雲大社の「手水舎」には書かれていないので、直前にこのサイトを見直してもらっても構わない。

もしかすると「貴方だけが合っている」ことになるかも!

1.右手に柄杓を持って左手を洗う

2.左手に柄杓を持ち替え、右手を洗う

3.再び右手に持ち替え、左の手のひらに水を溜めて口をすすぐ

4.左手を清めたあと、柄杓を立てて残り水で柄を洗っておしまい。

ブロガーたちのウェブサイトを見ると、口に水を運ぶ手が「右」と書かれているものもあるが、オフィシャルサイトを見る限り、出雲大社では筆者が書いている通り「左」が正しい。

6.境内の入口にご注目。

境内の入口に立つのは、別名「銅の鳥居」と呼ばれる「四の鳥居」。石・木・鉄・銅の4つから構成される出雲大社の最後の鳥居だ。

1666年(寛文6年)に毛利輝元の孫・綱広が寄進したものだが、現在は金運があがるパワースポットと持て囃され、ご覧の通り、触りやすい場所が変色している。

だが歴史研究家は、それとは別のもっと重要な価値があると云う。

実はこの鳥居には、驚くべき事実が刻まれている。

支柱には「一を日神といい、二を月神といい、三を素戔嗚というなり、日神とは地神五代の祖天照太神これなり、月神とは月読尊これなり、素戔嗚尊は雲陽の大社の神なり」と書かれている。

つまり、江戸時代の初期の出雲大社では、スサノオが祭神とされていた。

ところで、写真の男達は、煩悩丸出しなのか、歴史好きなのか、いったいどっちなのだろう(笑)。

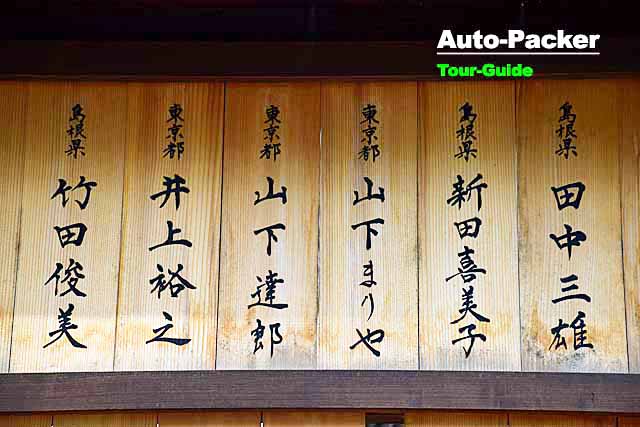

下世話な話のついでに紹介すると、「平成の大遷宮」の寄進者の中には、よく知る人物の名前がある。

「山下達郎」は分かるとして、隣の「山下まりあ」の旧姓は「竹内まりあ」、そして彼女の実家は「神門通り」から少し入ったところにある旅館「竹野屋」だ。

今度は「銅の鳥居」をくぐった左脇にある「馬と牛の像」のお話。

神社にいる馬は「神馬(しんめ)」と呼ばれ、神様が騎乗する動物として、伊勢神宮を筆頭に格式の高い神社に奉献されている。

一般的には生きた白馬を重んじるようだが、「絵馬」という言葉があるように、それに限らなくてもかまわない。

むしろ興味深いのは「神牛(しんぎゅう)」のほうだ。

牛が境内に飾られている神社といえば「天満宮」。

そこには学問の神様で、この世に実在した「菅原道真」が祀られているのだが、実は「菅原道真」の祖先は出雲の出身で、「出雲国造(いずもこくそう)」家の親戚にあたる家系だという。

次は「四の鳥居」の向こうに見える「拝殿」に進もう。

「拝殿」とは、本殿の神様へ祈りを捧げる場所を意味し、本来はここで「二礼四拍手一礼」をして「願い事」をするのが道理になる。実際に「平成の大遷宮」の工事期間中は、ここが「御仮殿」になっていた。

ただ、出雲大社には立派な「本殿」があるため、そちらで祈願する人のほうが圧倒的に多い。

そのため「拝殿」は、主に参拝者の御祈祷や古伝新嘗祭等のお祭りなど、さまざまな奉納行事を行うための場として使われている。

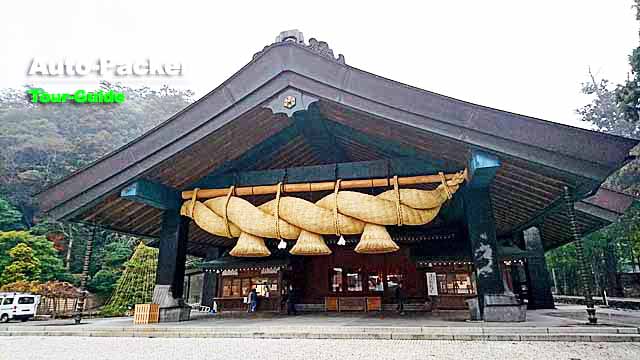

なお、写真は日本一の注連縄ではない。それは「神楽殿」に飾られている。

さて。ここから、いよいよ本殿だ。

7.「本殿参拝」のポイントは、時計と反対周り?

気になるのが手前の「三輪マーク」。

話が長くなるので説明は割愛するが、もちろんこれには意味がある。もし興味があれば、参拝後に隣接する「古代出雲歴史博物館」に足を運んでみよう。

もしかすると、出雲大社の認識が大きく変わることになるかもしれない。

「これにて終了」。

予習していない人はそう思っている。

だが、それでは昨日採取してきた「稲佐の浜の砂」の出番がない(笑)。

そこで本殿の右側にある「東十九社」へ駒を進めよう。ちなみに「十九社」は本殿の左右にあるが、向かうのは右側だ。

これが「東十九社」。

「十九社(じゅうくしゃ)」というのは、神在月に出雲に集まる八百万の神様の宿泊所、今風に云えばホテルのこと。

「神在祭(かみありさい)」の間、八百万の神々はここに宿泊し、これから1年間の縁結びなどを協議するといわれている。

だが、本来それはオオクニヌシの仕事だ。

一説によれば、その多すぎる「業務」を手伝うために、八百万の神々が出雲にやってくるのだとか…

真偽はともかく、発想がなんとも微笑ましく愉快じゃないか!(笑)。

今度は出雲大社の本殿に少し触れよう。

「垣根」の中の一番奥に建つ「本殿」の高さは24メートル、「大社造」と呼ばれる日本最古の神社建築様式を現代に伝えている。

その特徴は切り妻、妻入りの構造で、ご神体は写真の九本の柱が田の字型に配置された正方形の間取りの中に鎮座している。

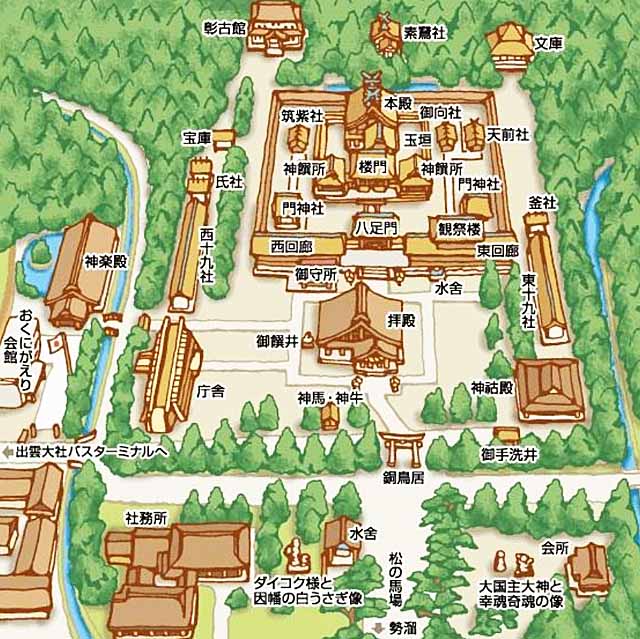

上のマップを見れば分かるが、「垣根」の中には「本殿」以外の社がいくつか建っているため、ドローンでも飛ばさないかぎり、実際には「本殿」の全容を確かめることはできない。

だが「天狗社」あたりからは、かろうじて垣根越しにその様子が伺える。

つまりここが、出雲大社・本殿のベストフォトスポットだ。

さて。「東十九社」を過ぎて垣根を左に曲がり、「本殿」の真裏まで来ると、ちょっと異質な雰囲気に包まれた古い社が現れる。

それがスサノオを祀る「素鵞社(そがのやしろ)」。

そして、ここに「稲佐の浜の砂」を使う場所がある。

言い伝えによると、稲佐の浜から持参した砂を、軒下の箱に納め、同量の砂を持ち帰って家の四方に巻くと「地固め」になるという。

それが転じて、運気があがると書かれたウェブサイトもあるようだが、確かに「そういう気になる」だけの霊気を感じる。

また「素鵞社」の裏にある「八雲山」は、本当の「出雲大社のご神体」とも呼ばれており、写真の巨岩がその結界とされる。

巨岩には亀裂があり、そこに触れると神様のパワーが伝わる。

と、まことしやかに書いたサイトの多いこと!(笑)。

出雲神話で「ヤマタノオロチ」を退治したスサノオには、いくつもの伝説が宿り、出雲周辺には「須我神社」や「熊野大社」といったスサノオを祭神とする神社も別に存在する。

オオクニヌシとの関係は、「記・紀」「出雲風土記」のいずれも異なっているため、定かではないが、いずれにしても出雲では「別格の神様」であることに違いはない。

さて、これが参拝の最後の行程になる。

本殿の西側にも小さな祭壇が用意されており、ここでも何人かが手を合わせていると思う。

その理由は、本殿に鎮座する「オオクニヌシ」が西を向いているからと云われている。つまり、ここが真正面になるわけだ。

ではなぜ、オオクニヌシは西を向いているのか…

よくあるのは、八百万の神が上陸する「稲佐の浜」がその方角にあるからという説だが、面白いのは「スサノオ」に背を向けることはできないからという話。

どちらかといえば、こっちのほうに説得力を感じる(笑)。

それから神楽殿にかかる大注連縄(おおしめなわ)を間近に見て、出雲大社をあとにする。

昭和の出雲大社では、この注連縄の裏にコインを投げ、みごと刺されば願いが適うと云われ、老いも若きも一度はチャレンジするのが普通だった。

それが最初に見せたモノクロの写真なのだが、現在は金属のネットが張られているため、絶対に刺さることはない(笑)。

あとはそのまま道なりに進むと、トイレのある出雲大社の無料駐車場に行き着くのだが、実はここからの道順が大事になる。

お勧めのルートは、駐車場に入口がある「野見宿禰神社(のみのすくねじんじゃ)」の境内を通る道だ。

このガイド通り進んできた人は、クルマのある神門通りに戻る最短経路に、上の駐車場にクルマを停めた人は、参道の入口「勢溜」に向かう道になる。

8.「神門通り」で一服して、名物「出雲そば」を食す

筆者のガイド通り出雲大社を参拝してきた人は、そろそろ座って一服したい頃だと思う(笑)。

「勢溜」の前にはスタバもあるが、せっかく出雲に来たからには「ご当地グルメ」を食して見てはどうだろう。

そのひとつは、出雲が発祥の地とされる「ぜんざい」だ。

ところで、「神門通り」周辺にある「出雲そば」の店は、11時開店というところが多い。

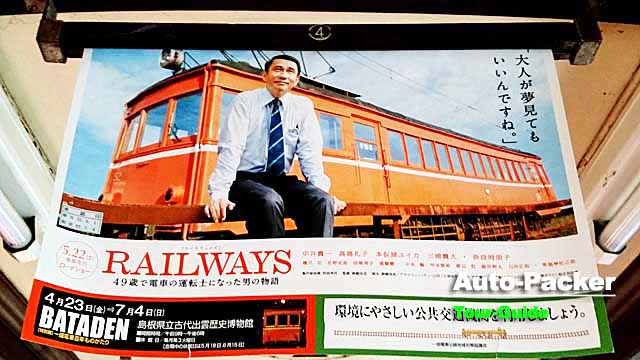

もちろん人気の「荒木屋」や「平和そば」に行きたい人は、開店15分前には現地に行って並ぶほうがいいのだが、時間がある人にお勧めの観光スポットが、写真の一畑電鉄「出雲大社前駅」だ。

ラストは長野の「戸隠そば」、岩手の「わんこそば」とともに「日本三大そば」に数えられる「出雲そば」の話で〆よう。

「出雲そば」は信州松本城から転封され、松江城主となった徳川家康の孫・松平直政が連れてきた、本場のそば職人によって広まっただけに、そのレベルは高く、基本的にどこでもうまい。

最後に。

ここまで読んでいただければ、冒頭で筆者が出雲大社を「縁結びのテーマパーク」と書いたことがご理解いただけたと思う。

ただそれは「日光東照宮」も同じ。

Ps

冒頭でも書いたが、筆者はもうひとつ「出雲大社のガイド」を用意している。

こちらは、史実に基づく大人向きの内容だが、興味があればこの記事の100倍は面白いと思う。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

詳しいのは島根だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!

大人がワクワクする島根の話を一挙公開!