御開帳は誰のためのもの?

まずは筆者同様「それほど仏教に熱心ではない方」のために…

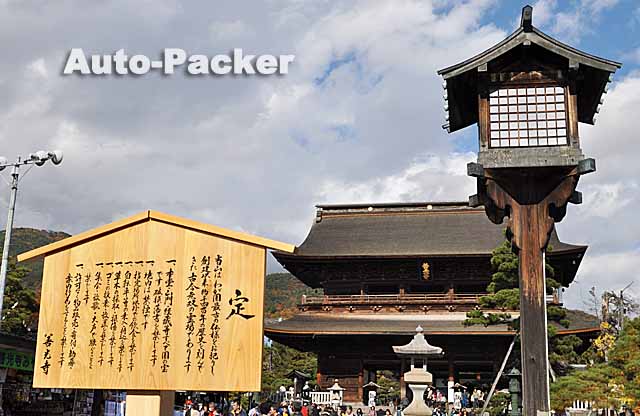

「開帳」とは、寺院で特定の日に厨子(仏像や経巻を納める両開きの扉のついた箱)の帳を開いて、普段は拝むことのできない大切な仏像を人々に公開することを云う。

善光寺の御本尊は、日本最古の仏様とされる「一光三尊阿弥陀如来」。絶対秘仏で、今まで誰も見たことがないという代物らしい。

そこでその身代わりとして、鎌倉時代に造られた前立本尊を7年に1度本堂に移し、一般の人がお参りできるように計らっている。

つまり正式名称は「善光寺前立本尊御開帳」だ。

しかし…

善光寺の絶対秘仏が、本当はショボくても、実在しなくても、誰にもその事実はわからない。

煩悩の才に恵まれた筆者は、真っ先にそこが疑いたくなる(笑)。

さらに御開帳の期間中は、1尺5寸角(45センチ角)、高さ33尺(10メートル余)の大回向柱が本堂前の参道に立てられる。

この大回向柱は、白布から五色の糸を経て、前立本尊中央の阿弥陀如来の右手に結ばれた金の糸とつながっている。

そのため参拝者が大回向柱に触れると、前立本尊に直接触れるのと同じ功徳が得られると云われてきた。

そんな遠回しな回向柱に触れるため、全国からたくさんの参拝者が訪れる。

ちなみに平成21年の御開帳時には、全国各地から673万人が訪れ、平成15年は628万人、平成9年は515万人、平成3年は約400万人と、回を重ねるごとに参拝者は増えている。

さらに関係者は、新幹線延伸と重なる今回は700万人越えを大いに期待しているようだ。

人が来れば、ご飯も食べるし、お土産も買う。

その経済効果を考えると、偉いのは今の人じゃなく「善光寺の御開帳」を考え出した昔の「仕掛け人」だ。土用のウナギを思いついた平賀源内に匹敵するほど、アタマの切れる存在だろう(笑)。

さらに付け加えると、善光寺はどこの宗派にも属していない。

だからこそ「熱心な仏教信者」と「気軽に何がしかの理由で仏様にすがりたい人達」の両方がやってくる…

まさに「周到で完璧な営業戦略」だとは思わないか!

かつて万民に無償の救済を提供してきた善光寺は、今悪い意味で京都の寺社の「錬金術」をしっかりマスターしている。

特に酷いのは山門の拝観だ。2階に上がっても本殿側は見ることができず、眺められるのは門前町だけ… それで500円は詐欺にも近い。

パンフレットに使われている御開帳の写真は、ここから撮影されたもので、他に俯瞰に近い構図が撮れる場所はない。ゆえに写真愛好家もココへ上がろうとするわけだが、モノの見事に期待は裏切られる。

お金を払ってこれしか撮れないなんて、信州そばの店に入って「どん兵衛」が出てきたくらいの衝撃だった(爆)。

戸隠・長野・松代 車中泊旅行ガイド

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集