【2023年2月更新】

車中泊旅行歴25年の歴史に精通するクルマ旅専門家がまとめた、黒田官兵衛ゆかりの中津城の歴史と見どころ及び、周辺の車中泊事情に関する記述です。

この記事は車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、日本全国で1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、「車中泊ならではの歴史旅」という観点から作成しています。

「中津城」は、軍師・官兵衛の知略が結集した名城

中津城 DATA

中津城

〒871-0050

大分県中津市二ノ丁本丸

☎0979-22-3651

参拝時間

9時~17時

入場料

大人400円

無料駐車場

1.中津公園駐車場(本丸前)

2.中津城第一駐車場(奥平神社)

「中津城」の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2014.01.23

2019.02.23

※「中津城」での現地調査は2019年2月が最新になります。

中津城の歴史・見どころ・車中泊ガイド

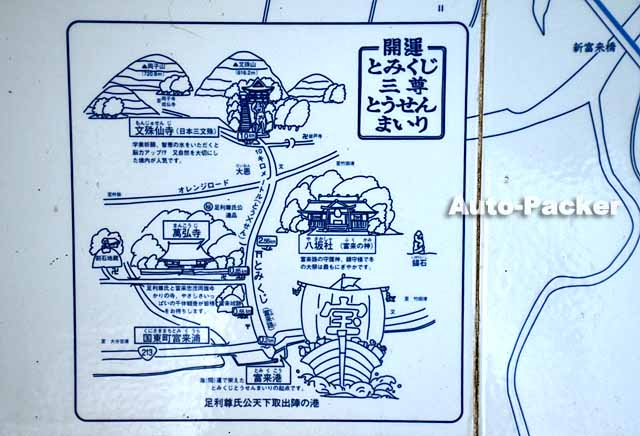

中津城のロケーション

福岡との県境に近く、国東半島を挟んでちょうど別府と対称になるあたりに位置する中津の町は、耶馬溪から流れ出て周防灘に注ぎ込む、山国川の河口に広がっている。

九州平定における功績が認められた官兵衛は、現在の福岡県北東部と大分県北部エリアにあたる、豊前国(ぶぜんのくに)の2/3に該当する6郡を拝領した。

当初は現在の福岡県行橋市(ゆくはしし)にある馬ヶ岳城に入ったが、翌年から中津城の着工を開始する。

理由は平定直後で不安要素の残る九州において、その支配を確実にするためには、水上交通の要所であり、情報伝達がスムーズに行える中津が最適とされたことにある。

完成した中津城は、高さ23メートル・5階5層の天守閣と、2階2層の櫓を有した堂々たる陣容で、堀には海水を引いており、今治城・高松城と並ぶ日本三大水城のひとつとされた。

さらに勘兵衛は、築城と同時に大坂の情報を船をリレーし、豊前まで伝えさせる仕組みも構築していた。

そのおかげで、3日後には城内で上方の様子を掌握していたというから驚きだ。

黒田官兵衛の才能は、戦略に戦術がピタッと合致している点に集約される。

例えば、籠城してなかなか敵が落ちないと見るや、近くの村を襲わせ、村民を生かしたまま城内へ匿わせるようにしむける。

そうすると城内の食い扶持が増え、兵糧が早く尽きていくことになる。

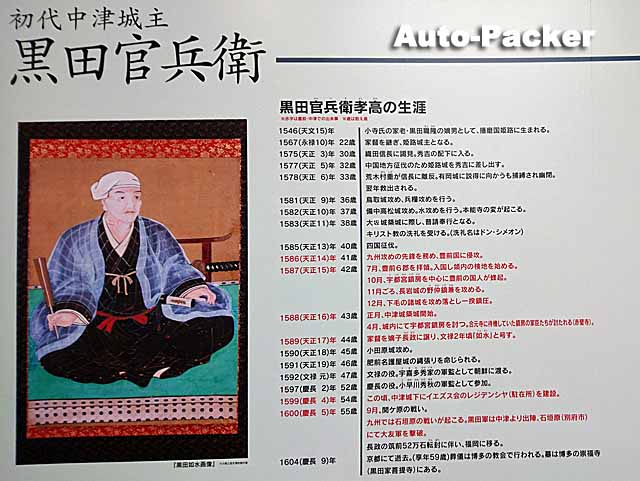

中津城の入口付近には、そんな官兵衛のプロフィールを教えてくれる「黒田官兵衛資料館」が今も残されている。

放映されているVTRと、展示パネル、パンフレットのいずれをとっても、官兵衛のどこが優れているかを、単純明快に表現できているのが素晴らしい。

しかも入場は無料。

大河ドラマ「軍師官兵衛」を見ていた人には、絶賛お勧めのスポットだ。

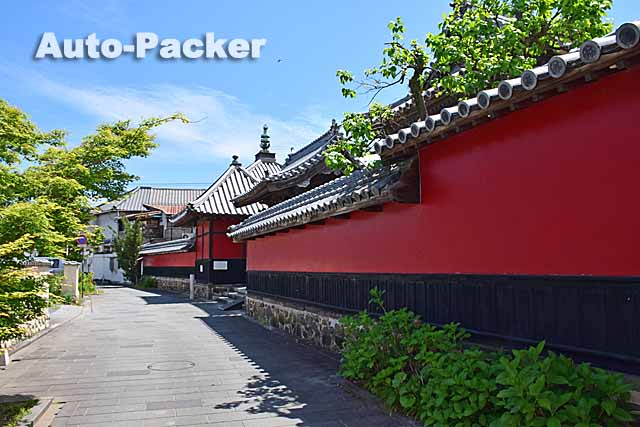

合元寺に残る赤壁の秘密

黒田家による豊前の統治は、けして順風満帆だったわけではない。

通称「赤壁寺」と呼ばれる合元寺の壁が、このように赤く塗られているのは、それにまつわる悲惨な歴史的事件が背後にある。

宇都宮鎮房(城井 鎮房<きい しげふさ>)

出典:月光山天徳寺

豊臣秀吉の九州統一によって、鎌倉時代から豊前を領有していた宇都宮鎮房は、一族の活躍で3万石から12万石の加増を受け、四国の今治へ転封を命じられるが、父祖伝来の地を守りたい鎮房はそれに応じようとせず、新たに豊前に入封してきた黒田家と武力衝突を引き起こす。

だが、官兵衛が熊本出陣中に留守を守っていた嫡男の長政は、その戦いで敗北を喫し、武力による制圧を断念。

長政が鎮房の13歳になる娘・鶴姫を嫁にし、宇都宮氏の旧領を安堵するという条件で和睦を提示し、鎮房もこれを了承した。

鶴姫と長政の婚姻は、築城工事中の中津城内で行なわることになり、1588年(天正16年)4月20日、長政は鎮房を婚姻の宴に招く。

長政に云われる通り、従臣たちを城下の合元寺に止め置き、小姓のみを伴って中津城に入った鎮房だが、城内の館で不意を襲われ、無念にも絶命する。

さらに従臣たちが待機していた合元寺にも刺客を送り込み、ことごとく斬り殺して殲滅を図った。

この時に合元寺の壁は返り血を浴びて真っ赤に染まり、その血痕は何度拭き取っても消えなかった。以来、合元寺の壁は赤く塗られることになったという。

中津城の見どころ

正確には黒田官兵衛が築城し、細川忠興が完成させたとされる中津城の見どころは、水城であることと、この断層のようになった石垣にあると云われている。

勘兵衛が築いた石垣はロゴのある右側だ。

左の石垣に見られるように、この時代はまだ自然石を使う「野面積み」が当り前だったにもかかわらず、驚いたことに官兵衛は、四角に加工された石を利用して石垣を築いている。

これらの石は、もともと7世紀の古代遺跡とされる「唐原(とうばる)山城」にあったものを転用しているそうだが、なぜその時代に、石が四角く整形できたかは未だに不明のままらしい。

解明できているのは、唐原山城が石垣で区画された神籠石式山城(こうごいししきやましろ)のひとつで、記紀にも記載がなく、遺構でしかその存在を確認できない謎の山城ということだけだ。

官兵衛がその歴史的価値に気づいていたかどうかは分からないが、築城の効率を求めて、古代の石垣を利用せざるを得なかった可能性はある。

合元寺の件を含めて、

豊前に来てからの官兵衛は、それまでの温厚で慈悲深い人物らしからぬ荒々しさを見せているが、それには肥後(熊本)における佐々成政の失政が影響しているようだ。

九州平定後、早急に閤検地を行おうとした成政は、それに反発する大規模一揆(肥後国衆一揆)にあい、自力での鎮圧に失敗する。その結果、領地没収のうえ切腹という悲惨な末路を迎えた。

なお黒田官兵衛については、プロフィールと主なゆかりの地を総まとめにした記事を用意しているので、興味のある人はぜひ。

江戸時代の中津城

さて、ここからは「After黒田家」の話。

中津城の築城から約10年後に、関ヶ原の合戦が勃発する。

黒田家は息子の長政が東軍について活躍し、現在の福岡に加増移封されたため、代わって細川忠興が入城する。

細川忠興は、あの明智光秀の娘・細川ガラシャの旦那様だ。

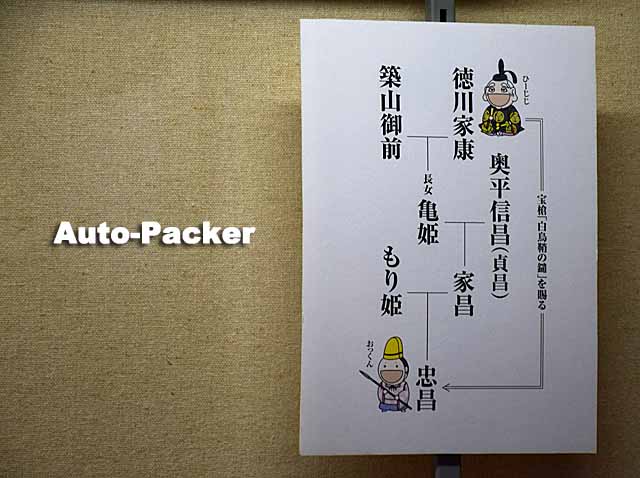

しかしその後、細川家は熊本城に転封され、小笠原家をはさんで、中津城主には徳川宗家と親戚関係にあたる、奥平家がおさまることになった。

奥平の名が知れ渡るきっかけとなったのは、織田・徳川連合軍が、武田軍を壊滅に追いやった「長篠の戦い」だ。

この激戦で、信長から最高武勲と讃えられたのが奥平家二代目の貞昌で、この時に「信」の一字を与えられ、以降、名を「信昌」と改名している。

その後、信昌は家康の長女・亀姫を妻に迎え、徳川幕府創設に貢献。奥平家は譜代の名門の地位を確固たるものにした。

そのため、城内には奥平家ゆかりの品々が数多く展示されている。

写真は、家康から直々に拝領した、奥平家の家宝「白鳥鞘の鑓(やり)」。

穂先は源氏の弓の名手で頼朝の叔父にあたる、源為朝が使用した鏃(やじり)と伝えられている。

もともとは徳川家の家宝だったが、家康の曾孫にあたる当時六歳の奥平忠昌が、駿府で床に伏せた家康に初めて謁見した際に、この槍を所望し拝領したという。

分かるよ、その気持。

誰でも孫は可愛いものだ(笑)。

中津城 アクセスマップ

中津・宇佐・国東半島 車中泊旅行ガイド

九州の特選史跡 車中泊旅行ガイド

詳しいのは大分だけじゃないんです。

詳しいのは大分だけじゃないんです。

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集  楽天市場の四国特産品 特集!

楽天市場の四国特産品 特集! 楽天市場の九州特産品 特集!1

楽天市場の九州特産品 特集!1「アラ還」からの車中泊

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

この記事がよく読まれています。