この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

「久能山東照宮」には、2つのアクセスルートがある。

久能山東照宮 ロープウェイ&マイカーアクセスガイド【目次】

久能山東照宮 創建のあらまし

標高216メートルの久能山山頂に建つ「久能山東照宮(くのうざんとうしょうぐう)」は、徳川幕府・2代将軍秀忠が造営した、徳川家康を祀る東照宮の元祖で、静岡で唯一の国宝建造物だ。

徳川家康は1616年4月17日、75歳の生涯を現在の静岡市にある駿府城で終えている。死因については様々な見解があるようだが、家康は亡くなる前に細かく遺言を残していた。

以下は、おおまかなその内容だ。

1.遺骸は久能山へ葬ること

2.葬式は江戸の大本山増上寺で行うこと

3.位牌は三河の大樹寺へ置くこと

4.1周忌経ったら小堂を建てて日光山へ勧請すること

全てが遺言通り行われたとすれば、家康の遺骸はここ「久能山東照宮」に埋葬され、のちに御霊が「日光東照宮」に移されたことになる。

さて。久能山の歴史は古く、推古天皇(592- 628年)の時代に久能忠仁が久能寺を建立し、奈良時代には行基を始めとする多くの名僧が往来し、隆盛を極めていたという。

その後、1568年(永禄11年)に駿府へ進出した武田信玄は、久能寺を平地に移し、この要害の地に久能城を築く。

だが、そのわずか7年後に勃発した「長篠の合戦」で、武田氏は織田・徳川連合軍に破れ、その7年後に滅亡する。

代わって駿河の統治者となったのが徳川家康で、久能城もその支配下となった。

晩年になって家康は、「久能城は駿府城の本丸」であると、家臣にその重要性を説いたといわれている。

なお家康と駿府の関係は、以下の記事に超詳しく記載している(笑)。

久能山東照宮の概要

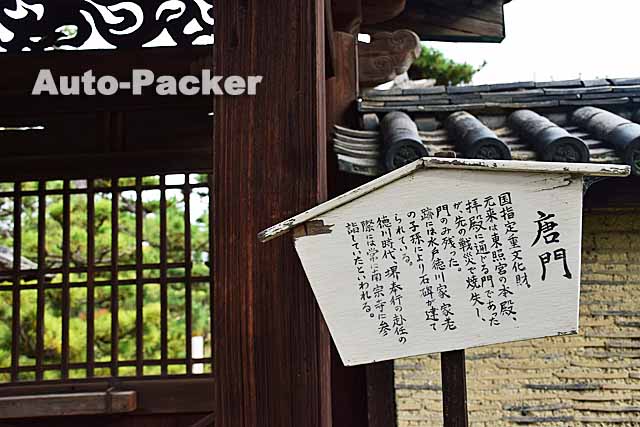

まずは「楼門」だが、くぐったすぐ下に徳川家康の手形があるので、見落とさすに行こう。

これを押した当時の家康は38歳。身長155センチ体重60キロだったと記されているが、思ったよりも小さい。

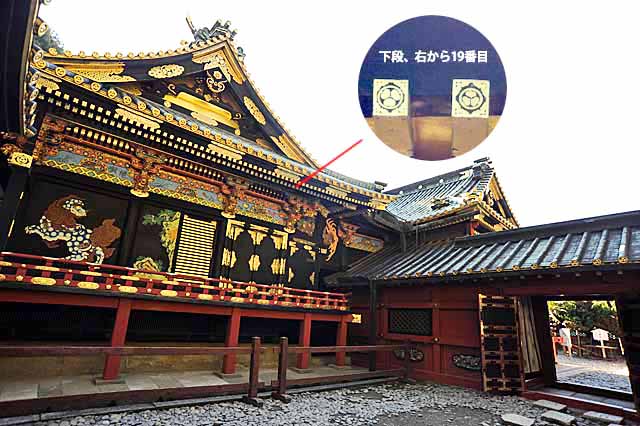

「久能山東照宮」一番の見どころは、「権現造」と呼ばれるこの社殿。

総漆塗・極彩色の建築は、江戸時代を代表する名工棟梁「中井大和守正清」が手がけたとされ、2010年には拝殿本殿石の間が国宝指定されている。

驚くべきは、400年前に彫られた彫刻がそのまま残っているということ。しかも漆の下には、歴代の職人の名前まで残されているという。

なお「久能山東照宮」では、江戸時代には20年に1度、明治時代以降は50年に1度、社殿をはじめとする建造物の漆塗り替えが行われており、近年では2006年(平成18年)に社殿の塗り替えが完了している。

また「久能山東照宮」では、中央に徳川家康、右手が豊臣秀吉、左手が織田信長と、戦国の三英傑が一緒に祀られている。

全国に東照宮はたくさんあるが、戦国の三英傑を同時に祀っているのは、ここだけだ。ちなみに日光東照宮は織田信長の代わりに、源頼朝が祀られている。

余談で面白いのは、社殿の側面に「逆さ葵」が隠されていること。

逆さにしているのは、「完成は崩壊のはじまり」という思想に基づくと云われているが、それは19年後に家光が大造営する「日光東照宮」にも受け継がれている。

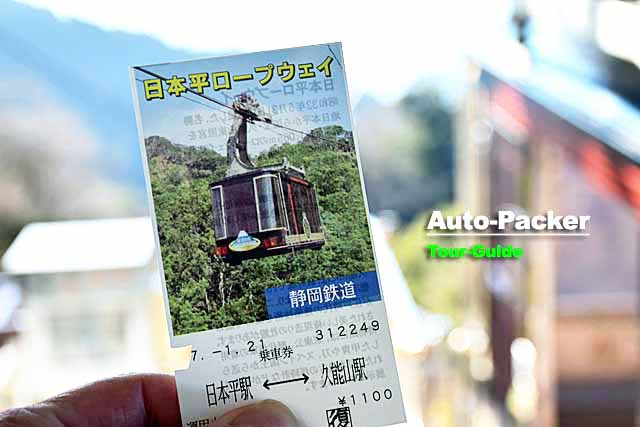

久能山東照宮へのアクセスガイド① 日本平ロープウェイ

「久能山東照宮」へは2つのアクセスルートがあるが、車道が通じていないため、マイカーで門前まで行くことはできない。

まず多少お金はかかるものの、しんどい思いをせずに済むのは、所要時間約5分の日本平ロープウェイを使うことだ。

日本平ロープウェイ オフィシャルサイト

料金

大人往復1,100円(片道600円)

運行時間

夏季(4/1~10/15) 9:10~17:00 9:30~17:15

冬季(10/16~3/31) 9:10~16:00 9:30~16:15

運転は通常10分間隔、15時からは15分間隔の運転になる。

久能山東照宮へのアクセスガイド② 表参道

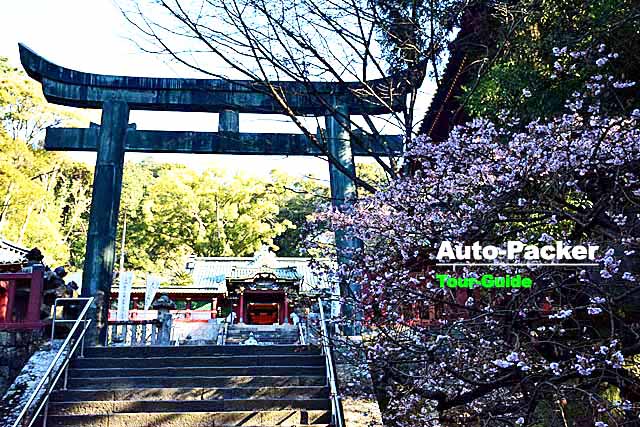

いっぽう、ロープウェイがなかった時代は、この海側から続く参道を歩いて登るしかなかった。

この先にある石段は17の曲がりがある1159段で、数字にちなんで「いちいちご苦労さん」と唱えながら登るらしい(笑)。

なだらかで比較的登りやすいと云うが、辿り着くには20~30分ほどかかるとのこと。

なお、石段にチャレンジする方は「ご利益商店街」にあるお土産屋さんの駐車場が利用できる。駐車料金は1日500円。

実は、もう少し離れた国道沿いの権現駐車場なら200円で済む。コストを優先するならこちらがお勧めだ。