「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊入門ガイド

この記事では、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、既に1000泊を超える車中泊旅行を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、四半世紀に及ぶ経験を元に、日本各地を車中泊でめぐるための「know-how」を紹介しています。

~ここから本編が始まります。~

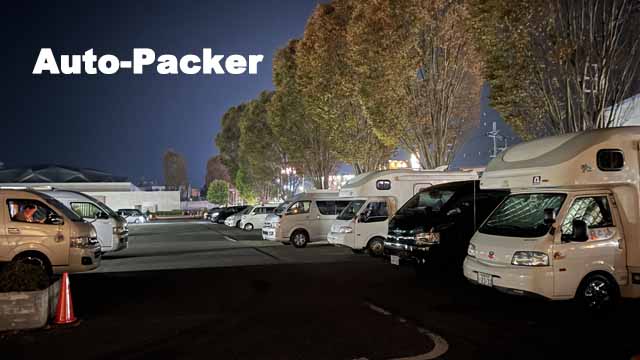

「道路利用者の休憩施設」を設置の公約に掲げて誕生した道の駅は、車中泊の旅の宿の”1丁目1番地”。

車中泊全体の禁止は公約違反ならびに、「差別」として憲法違反に抵触する可能性を秘めている。

プロローグ

「道の駅で車中泊はできるの?禁止なの?」と、話がこじれる大元の理由。

車中泊の生い立ち

現在の日本の車中泊には、2つの”流儀”がある。

現在の問題と解決策

求めたいのは、明確な車中泊の定義付けによる棲み分けと、「差別」を許さない世論

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集 プロローグ

「道の駅で車中泊はできるの?禁止なの?」と、話がこじれる大元の理由

「車中泊」でクルマ旅をしようとすれば、近頃はややもするとこの問題に出くわすわけだが(笑)、結論から云うと道の駅は、昔も今も「車中泊」を容認している。

ただ近頃は「車中泊」という言葉を使わず、「休憩」あるいは「仮眠」と云っているだけだ。

にもかかわらず、

禁止だどうだという話がいっこうになくならない、本当の理由を最初に説明しよう。

さすれば今後あなたが、この問題で悩む必要はなくなる。

残念なことに…

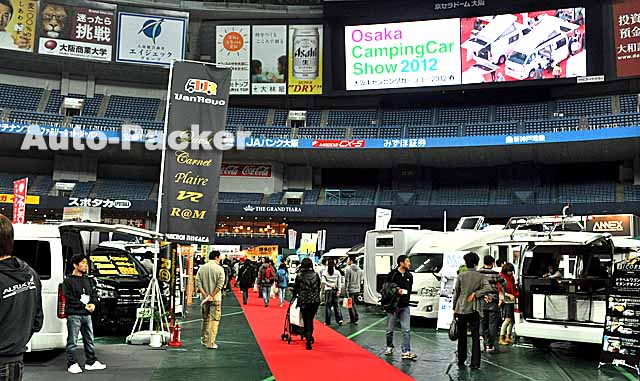

日本にはキャンピングカーのディーラーが作る団体はあっても、「車中泊協会」のような業界とユーザーを代表する組織が未だに存在しない。

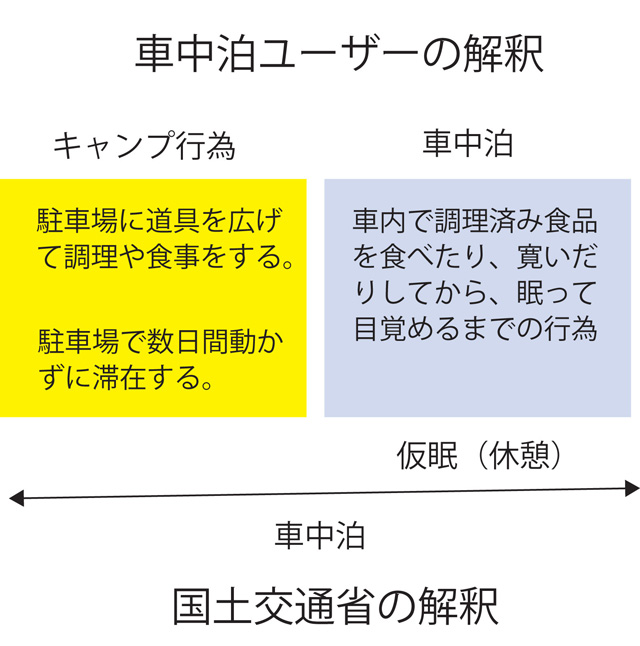

そのため国も道の駅も旅行者も、意識するしないに関わらず、それぞれが好き勝手に「車中泊」を定義づけている。

それが論争を生む大元の原因になっているわけだが、「車中泊」の生い立ちを辿ってみれば、何が正しいのかは一目瞭然だ。

車中泊の生い立ち

現在の日本の車中泊には、2つの”流儀”がある。

出典:イギリス・ウェールズの歴史

これは「フットボール」に例えるのが、一番わかり易いと思う。

ウィキペディアの説明によると

フットボール(英: football)は、程度の差はあるが、得点するために指定された相手陣地のゴールにボールを蹴り込む要素を含むチームスポーツの総称である。

つまり、「サッカー」も「ラグビー」もひとことで云うと「フットボール」になるわけだが、それぞれが明確に異なるルールと競技場を持っている。

「車中泊」にも同じことが云える。

話が長くなるので、うえの記事を要約して手短にまとめると、

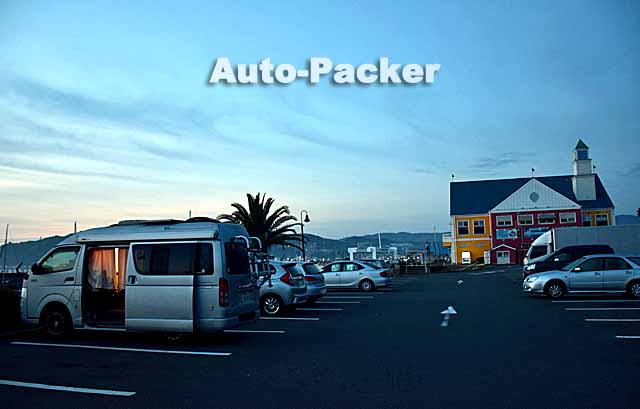

たとえば温泉めぐりのようなクルマ旅から派生してきた「トラベル系」の車中泊は、「サッカー」が足しか使わないのと同じように、キャンプ行為は行わない。

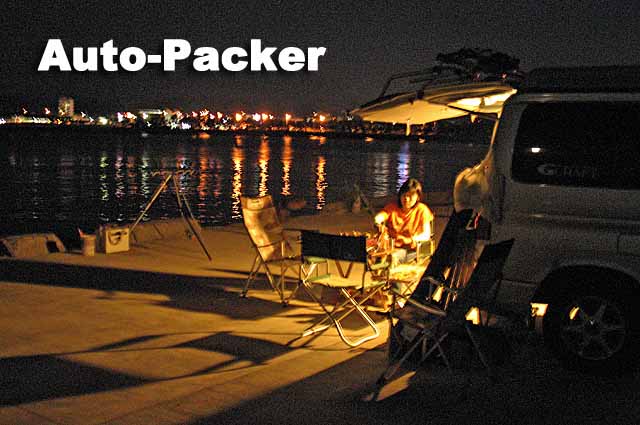

いっぽう釣り・カヌー・スキーといった、アウトドアやフィールドスポーツを楽しむための宿泊手段として親しまれてきた「アウトドア系」の車中泊は、ラグビーが手も使うように、キャンプ行為も行うわけだ。

ゆえに”ジャンルの違う車中泊”と考えれば、「トラベル系車中泊」は道路休憩施設、「アウトドア系車中泊」はキャンプ場と、誰もが迷うことなく利用できる施設を明確化できる。

残念ながら筆者にはそのチカラが足りないが、「トラベル系車中泊」と「アウトドア系車中泊」は、デキのいいコピーライターに依頼すれば、それなりの表現をきっと産み出してくれるに違いない。

現在の問題と解決策

求めたいのは、明確な車中泊の定義付けによる棲み分けと、「差別」を許さない世論

だが今の日本には、

サッカー競技場で、まだラグビーをしようとする人がいる。

ゆえに、誤った人たちを排除しようとするのは当然だ。

しかし道の駅では、「アウトドア系車中泊」だけが排除されるべきなのに、「トラベル系車中泊」を含む「車中泊」全体を排除しようとする流れになっているのが、今取り上げられるべき問題なのだ。

それは、前述した「車中泊の定義」がこの国にないことに起因するわけだが、いずれにしても今となっては、”意味の分からない”道の駅での「車中泊」に関する指針を発した国土交通省に責任があり、速やかに是正して正常化を図る必要があるのは、疑いようのない事実だろう。

その混乱を招いた、”道の駅での「車中泊」に関する指針”がこちら。

※以下は国土交通省公式サイトの転用

「道の駅」駐車場での車中泊は可能ですか?

「道の駅」は休憩施設であるため、駐車場など公共空間で宿泊目的の利用はご遠慮いただいています。

もちろん、「道の駅」は、ドライバーなど皆さんが交通事故防止のため24時間無料で利用できる休憩施設であるので、施設で仮眠していただくことはかまいません。

多くの人が指摘している通り、この指針には2つの大きな問題がある。

まず車中泊の旅人が引っかかっているのは「宿泊目的」という表現で、ここに「車中泊」が含まれるのかどうかが分からず、世間は揺れている。

実は、当初は「宿泊目的」が「車中泊」になっていた。

しかしそれを某Youtuberに指摘され、「車中泊」が「宿泊目的」に置き換えられた経緯がある。

そのYoutuberが云うには、「宿泊目的」とは”道の駅を宿として使うこと=道の駅のトイレや軒先で野宿すること”という意味で、車中泊は含まれないらしい(笑)。

確かにそういう人を見かけなくはない。

しかしそれはレアケースであって、こんな屁理屈染みた言葉遊びではなく、もっと誰にも「車中泊」は含まれないと分かる表現に修正する必要があるのは、誰の目にも明らかだ。

もうひとつは「仮眠」。

これはトラックドライバーを意識した表現だと思うが、普通「仮眠」は1~2時間程度の睡眠を指し、代表的なのが昼寝だ。

だが客観的に考えれば、特に深夜は「仮眠」で長距離運転するのは危険で、物理的にも難しい。

すなわち、夜間にトラックの運転手が休憩施設でとっている「睡眠」は、昔も今も「仮眠」ではなく「熟睡」で、なんと「熟睡」は「仮眠」の反対語になる。

一流大学卒の高学歴を持つエリートに、それが分からないはずがなかろうに…

要は『トラックと同じ”車内完結”の「トラベル系車中泊」は受け入れるが、”長期滞在”や”キャンプ行為”を伴う「アウトドア系車中泊」は禁止』と、云いたかったのだろうが、国土交通省では「車中泊」の範疇に両方を含めているため、そうは云えず、苦肉の策でこんなトンチンカンな表現になっただけのこと…

しかしその軽率な言い回しが、いま全国各地の「道の駅」で、利用者のみならず、そこで働くスタッフを含めた多くの人に迷惑をかけている。

しいてはマスコミも、この2つの言葉が引っかかって、「サービスエリア」や「道の駅」における”正しい「車中泊」”を取り上げられずにいる。

ここで、集英社オンラインの以下の記事に、実に興味深い国土交通省の見解が掲載されていたので、その部分を一部転用して紹介したい。

~以下、転用~

佐藤 「宿泊」と「休憩・仮眠」の違いは、どのように見極めるのでしょう? 何か定義はありますか? あと「車中泊」の定義もありますか?

国交 特に定義は設けておらず、外形的なもので判断するのは難しいというのが、率直なところでございます。ご利用される方々の判断次第なのです。休憩か宿泊かということですが、時間などの基準を設けて一律に分けるのも、難しいのかなと思っております。

佐藤 僕なんかは夜21時過ぎぐらいに入って、翌朝7時ぐらいに退出することが多いのですが、同じような過ごし方をしていても「これは宿泊だ」と思っていたらNGだし、「明日のための仮眠だ」と思っているならOKということになりますか?

国交 極論すると、そういうことになりますね。

佐藤 客観的な基準がないうえに、国土交通省さんの文言はわかりにくく、混乱を招いているようにも思うんです。車中泊、宿泊、仮眠・休憩という言葉について、個人の主観に頼るのではなく、定義をはっきりさせるご予定はないのですか?

国交 今のところ、ご覧いただいているQ&A以上に、具体的な定義をする予定はございません。いずれにしても、基本的には協力の呼びかけと言いますか、施設の設置趣旨をご理解いただき、ご協力いただくという形とさせていただいております。

ここまで

もはや「逃げ腰」を通り越して、「開き直り」というほかない。

いずれにしても…

「サービスエリア」も「道の駅」も、道路休憩施設としての役割上、深夜に真っ当な大型輸送トラックの利用を排除することはできない。

ということは、同様の使い方をしているクルマ旅の旅行者も排除はできない。

ともに交通事故防止のために夜を挟んで「車中泊」をしている、トラックとキャンピングカーを含む乗用車は、いったい何が違うのか?

クルマが違うだけで応対を変えるとなると、それは”肌の色が違うから”と云っているのと変わらない。

であれば、それは「区別」ではなく「差別」で、道の駅での車中泊禁止を主張することは「憲法違反」に抵触する。

日本国憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に おいて、差別されない。

とどのつまり…

”道の駅での車中泊はグレイ=差別発言”という世論が形成されれば、この問題には決着がつくし、つけられるだろう。

ゆえに国土交通省は口を閉ざしているわけで、やっぱりお役人は賢い。

ちゃんと逃げ道を確保してます(笑)。

最新版!車中泊の旅入門

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐...

「車中泊旅行者」のための”るるぶ”

北海道から九州まで、日本全国の車中泊による旅行情報を収録。

北海道から九州まで、日本全国の車中泊による旅行情報を収録。

この記事がよく読まれています。