【2023年4月更新】

車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、富山湾の覚えておきたいグルメとお土産に関する情報です。

「クルマ旅専門家」・稲垣朝則が、20年以上かけて味わってきた全国のソウルフード&ドリンクを、そのレシピと老舗・行列店を交えてご紹介します。

「天然のいけす」と呼ばれる富山湾の恵みと、独特の風土から生まれし逸品をご紹介。

富山湾の覚えておきたいグルメとお土産

富山湾で穫れる魚介が、格別においしいと云われる理由

この話にはふたつの答えがあり、ひとつはその恵まれた地形に起因している。

「富山」という地名は、1639年に前田家が加賀藩から分置した時に生まれたものだが、もしその当時に今のような海洋研究技術があり、富山湾の全貌が明らかになっていたなら、この地域は「富海」になっていたかもしれない。

すなわち富山県には、黒部峡谷と立山連峰がもたらす山の景観を楽しむ旅と、海鮮グルメに特化した旅の、両方を成り立たせるだけの懐の深さがある。

とはいえ、他に類を見ない際立った海鮮が味わえる場所は、極めて狭い場所に集中している。

富山湾は表層を流れる暖かい対馬暖流と、水深300メートル以下に溜まった冷たい深層水のおかげで、暖流系と冷水系の魚が生息できる構造を有している。

出典:富山県

しかも大陸棚が狭く、藍瓶(あいがめ)と呼ばれる16もの海底谷は、魚たちにの格好の住まいになっている。

さらに富山湾には、立山連峰から豊富な酸素と栄養分を運んだ水が途絶えることなく流れ込んでおり、それがプランクトンを育み、日本海に分布する約800種の魚のうち、実に半数以上の約500種が生息する「天然のいけす」を形成してきた。

もうひとつの答えは定置網漁業にある。

富山湾の定置網は漁港から20分以内の海に仕掛けられ、そこで漁獲された魚は、早朝に水揚げされてセリにかかり、ただちに出荷される。

つまり富山湾の「きときと」は単なる自然頼みではなく、それを生かした人々の努力のうえに立脚している。

富山のグルメな方言「きときと」

「きときと」は 新鮮な・生き生きした・採れたてといった、「活のいい状態」を表わす時に使われる富山の方言だ。

その「きときと」を店名にするこの寿司屋は、今では地元で知らない人はいないほどの盛況ぶりで、開店から並ばないと入れない日が大半のようだ。

また射水市新湊にも、同様に「きときと」を店名にした観光市場がある。

ちなみに「きときと」は、解釈によっては「そそられる」という意味も含んでいるらしく、感情が高まれば「きときと」から「きっときと」へ進化するという。

こちらでは丼や定食で富山湾の魚介類がいただけるので、文字通り大いにそそられていただきたい(笑)。

さて、ここからは食材と加工品、そしてお勧めの土産品の紹介になる。

生ホタルイカ

ホタルイカは3月になると、産卵のために大群で浅瀬に姿を現すことから、昔から富山県では春の風物詩として親しまれてきた。

だが傷みが早く、しかも養殖ができないため、生で食するには春の富山湾に足を運ぶしかない。

「道の駅 ウェブパークなめりかわ」まで行けば、刺身を食べることができるが、値段は観光地価格で驚くほど高い。

しかし最盛期には地元のスーパーに行けば安く簡単に手に入るので、できればそれを買って自前で食べるといいだろう。

なお、地元では刺し身より「しゃぶしゃぶ」で食べるというので、そのレシピを以下の記事で紹介している。

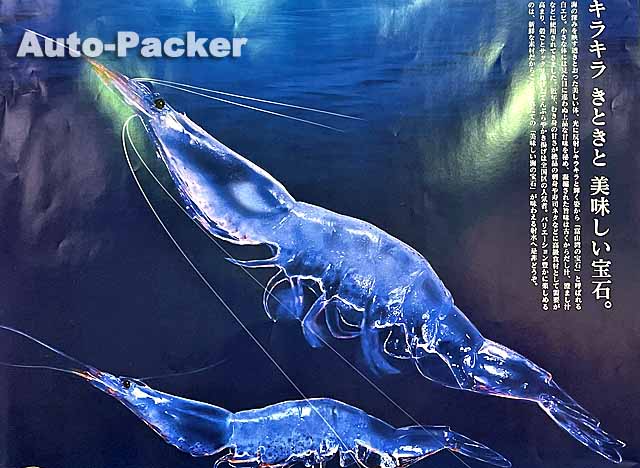

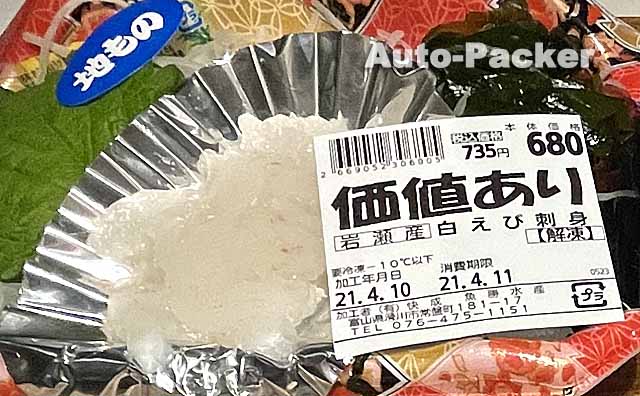

白えび

白エビは富山県以外ではあまり見かけることのない品種で、「ベッコウエビ」や「シラエビ」などとも呼ばれている。

白エビは生のままだと殻がむきにくく、今でもダシやかき揚げなどに使われることが多いようだが、殻ごとでも食べられる柔らかさで、カルシウムやカリウム・マグネシウムがしっかり摂取できることから、栄養食とも云われている。

ただ最近は冷凍技術が進み、お寿司や丼などにむき身も使われるようになった。

白えびは茹でると白くなり、ねっとりとした食感と濃厚な甘みが醸し出される。

とはいえ手間がかかることもあって、そこそこ高価。

スーパーで手に入ったこの日は、文字通りラッキーだったのかもしれない。

ちなみに白えびは、お菓子にもよく使われている。

この「白えびビーバー」は、現在NBAのレイカーズでプレーしている、八村塁選手のお気に入りとして紹介され、一躍有名になったスナック菓子だ。

一時期は売り切れ続出で手に入らなかったが、今はどこの道の駅でも売っている。

ただ「白えびビーバー」を買うなら、スーパーマーケットのほうが断然安い(笑)。

ひみ寒ブリ

能登半島の富山湾側にある氷見には、昔から「ひみ寒ブリ」という言葉がある。

「寒ブリ」は冬に捕れるブリの総称だが、ブリは初冬になると産卵のために、北海道から九州の五島列島付近まで南下するが、中間地点にあたる氷見近海を通る頃に、もっとも脂がのるという。

しかも氷見沖では、能登半島の出っ張りにぶつかって足止めされたブリが大漁に捕獲できることから、「寒ブリ漁の聖地」と呼ばれるようになった。

氷見の沿岸部に仕掛けられた定置網に迷い込んだブリは、船の上で氷水に入れる「沖締め」を施されて漁港へ運ばれる。

出世魚のブリは縁起物であることも重なり年末年始は高いが、3月になれば天然物でもこの値段で手に入る。

加えて現在は養殖も盛んで、大阪でもまったく珍しくなくなっているため、筆者はどうしても別のものに予算がまわる(笑)。

げんげ

「げんげ」は、かつては底曳き網を引き上げる際に、ゼラチン質の体が網に巻きつくことから厄介者扱いされ、漁師たちの間で「下の下(げのげ)」と呼ばれ、浜に投げ捨てられていた魚だ。

そんな「げんげ」が、「幻魚(げんげ)」と呼ばれるようになった理由は、これまで蔑まされてきたセラチン質のカラダに、今では美容には欠かせないコラーゲンがたっぷりと含まれているからというのだから、世の中は面白い(笑)。

見た目はグロテスクだが、「げんげ」の身には適度な脂がのっていて、味噌汁やおすましの具にして食べると意外にうまい。

また天婦羅や唐揚げにすると柔らかく、干物も炙ればお酒によくあう。

なお筆者は、この「げんげ」のすまし汁を「新湊きっときと市場」の中にあった「海鮮食堂」で食べたのだが、今はもうその店はなくなっている。

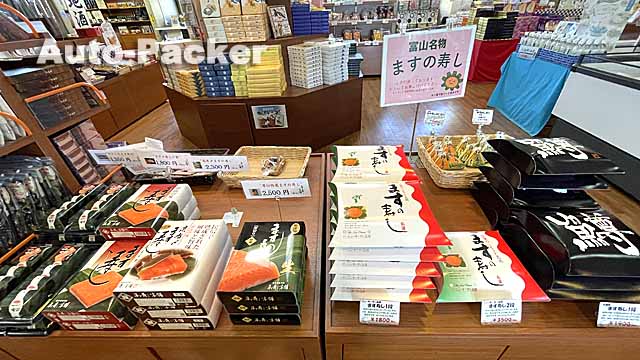

ますの寿し

神通川に遡上してきたサクラマスを使った押し寿司で、歴史は平安時代まで遡るが、現在の鱒寿司は江戸時代に徳川吉宗に献上されたものがルーツとされる、富山の伝統的なソウルフードだ。

木の「わっぱ」の底に放射上に笹を広げ、味付けされたサクラマスの切り身をその上に並べて作る「ますのすし」は、1912年から駅弁として製造していた業者のひとつだった「源(みなもと)」の商品名。

それが百貨店・スーパーマーケットなどで開かれる「駅弁大会」や「物産展」などで有名になり、いつしか鱒寿司の代名詞的な存在になったようだ。

なお、「ますのすし」には一段ものと二段重ねの2種類がある。

元来「源」では、神通川に遡上してきたサクラマスを使用していたが、現在では遡上するサクラマスが少なくなったため、別の川に遡上してくるサクラマスを使用しており、他の製造業者の中には外国産の鱒を使用しているところもあるようだ。

ちなみに試しに自分が食べるなら、こういう少量の商品もある。

黒作り

黒作りは、スルメイカの塩辛にイカ墨を入れたもので、イカの甘味に墨の深いコクが加わり、なんともまろやかな味がする。

聞けばイカ墨には塩辛独特の臭みを和らげる効果があり、「塩辛は苦手」といわれる方にも食べやすいという。

またイカ墨には、古くから防腐効果や薬効があることが知られており、近年は癌に効果があるといわれるリゾチームを含み、免疫細胞を活性化させ、美容と老化防止の効果があることも分かり、健康食品としても注目されている。

なお文献には、加賀藩主が参勤交代の際に将軍家に献上した記録も残されており、江戸時代には既に名産品として、広くその名を知られていたようで、北前船とも無関係ではなかったようだ。

細工かまぼこ

魚そのものがうまい富山湾だけに、かまぼこが美味しいのは筋の通った話だが、名物と呼ばれる理由はそれだけではない。

富山県では祝いごとはもとより、なんとバレンタインデーにチョコの代わりに「かまぼこ」を贈るというのもあるらしい(笑)。

出典:富山ジャストナウ

さらに富山では、すり身を昆布で巻いた「昆布巻きかまぼこ」がポピュラーで、「かまぼこ板」は使わない。

そこには、江戸時代に栄えた北前船の影響で、昆布が豊富に手に入った富山独自の事情がある。

考えてみれば、かまぼこに昆布を使うのなら、どこを切って食べても昆布の味が行き渡るよう、渦巻き状に仕上げるのは理に適った話だ。

富山では、ぜひお土産屋の「かまぼこコーナー」にご注目を(笑)。

驚くほどの種類があって面白い!

富山ブラック

ルーツは、1955年頃に富山大空襲の復興事業に従事していた肉体労働者の塩分補給食として、当時はまだ屋台を引いていた、後の「大喜」の店主が給仕した、濃い醤油味のラーメンとされる。

後に屋号は転売され、別の事業者が「西町大喜」の店名で多店舗展開したことで巷に広がり、今では富山の「ご当地ラーメン」として定着している。

ただ提供される店舗が大幅に増えた現在も、シェアにおいては多数派の地位を得るには至っていないとのことで、むしろインパクトの強い観光客向きのラーメンと捉えたほうが、実勢には近そうだ。

筆者が試しに食べた中では、「道の駅 氷見」の「麺屋いく蔵」の富山ブラックは”激塩辛”で、薄味に慣れた関西人には荷が重かった(笑)。

だが、「道の駅 メルヘンおやべ」の食堂で食べた富山ブラックは、ほどよい塩梅で完食できた。

ちなみに、”もっともうまい!”と感じたのは、アルペンルートの室堂にある「みくりが池温泉」の富山ブラックだった。

塩辛さがビールに合うのかも(笑)。

いずれにしても…

富山県人のラーメン通が挙げる名店で食しているわけではないので、地元の人からすれば「語るに及ばず」で、それほど参考にはならないかもしれない。

ただ筆者の脳は、まだ「富山ブラック」に”そこまで入れ込め”とは、指示してこないようだ(笑)。

なお現在は、寿がきや・日清・明星食品等から、それぞれ富山ブラックを再現したカップ麺およびチルド麺が発売されている。

またお土産品として、道の駅やサービスエリアでもよく見かける。

ただ味は総じてかなり塩辛く、塩分が気になる中高年以上の世代にはお勧めしない。

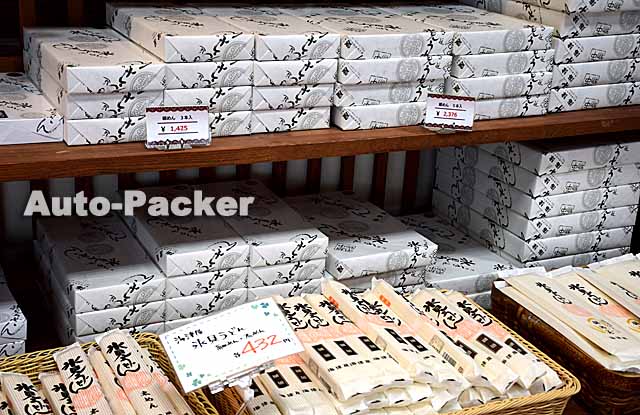

氷見うどん

関西のうどんは、「讃岐うどん」に代表される「手打ち」が当たり前。

しかし、讃岐を除く日本のうどんの名産地は、秋田の稲庭・群馬の水沢・長崎の五島、そして富山の氷見と、そのどこもが「手延べ」でうどんを作っている。

関西では「手延べ」といえば「そうめん」を思い起こすが、氷見うどんはまさに「揖保乃糸」や「三輪素麺」のような、ツルツルした喉越しと芯を感じるコシの強さに、食べごたえが加味された逸品だ。

富山の麺類では「富山ブラック」のほうが知名度は高いと思うが、前述したように塩分が濃すぎて、中高年にはお勧めできない。

むしろ「うどんは讃岐が一番」と思っている人にほど、氷見うどんは意外性が高く、逆に喜ばれるかもしれない。

満寿泉

“まんじゅせん”と読み間違えてしまいそうな「ますいずみ」は、ホタルイカでお馴染みの滑川市にほど近い、富山市岩瀬町にある「桝田酒造店」の銘柄で、富山を代表する地酒だ。

日本有数の米どころである富山県は、北アルプスの良質な水に恵まれた、昔から日本酒づくりの盛んな土地で、今でも約20の酒蔵が互いに伝統の技を競いあっている。

その富山の地酒では、他にも「勝駒」や「立山」が有名だが、「満寿泉」はサッカー元日本代表の中田英寿がプロデュースした「キットカットの日本酒味」に参画するなど、斬新なチャレンジで業界人からの評価も高い。

「満寿泉」は吟醸酒が有名で、能登杜氏四天王の一人と称される三盃幸一氏が醸す酒は、薫りと旨みが溶けあう”きれいな味わい”という表現がぴったりだ。

にもかかわらず、肩肘を張るわけではなく、ほとんどのスーパーマーケットで入手できるのが嬉しいね!

富山県 車中泊旅行ガイド

詳しいのは富山県だけじゃなんです。

詳しいのは富山県だけじゃなんです。

「アラ還」からの車中泊

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。