【2022年12月更新】

車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、鎌倉に残る3つの幕府跡に関する情報です。

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の中のひとつです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

「修善寺」は、鎌倉幕府のお家騒動の舞台。

2022年の大河ドラマは、三谷幸喜の脚本による鎌倉幕府の2代目執権「北条義時」が主人公の「鎌倉殿の13人」。

ストーリーは鎌倉時代初期の源頼朝亡き後の権力闘争だけに、修善寺抜きには語れないのだが、時間の都合もあり、ドラマではほとんど触れられなかった。

ということで、こちらの記事でフォローしておこう。

伊豆の修善寺に残る鎌倉幕府ゆかりの地【目次】

伊豆は北条家の故郷

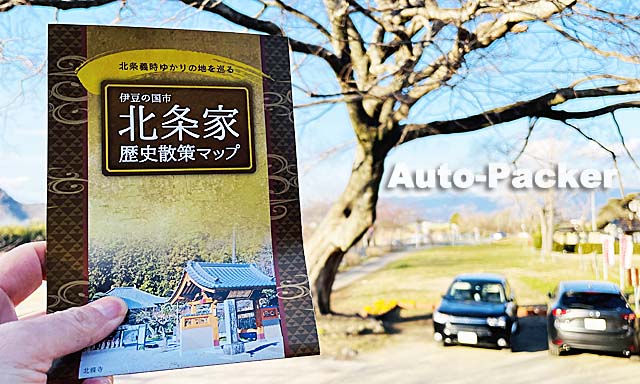

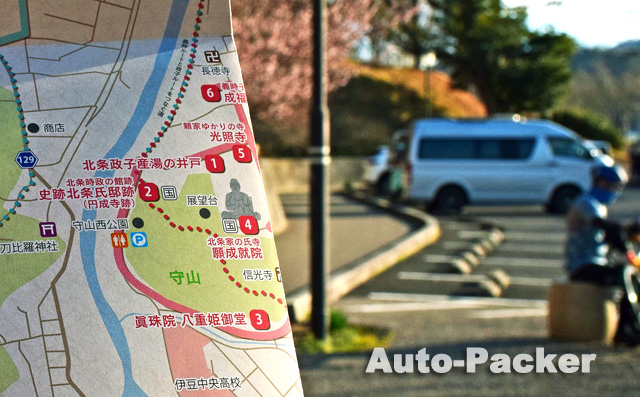

ご承知の方も多いと思うが、鎌倉幕府が誕生するまで、北条家の館は修善寺から10キロほど北の守山(現在の伊豆の国市)にあった。

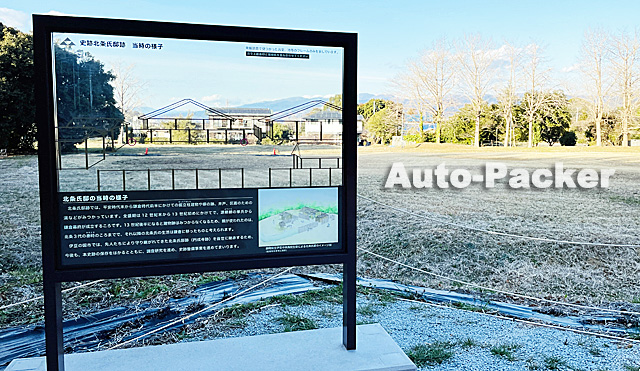

写真は伊豆の国市が史跡整備の計画を進めている、国指定史跡北条氏邸跡(円成寺跡)だが、本格的な整備は数年先となるため、暫定的な園路と解説板が整備されているものの、史跡は非公開となっている。

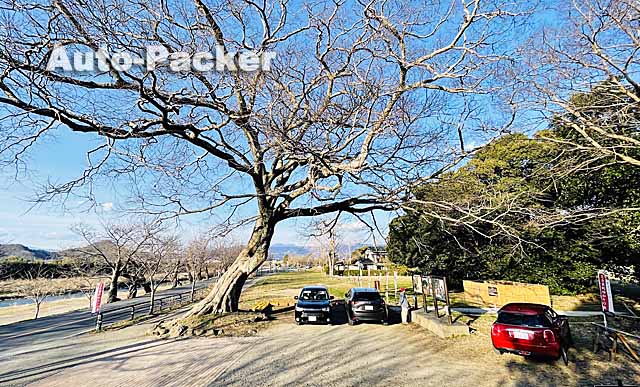

大河ドラマの放送が終われば、行く人も少なくなると思うが、北条氏邸跡の前には駐車場があり5.6台ほど駐められる。

ただすぐ近くの「守山西公園」にも17台が駐められる無料駐車場があるので、そこから歩いて行くほうが確実だ。

その北条氏邸跡から約2キロ、クルマなら5分ほどのところに「蛭ヶ小島」がある。

源頼朝は、1147年(久安3年)に清和天皇を先祖とする河内源氏の源義朝の三男として、尾張国熱田(現在の名古屋市熱田区)に生まれたが、13歳の時に義朝が平治の乱を起こし、平清盛に敗れたことで人生が変わった。

本来なら処刑になるところだったが、清盛の温情により伊豆国の「蛭ヶ小島」へと流されることになる。

その頼朝の監視役を任されたのが、板東平氏出身で、伊豆の北条に土着していた地方官吏の北条時政で、その娘がやがて頼朝と恋に落ちる北条政子だ。

出典:NHK

時は流れて

1181年に平清盛が没すると、都での平家の政権に陰りが見え始める。

そこで北条時政は平家を見限り、政子と源氏の嫡流である頼朝の結婚を認め、逆に家臣として、息子たちとともに二人をもり立てて行く道を選択する。

その後は周知の通り。

頼朝は伊豆で平氏打倒の兵を挙げたが、石橋山の戦いに破れ、東京湾を渡って房総半島に一時退避したものの、そこで新たな援軍を得て、先祖にあたる八幡太郎ゆかりの地である鎌倉を奪回し、関東の制圧に成功する。

そして木曽義仲や源義経らとともに平氏を打倒し、1192年(建久3年)に後鳥羽天皇から征夷大将軍を拝命し、鎌倉に念願の幕府を開いた。

鎌倉幕府のお家騒動

そんな経緯があり、伊豆は頼朝や北条氏にとって、縁起のいい場所だったはずだが、

修禅寺は頼朝が、自らの異母弟で義経の異母兄にあたる範頼(のりより)を謀反の容疑で幽閉し、義経と同じく死に追いやる因縁深い場所となる。

ことの発端は、1193年(建久4年)に勃発した曾我兄弟の仇討ちにある。

その際に鎌倉の政子の元へ、「頼朝が討たれた」との誤報が入るのだが、嘆く政子に対し、範頼は「後にはそれがしが控えておりまする」と述べた。

この発言が頼朝に謀反の疑いを招いたというのだが、従兄弟の木曽義仲に始まり、異母兄弟の義経そして範頼と、こう次々に身内の武将を排してしまったのでは、本当に頼りになる家臣がいなくなるのは当然だ。

それゆえ範頼の追放は、鎌倉幕府を北条一族のものにしたい「政子の陰謀」だとする説の拠り所にもなっている。

いっぽう大河ドラマでは、源氏と北条一族の力を削ぎたい、比企能員(よしかず)の企てのような描かれ方をしていた。

壇ノ浦の戦いでは、義経とともに大きな貢献を果たした範頼だけに、何とも気の毒でしかたがない。

しかし修善寺における「鎌倉幕府のお家騒動」は、これだけでは収まらなかった。

源頼朝は、1199年1月に53歳の若さで急死する。

きっかけは落馬のようだが、直接的な死因には脳梗塞や糖尿病など諸説あり、真相はわからない。

だが頼朝の急死が、鎌倉幕府に「激震」を招いたことに間違いはない。

頼朝亡き後の鎌倉幕府は、源頼朝と北条政子の嫡男である18歳の頼家が、第2代征夷大将軍となって引き継ぎ、43歳で出家して尼御台所となった政子が、頼家の後見人となる。

しかしその3ヶ月後には、頼家と御家人の意向が合わなくなり、北条氏ら御家人による「十三人の合議制」が敷かれ、頼家は政治の舞台から外された。

その先は、ここで書くと長くなりすぎるので、以下の記事を御覧いただきたい。

結論から云うと

北条家の血を引きながら、乳母夫(めのと)であり、妻の実家でもある比企(ひき)氏を後ろ盾にしようとした頼家は、両者による権力闘争の板挟みとなり、比企氏を滅亡に追い込んだ北条一族によって、修禅寺に幽閉される。

しかし、そこで再び反旗を翻す動きを見せたため、北条氏の手兵によって入浴中に襲撃を受け、享年23歳で最期を遂げた。

修善寺に残る北条政子ゆかりの地

北条家存続、そして鎌倉幕府安定のためとはいえ、追い詰められていく息子を助けてやることができなかった政子の、母親らしい一面を伝える古い建物が、修善寺には残されている。

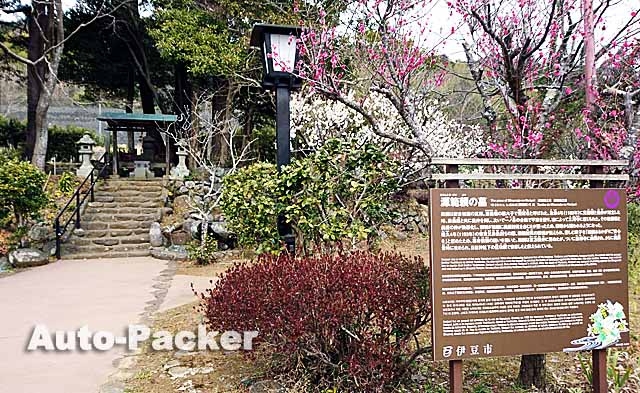

指月殿は、運命とはいえ、わが子を死に追いやってしまった北条政子が、頼家の冥福を祈って寄進した経堂で、伊豆最古の木造建築物といわれている。

堂内中央には珍しい禅宋式の丈六釈迦如来座像が安置されているが、本来はなにも持たない釈迦像が、右手にハスの花を持っているのが特徴だという。

また頼家は、その指月殿の左手にある墓に眠っている。

修善寺 車中泊旅行ガイド

中伊豆 車中泊旅行ガイド

伊豆半島 車中泊旅行ガイド

詳しいのは修善寺だけじゃないんです。

詳しいのは修善寺だけじゃないんです。

「アラ還」からの車中泊

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。