車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、2023年10月現在の松阪城の見どころと車中泊に関する情報です。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊歴史旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」がまとめた、「一度は訪ねてみたい日本の歴史舞台」を車中泊で旅するためのガイドです。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

~ここから本編が始まります。~

松坂城のキーワードは、「蒲生氏郷」「御城番屋敷」「本居宣長」。

松坂城 DATA

〒515-0073

松阪市殿町

☎0598-23-7771

(松阪駅観光情報センター)

見学無料

駐車場は松阪市駐車場を利用

松坂城の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2014.09.27

※「松阪城」での現地調査は2014年9月が最終で、この記事は友人知人から得た情報及び、ネット上で確認できた情報を加筆し、2023年10月に更新しています。

松阪城【目次】

出典:日野町商工会

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

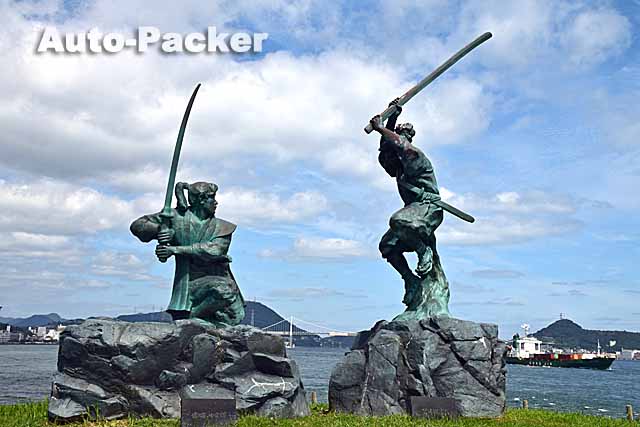

築城の名手「蒲生氏郷」

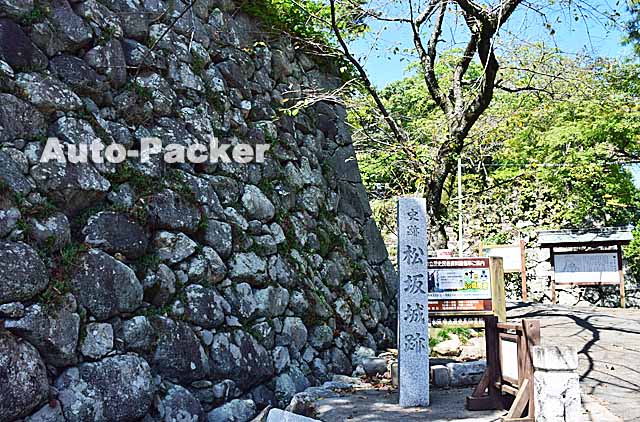

1588年(天正16年)に松坂城を築いたのは、安土桃山時代に織田信長と豊臣秀吉から高い評価を受け、後に「戊辰戦争」の舞台となる「鶴ヶ城」こと、会津若松城主となる蒲生氏郷(がもううじさと)だ。

築城の名手とも呼ばれた氏郷は、安土城の築城にも携わっており、出身地である近江の最先端石垣技術集団・穴太衆を使って、安土城とよく似た縄張りや構造を持つ城をこの地に築いた。

築城当時の松坂城は、天守を持ち、総延長2キロに及ぶ堀と、みごとな穴太積みの石垣に守られた本格的な城郭で、氏郷は築城と同時に城下町を整備し、軍事・経済の要所となる町の整備を行っている。

岐阜や安土で信長の町づくりを見ていた氏郷は、城下町の経済発展を図るために楽市楽座を推進し、日野や伊勢大湊から有力な商人を誘致した。

それが江戸時代に、三井家、長谷川家、小津家などが活躍し、「豪商のまち」と呼ばれる礎になったとされている。

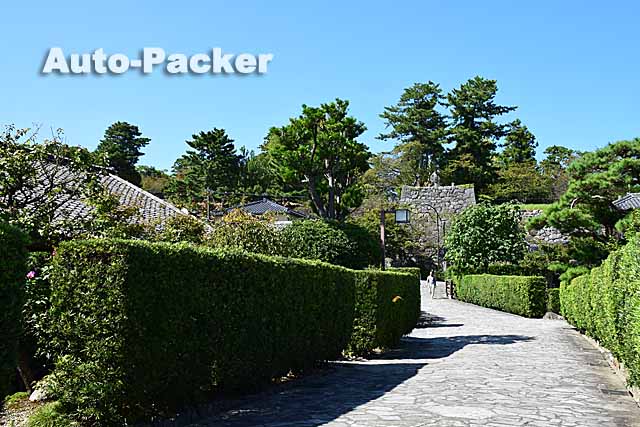

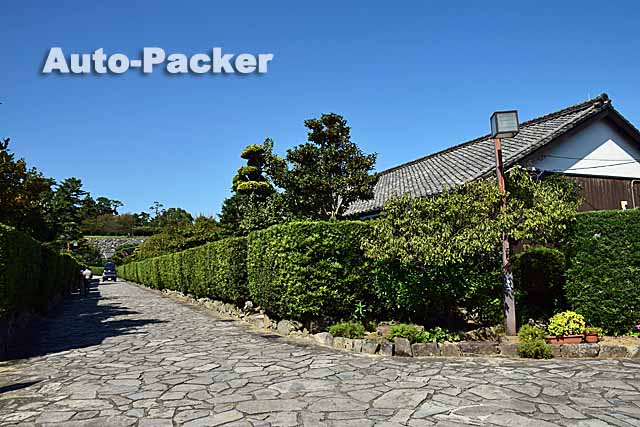

一番の見どころは松坂城跡の「御城番屋敷」

現存する一番の見どころは、この「御城番屋敷」だ。

江戸時代に入ると、松坂城は御三家・紀州藩に組み入れられるが、城内には様々な出先機関が置かれ、紀州藩士がここに家族とともに「転勤」してきたという。

「御城番」とは文字通り”お城の警護”がお役目で、早い話、ここは当時のガードマンたちの社宅になっていた。

新政府に変わり、「御城番屋敷」は払下げとなって子孫達が買い取ったが、それが借家として現在も使われ、実際に人が住んで生活しているのには驚いた。

現在は東棟に10戸、西棟に9戸が残っており、松阪市はこのうち1戸を借り受けて復元整備し、一般公開している。

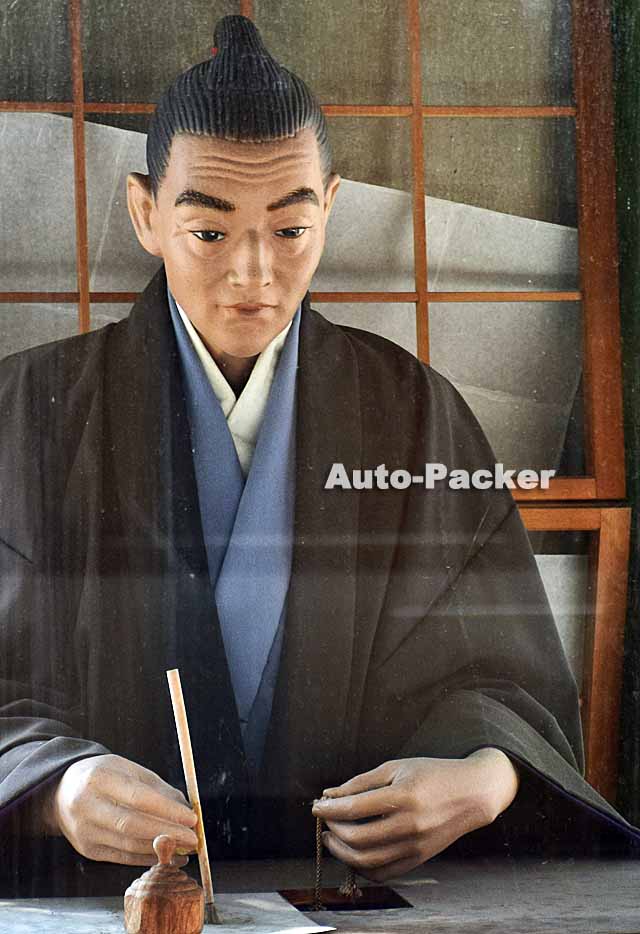

本居宣長

最後は、松坂が輩出した国学者「本居宣長」のお話。

本居宣長は松坂の豪商・小津家の次男だが、商売に関心がなく、医師になるため京都に遊学する。

医書を読むために漢学を学んだことから、日本の古典に強い関心を抱くようになり、28歳で松坂に帰郷後、医業のかたわらで「源氏物語」や「古事記」を研究し、地元で数多くの著作を発表した。

とりわけ有名なのは、古事記に訓読を施して注釈をつけた「古事記伝」で、44巻を35年の歳月をかけて完成させている。

その功績から、荷田春満、賀茂真淵、平田篤胤とともに「国学の四大人」のひとりと呼ばれるようになった。

宣長が12歳から72歳で亡くなるまで暮らした「本居宣長旧宅」は、保存のため1909年(明治42年)に松坂城跡の現在地に移築され、本居宣長記念館に管理されている。

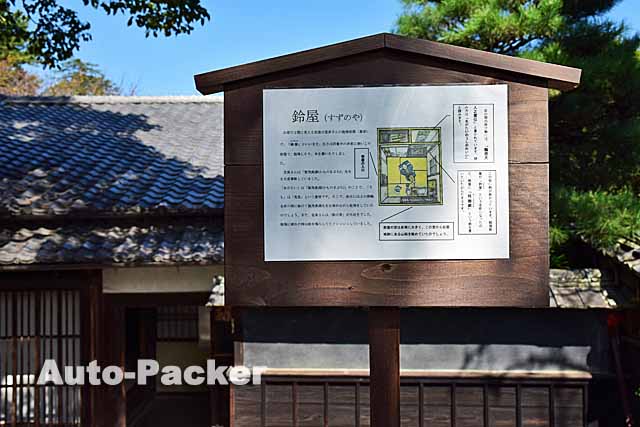

鈴のコレクターとしても有名だった宣長が、自ら「鈴屋」と名付けた二階の書斎は外部からのみ見学できる。

なお、2017年3月1日 にリニューアルオープンした本居宣長記念館では、自筆稿本類や遺品、自画像などを公開している。

本居宣長記念館 公式サイト

松坂城の駐車場事情とアクセスマップ

松坂城には専用の駐車場はないが、隣接する「松阪市駐車場」は松坂城の表門まで徒歩約3分と近く、駐車料金も無料だ。また休日は市役所の駐車場が無料開放される。

以下のマップは「松阪市駐車場」になる。

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐...

伊勢神宮 車中泊参拝ガイド

※記事はすべて外部リンクではなく、オリジナルの書き下ろしです。

伊勢志摩 車中泊旅行ガイド

詳しいのは松阪だけじゃなんです。

詳しいのは松阪だけじゃなんです。

「アラ還」からの車中泊

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。

自分たちの世代にマッチする、車中泊の旅を愉しみたい貴方へ。