この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、現地取材を元に「車中泊旅行における宿泊場所としての好適性」という観点から作成しています。

※ただし取材から時間が経過し、当時と状況が異なる場合がありますことをご容赦ください。

「道の駅 のとじま」は、島のほぼ「どまんなか」に作られた能登島の観光拠点

道の駅 のと千里浜【目次】

「道の駅 のとじま」のロケーション

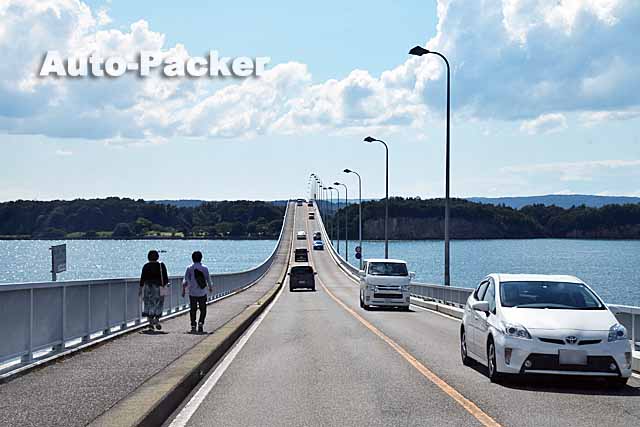

能登島は石川県の七尾湾に浮かぶ1周72キロの大きな島で、現在は和倉温泉に通じる「能登島大橋」と、能登空港方面に出られる「ツインブリッジ のと (中能登農道橋)」の、2本の橋で能登半島と結ばれている。

今の若い人には信じられないかもしれないが、この「能登島大橋」は筆者が子供たちとともに能登半島に来ていた時代は「有料」だった。

もっと云うと、1982年(昭和57年)までは、わずか1キロほどしかないこの距離を渡るのに、フェリーを使うしかなかった。

「能登島大橋」の完成後、島には「のとじま水族館」「能登島ガラス美術館」「家族旅行村」などの施設が作られ、リゾート開発が進む。

とはいえ、当時の「能登島大橋」の通行料金は往復で1500円ほど。

大阪から能登まで来ても、さすがにこの高価な橋をそう何度も渡る気にはなれなかったのだが(笑)、結果的には県内外からの観光客が増え、橋の償却は約16年で完了している。

「ツインブリッジ のと 」の愛称で親しまれる、全長620メートルの「中能登農道橋」ができたのは、「能登島大橋」が無料開放された翌年のこと。

つまり能登島が現在のアクセスを手に入れたのは、つい最近の1999年以降の話で、「ツインブリッジ のと 」とほぼ同時にオープンした「道の駅のとじま」は、いずれの橋からも同じくらいの距離にある。

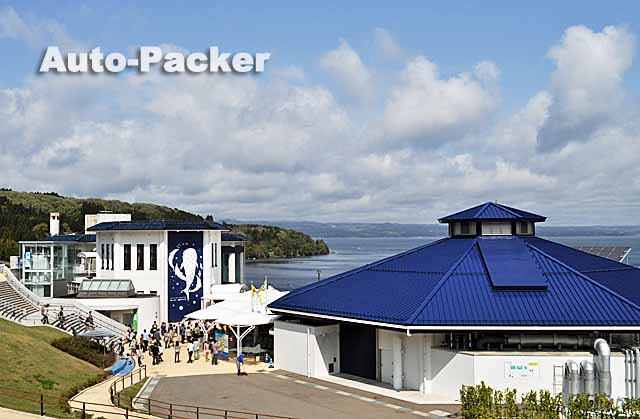

なお「道の駅 のとじま」は、小高い丘のうえに建つ広大な「能登島ガラス美術館」と隣接しているが、中には入ったことがないので、詳細は公式サイトで確認を。

「道の駅 のとじま」の施設

まず「道の駅 のとじま」には、2つの広い駐車場がある。

こちらが上のマップのB駐車場。

立地上「能登島ガラス美術館」の臨時駐車場を兼ねていると思われるが、トイレがあって普通車専用、加えて夜間閉鎖の表示も見当たらないため、ゆったりと車中泊したい人にはこちらのほうが適している。

駅舎前のA駐車場。利便性はいいが、ハイシーズンは満車かもしれない。

時間に余裕がある人にお勧めなのが、駅舎(交流市場)の奥にある「ガラス工房」。

本格的な施設ながら、1000円程度でガラス製品づくりの体験ができるファミリー向けのコースが複数用意されている。

不思議なことに、道の駅のホームページにはまったく紹介がなく、それとは別にオリジナルのサイトがあるので、詳細はそちらでご覧あれ。

なお「ガラス工房」横の広々とした芝生広場には、小型犬でも安心できるよう、大型・中型犬とフェンスが別れたドッグランができている。

ただし1頭1日500円(税込)の有料だ。

さて。公式サイトを見れば分かる通り、「道の駅 のとじま」は物販飲食にかなりの力を注いでいる。

もちろん、オリジナル以外にも人気のご当地アイテムは外さない。

その中でとりわけ盛況を呈していたのが、1階の奥にある「大漁屋」。

けして安いとは思えないが、プレゼンはうまい。

それに1階という立地が何より大きい。

2階が本来のフードコート。高価な能登牛に力を入れているが、リーズナブルなラーメンやうどんも食べられる。

だが、「大漁屋」とは好対照なくらい「がら空き」だ。

その横に設けられた休憩スペースは、いかにも「空いた場所に、余ったテーブルと椅子をおいてやった」みたいな(笑)。

さすがにこれはちょっとお粗末。

道の駅の「本音」が垣間見えるこういう場所を、年季が入った旅行者というのは見落とさない。

能登島のような競争相手のいない場所なら、2階に「大漁屋」を持ってきても客は来る。そうすれば、バリアフリーの1階に、ご年配でも利用しやすい休憩スペースが作れることくらい、売り場を見ればアルバイトの娘でも気がつくことだ。

ちなみに可燃物のゴミ箱も、2016年5月に訪ねた時には置かれていたが、2020年9月の取材時には見当たらなかった。撤廃されてなければいいのだが…

「道の駅 のとじま」の車中泊好適度

道の駅のとじま オフィシャルサイト

「道の駅 のとじま」の最寄りの温泉&周辺買物施設

ひょっこり温泉 島の湯

約4キロ・クルマで5分

☎0767-84-0033

大人550円

9時30分~21時30分(最終受付20時50分)・毎月最終金曜定休

コンビニ

「ファミリーマート 七尾能登島店」まで約3キロ。

スーパーマーケット

能登島にはなく、「能登島大橋」を渡った約12.5キロ先の「どんたくタント店」が最寄りになる。