この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

「蟻の熊野詣」の原点は、極楽浄土への転生

熊野詣のルーツ【目次】

皇族・貴族・武将の動機は、現実への「厭世感」

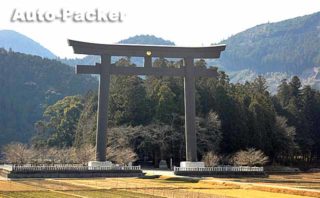

伝承によると、熊野本宮の地に神様が祀られたのは、およそ2000年前の第10代崇神天皇の世といわれている。

ただ、後世に「蟻の熊野詣」と呼ばれた信仰行脚のムーブメントは、大河ドラマ「平清盛」で、その絶大なる権力が描かれた白河院によってもたらされた。

白河院は若き日の苦節を乗り越え、院政後に平家を重用することで藤原摂関家を失脚させ、大きく時代を変えた人物だが、その9回にも及ぶ熊野御幸の背景には、動乱の中で私欲がうごめく現実への「厭世感」があったようだ。

それが鳥羽上皇の21回、後白河上皇の34回、後鳥羽上皇の28回という熊野行幸に引き継がれ、やがて浄土信仰の広がりのもとで、武士や庶民へと波及した。

ちなみに、この時代の極楽浄土を現世に現した遺構が、今も東北に残されている。

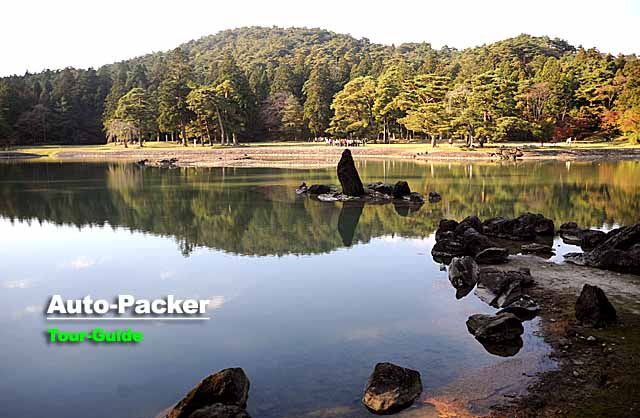

それがこちらの毛越寺。

2011年に、「平泉の文化遺産」として世界文化遺産に登録された構成要素のひとつで、ここもまた藤原清衡の戦にまみれた厭世感から生まれたという。

いっぽう室町時代以降は、上皇や貴族に代わって武士や庶民の参詣が盛んになる。

背景にはそれまでの浄土信仰にかわって、上流階級の間で「悟りの開き」をよしとする禅宗の広まりがあったようだ。

熊野が世界遺産に登録された理由

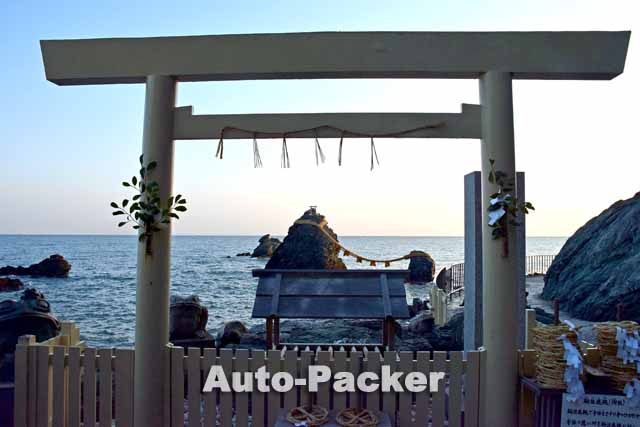

熊野本宮大社の主神は、「老若男女・貴賎・浄不浄」を問わずに信仰を受け入れてくれるとされた、家都美御子大神(けつみこのおおかみ)。

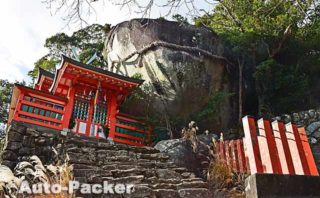

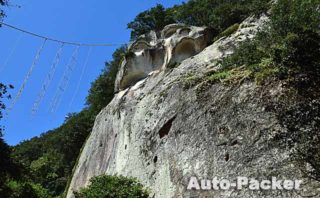

人々は生きながら浄土に生まれ変わることを目指して、熊野古道を歩いたといわれている。

歴史が好きな人は、この時点でピン!ときたはずだ。

熊野本宮大社は神様を祀る「神社」であるにもかかわらず、訪れる人々はそこに仏教の教えに記された「極楽浄土」への転生を祈りにやってくる。

すなわち、「蟻の熊野詣」の影には「神仏習合」が存在する。

江戸時代の庶民の動機は、観光旅行

さて。

江戸時代に入ると、紀州藩主徳川頼宣が熊野三山の復興に力を入れたことで、「蟻の熊野詣」はその最盛期を迎える。

熊野信仰の御利益を説く、小栗判官を題材とした説教本「をぐり」が出版されたり、浄瑠璃として演じられたりしたのもこの頃だが、戦のないこの時代になると、熊野詣は「現代人のそれ」にずいぶん近づく。

江戸時代の庶民にとって、どのような人の願いも受け入れてくれる熊野は、伊勢と同じく一生に一度は参りたいところと云われ、伊勢参りの機会を得た人々は、京都・大坂を見物して帰る人も多かった一方で、さらなる大願成就のため、熊野や西国三十三所観音霊場巡礼に向かうことも少なくなかったという。

まさしくそれは「観光旅行」。

伊勢や熊野を訪れる大半の人にとって、「お参り」は主たる目的ではなくなっていった。

それを象徴しているのが、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」だろう。

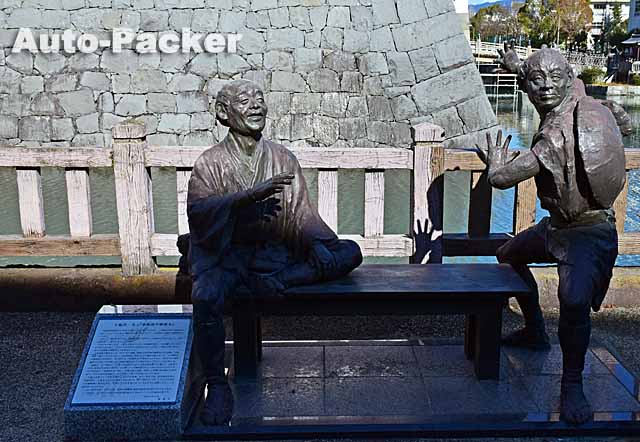

東海道中膝栗毛

伊勢詣を思い立った主人公の弥次郎兵衛と喜多八の2人が、数々の失敗や滑稽を繰り返しながら、東海道を江戸から京都、大坂へと旅する様子を、狂言や小咄を交えながら、当時の口語で描き表した江戸時代後期の国民文学。

東海道や伊勢詣での旅を経験した当時の多くの庶民や武士が、この本にその思い出を重ね合わせただけでなく、その旅に憧れる人々からも大きな共感を呼んだという。

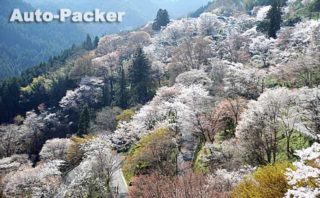

熊野古道 車中泊旅行ガイド

紀伊半島全域に及ぶ、日本を代表する広大なる世界遺産の愉しみ方をご紹介。この世界遺産なくして、紀伊半島は語れない。

※記事はすべて外部リンクではなく、オリジナルの書き下ろしです。

詳しいのは熊野古道だけじゃなんです。

詳しいのは熊野古道だけじゃなんです。

この記事がよく読まれています。