車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家が、京都伏見と天下人の豊臣秀吉・徳川家康との関わりを詳しく紹介しています。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

~ここから本編が始まります。~

城下町から宿場町、港町、そして酒づくりの町へと変遷を遂げた伏見の町

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

必要なものが勢揃い! 楽天市場の「車中泊グッズ」大特集

鎌倉時代から「織田信長」の天下統一までの京都

京都「洛南」にスポットを当てたこの記事の本論は、「豊臣秀吉」と「徳川家康」によって京都の町に「平安京」遷都以来とも云える”大改革”がもたらされた、桃山時代から江戸時代初期の話になる。

ただ歴史は「連続性」を無視すると分かりづらくなるので、最初にそこに至る間の日本の「中世(鎌倉時代・南北朝時代・室町時代・戦国時代・安土桃山時代)」の京都についても簡単に触れておこう。

なお「洛南」が舞台となる奈良から京都へ都が遷都されるところから、院政と平氏政権に至るまでの「平安時代」の話は、以下に詳しくまとめている。

京都(日本)の中世 ダイジェスト

この期間の「洛南」は、政権からほとんど無視されていたような場所で、一部の寺社仏閣を除けば、過去の栄華とは縁遠い日陰の時代を迎えていた。

1192年(1185年)

鎌倉幕府開設

1221年

承久の乱

※後鳥羽上皇とその近臣たちが鎌倉幕府に挙兵し、敗北した事件

1333年

鎌倉幕府滅亡

1336年

南北朝に分裂

1338年

室町幕府開設

1392年

南北朝の統一

1467年~1477年

応仁の乱

1573年

室町幕府滅亡

1582年

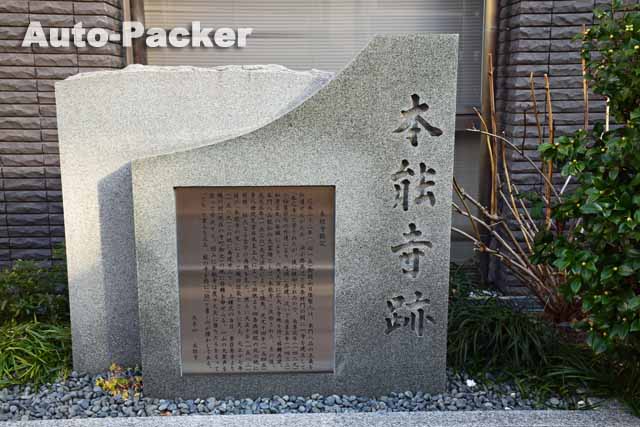

本能寺の変

「豊臣秀吉進出」の始まりは「天王山の合戦」

ご存知の通り「本能寺の変」は、主君の「織田信長」を家臣の「明智光秀」が、京都の「本能寺」で襲撃して自刃に追い込んだ、日本史上に残る衝撃のクーデターだが、この一件によりその後の歴史は思いも寄らなかった方向へと流れ、”時代の寵児”となったのが「豊臣秀吉」だ。

1582年、主君の仇を打つべく、岡山県の「備中高松城」から大坂まで、”中国大返し”と呼ばれる高速移動を果たした「羽柴秀吉」は、京都の南の玄関にあたる山崎の地で、「明智光秀」の軍勢を打ち破り、「織田信長」の後継者となる糸口を掴む。

それは「天王山の合戦」と呼ばれているが、実は戦いの舞台は淀の河原だった。

勝利した「秀吉」は翌年この地に「山崎城」を築き、1585年に「大坂城」が完成するまでの本拠地にしている。

その背景には、「信長」亡き後の織田家の行く末を決める「清洲会議」で、「秀吉」の居城だった長浜城が「柴田勝家」に配分され、持城が姫路城のみになっていたことがある。

いずれは織田家古老で「信長」の妹「お市の方」を正室とする「勝家」と、雌雄を決する時がくることを想定していた「秀吉」は、京都に近く、小谷城に匹敵する難攻不落の山城の候補地を物色するなかで、天王山に落ち着いたと推察されている。

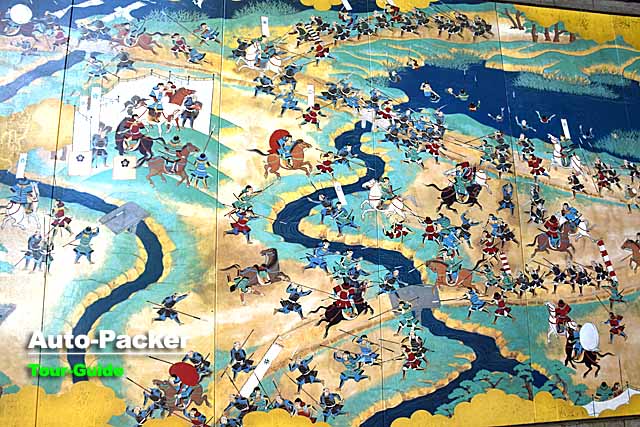

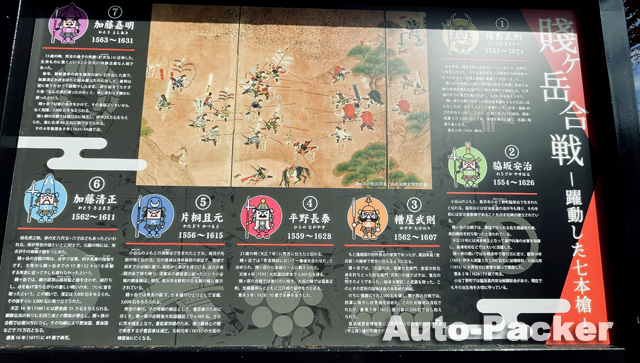

もっとも「秀吉」は、その後すぐに長浜城を奪回し、1583年に勃発した「賤ヶ岳の戦い」で「柴田勝家」を下して、名実ともに「織田信長」の後継者の地位を盤石のものにしてしまう。

いずれにしても「秀吉」は、この時期に「洛南」の水運に恵まれた地域性を深く認識したに違いない。

また後年に、淀に城を築いたのは誰もがよく知る話。ここなら労せずとも、愛しの「茶々」にすぐ会いに行ける(笑)。

あまり知られていない

「秀吉」による京都市内の大改造

少し話は逸れるが、

「豊臣秀吉」が事実上の天下統一を果たし、本格的な”上洛”を果たしたのは、関白職についたの1585年。

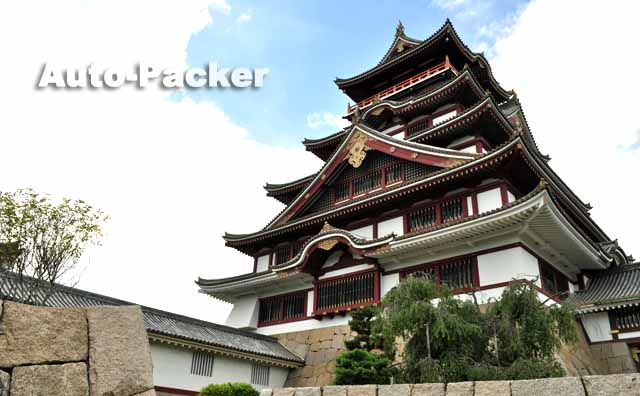

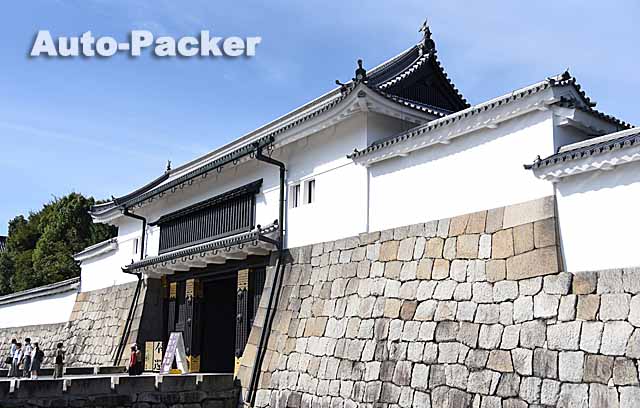

「秀吉」は「伏見城」を築城するより前の1587年に、現在の「二条城」が建つあたりに、関白の政務を行うための邸宅として「聚楽第(じゅらくだい・じゅらくてい)を造営し、長らく続いた戦乱で荒れ果てた京都の町の大改修を行っている。

その典型例が、京都の「総構」にあたる「御土居(おどい)」だろう。

土塁と堀からなり、 土塁の上には竹が植わっていたとされる「御土居」は、京都の周囲をぐるりと囲こむ防御施設であるとともに、防災施設としての役割を果たし、洛中の範囲を示すものでもあった。

その全長は、南北に約8.5キロメートル、東西に約3.5キロメートルを囲む、総延長約24キロメートルに及ぶ大規模なもので、「豊臣大坂城」が約8キロメートル、「江戸城」でも約11キロメートルだったことに比べると、ずば抜けた大きさであったことがよく分かる。

なお「聚楽第」は、養子にして関白職を継がせた「豊臣秀次」の居所となったが、「秀次」が謀反の罪で切腹後、秀吉自らが破却してしまった。

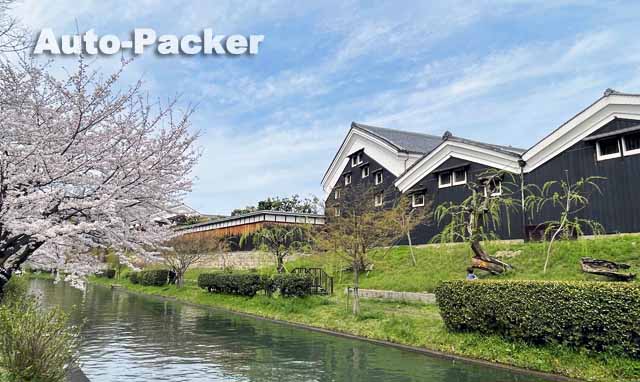

城下町となった伏見は、大規模な水運開発で大都市へと発展

「秀吉」が伏見に築城と城下町の整備を始めるのはそれからだが、”「秀吉」がなぜ伏見に築城したか”から始まり、”「家康」がそれを引き継ぎ、最後はどうなったか”という話は、ここに記すには長すぎる。

ゆえに、それは以下の記事に詳しくまとめておいた。

この記事で大事なのは、「伏見城」築城に伴って行われた伏見の町づくりのほうだ。

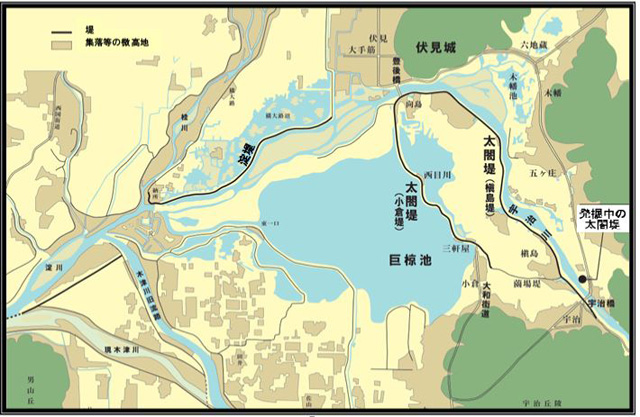

出典:伏見観光協会

京都における「秀吉」最大の功績は、付近の地形を永遠に変えてしまうほどの大規模な治水工事をやらかしたことにある。

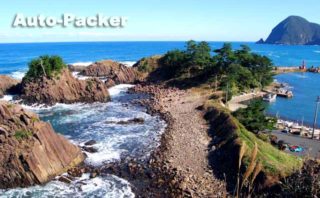

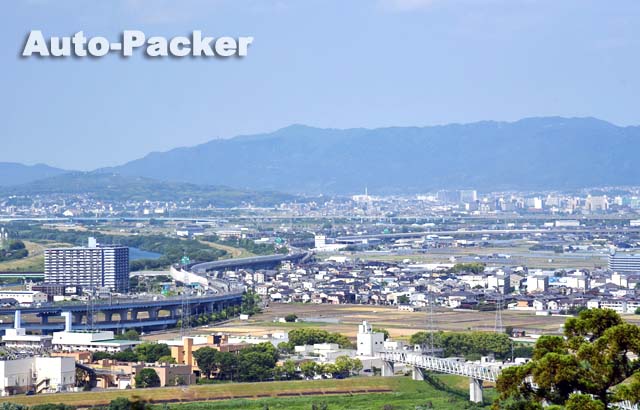

当時の伏見には巨大な「巨椋池(おぐらいけ)」が存在し、そこに流入する宇治川が上流の琵琶湖と通じ、巨椋池から下流には淀川が大坂へと通じていた。

出典:宇治市

そこで「秀吉」は「巨椋池」内の島々を結んで「槇島堤(まきしまつつみ)」と呼ばれる堤防を築き、「宇治川」を「巨椋池」から分離して、伏見の町に引き寄せるという大胆不敵な手を打つ。

これにより、琵琶湖からやってきた船は自動的に伏見の城下に導かれ、京都へ運び込まれる物資は、伏見城内で荷下ろしせざるを得なくなる。

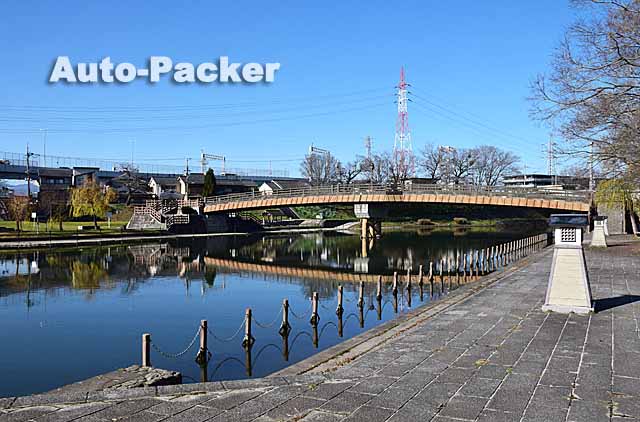

さらに続けて「宇治川」と「濠川」を結ぶ場所に「伏見港」を整備し、より町の奥深くまで物資が運べる体制を築き上げた。

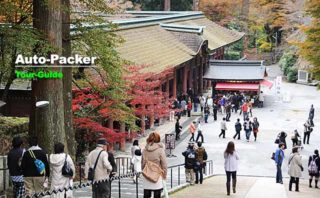

さすがに今は荷物を積んだ舟を見ることはないが、代わりに観光客が乗る十石舟と三十石船が行き来している。

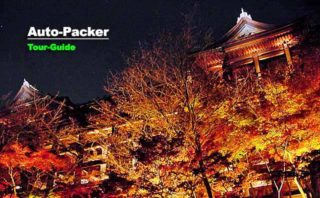

特に桜の季節の伏見は美しい。

ちなみに「巨椋池」は昭和になって干拓され、現在は農地になっており、往時の面影はまったく残されていない。

さて。

天下人の絶大なる富と権力は、「人・モノ・金」をこの町に呼び込み、伏見は人口6万人を誇る一大都市へと発展した。

伏見で酒が作られるようになった理由も、水が良かったことよりもむしろ、「飲む人が増えたこと」の方が大きいようだ。

天下人の秀吉が、聚楽第があった京のど真ん中から、南の外れの「リゾート地」みたいな伏見に来るとなれば、当然山ほどいる家臣団もついてくる。

気の荒い武士の飲み物といえば、酒と相場は決まっている!(笑)。

醍醐の花見

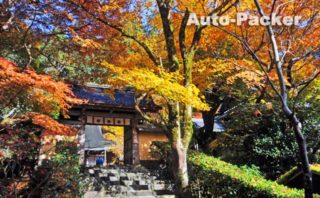

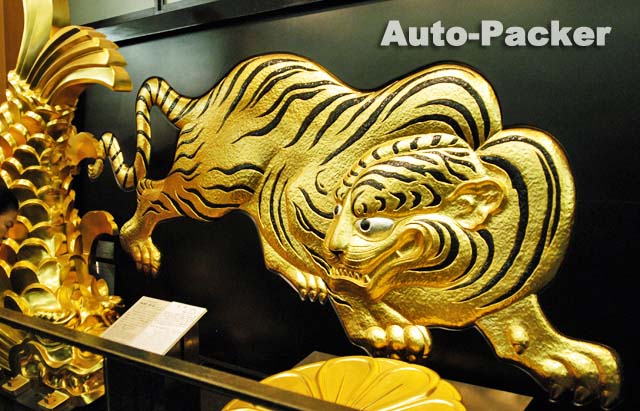

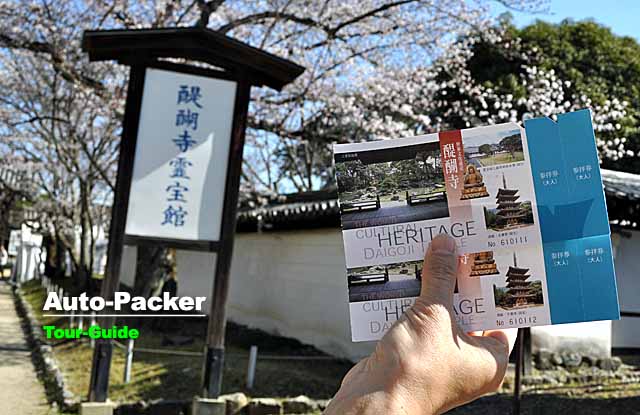

あわせて、「秀吉」一世一代の花宴の舞台となった「醍醐寺」を紹介しておこう。

ここもまた、「秀吉」なくしては語れない場所のひとつだ。

伏見を引き継ぎ、巧みに利用したのは「徳川家康」

1598年8月。

「醍醐の花見」から2ヶ月後に、幼い「秀頼」のことを案じつつ、「秀吉」は伏見城で静かに息を引き取った。

「露と落ち 露と消えにし我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢」

この有名な辞世の句は、上手いがゆえに悲しく切ない。

「秀吉」亡き後、「秀頼」は遺言に従い大坂城に入ったが、それと同時に、伏見城の築城と共に聚楽第から伏見へ移り住んできた家臣も大坂へ移り、伏見の城下町は「もぬけの殻」になる。

その後釜に、ちゃっかり納まったのが「徳川家康」だ。

京都・大阪に睨みを効かすうえで、「このうえない立地」にある伏見城を、一滴の血も流さず速やかに手中に収めるあたりは、さすがに老獪というか抜け目がない。

そしてここから「関ヶ原の合戦」へと、時は加速しながら流れていく。

1600年、その前哨戦とも呼べる「伏見城の戦い」が勃発。

家康が会津征伐へ出陣した留守を突いて、「小早川秀秋」「島津義弘」ら豊臣方の武将が、総勢4万の兵を率いて伏見城を攻撃。

家康の牙城は炎上、そして落城した。

出典:NHK

この戦いは2022年放送のNHK大河ドラマ「どうする家康」で、長年家康に仕えてきた家臣の「鳥居元忠(音尾琢真)」が、妻「千代(古川琴音)」とともに、わずか2千の兵で抗戦して10日以上伏見城を守り抜き、家康が諸大名を調略する時間を稼ぐシーンとして描かれていたので、記憶に新しい人もあるだろう。

ただそれは、「家康」の”計算通り”のシナリオだった。

元手ゼロ円で手に入れた城を餌に、まんまと「石田三成」を釣り上げてしまうのだから恐れ入る。

天下分け目の戦いを制した「家康」は再び伏見に戻り、落城して焼け落ちた同じ場所に、徳川の木幡山伏見城を再建する。

そこでは朝鮮使節団との会見や、自身のみならず息子の「秀忠」、さらに孫の「家光」まで、三代続けて征夷大将軍の宣下(せんげ)を受けており、「家康」が伏見城を重要視していたことが伺える。

しかし1615年、その伏見城に”廃城の命”がくだる。

実は同年に、幕府は「一国一城令」を発令している。

発令したのは二代将軍「秀忠」だが、発案者は「家康」だったようだ。

この頃にはもう京都に二条城が完成しており、「家康」は重要視していたことを十二分に家臣に見せしめ終えた伏見城を、あえて廃城にすることで、例外を許さない強い態度を示したわけだ。

それにしても、やることなすこと全てにソツがないね。

車中泊で旅する、京都・洛南

クルマで旅する京都

この記事がよく読まれています。