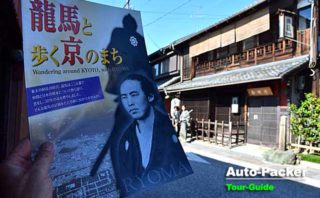

車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家が、1200年前に平安遷都が行われた理由と、それに深く携わった人物を紹介しています。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊歴史旅行ガイド

この記事は、1999年から車中泊に関連する書籍を既に10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「車中泊旅行家・稲垣朝則」が、独自の取材に基づきまとめた、『一度は訪ねてみたい日本の歴史舞台』をクルマで旅するためのガイドです。

~ここから本編が始まります。~

都を京都に遷した「桓武天皇」には、どうしても奈良から出たい理由があった。

そもそも「都」ってなに…

歳をとって気づくことはたくさんあるが、「日本史」もそのひとつだと思う。

大学受験に「日本史」を選択した人は別として、いわゆる学習指導要領の範疇からこぼれ落ちてしまった史実はたくさんあり、日本各地を旅して初めて「そんなことがあったのか」と気づくことは多い。

たとえば筆者の世代は、中学の歴史の時間に、奈良盆地で「大和朝廷」が3世紀末から4世紀初頭に成立し、「聖徳太子」が活躍した6世紀末に「飛鳥京」が、694年には日本で初めて本格的な中国の条坊制を取り入れた「藤原京」が造営され、さらに710年に唐の長安を模した「平城京」が造営されたことは学んでいる。

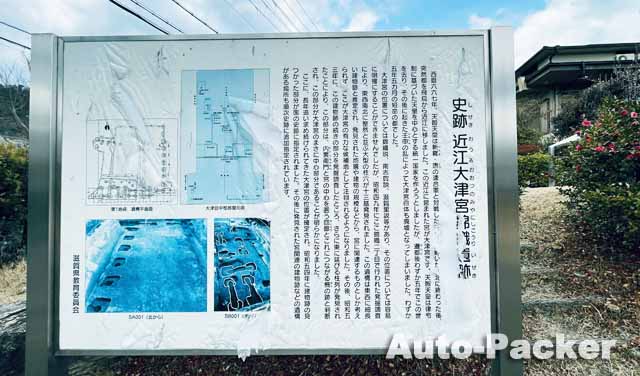

だが正確には、「飛鳥京」から「藤原京」に遷る間に、大阪(難波京)と滋賀(大津京)に、一時期都が置かれていた。

また「平城京」から「平安京」に遷る間にも、度重なる都の移動が確認されている。

現代人の感覚では、天皇が変わっても都の場所が変わることはない。

しかし飛鳥時代から奈良時代の日本は、そうではなかった。

本来「都」とは「宮処(みやどころ)」から転じた言葉で、天皇の宮殿(皇居)があるところ、つまりは権力の中枢、権力の所在地を意味している。

すなわち都をどこにするかは、権力者である天皇の都合次第で決まっていた。

そこで、「平安京」遷都当時の天皇の、”心の中に分け入ってみよう”(笑)。

桓武天皇の生い立ちと悩み

出典:Wikipedia

桓武天皇(737年~806年)

日本の第50代天皇

まず781年(天応元年)に即位した「桓武天皇」の行動を理解するには、その「生い立ち」を知る必要がある。

「桓武天皇」は、この飛鳥宮で645年に勃発した「乙巳の変(大化の改新)」を、「中臣鎌足(のちの藤原氏の始祖)」とともに首謀した「中大兄皇子(のちの天智天皇)」の曾孫にあたる人物だ。

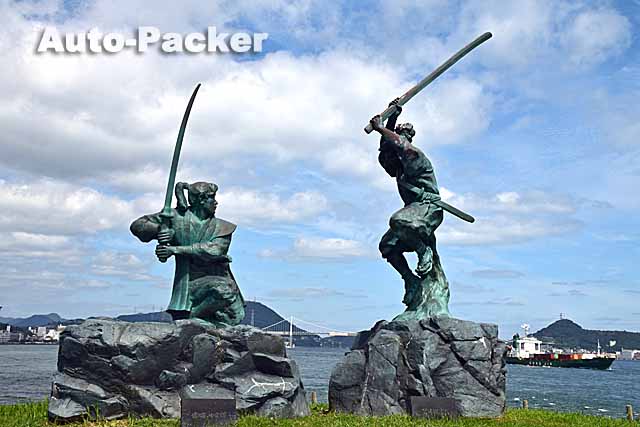

その「大化の改新」から約30年を経た672年、他界した「天智天皇」の後継をめぐって、弟の「大海人皇子」と「天智天皇」息子の「大友皇子」が激突する。

その戦いが”古代史上最大の戦乱”と呼ばれる「壬申(じんしん)の乱」で、勝利した弟の「大海人皇子」は「天武天皇」となって、「古事記」「日本書紀」の編纂などの国家的事業を推進していく。

さらにその妻で後に女帝となる「持統天皇」が「藤原京」を築き、天皇を世襲する現在の日本の原型が完成した。

だが皮肉なことに、その後「天武天皇」の血筋が途絶え、再び「天智天皇」の血統に天皇の座が戻ってくる。

その引き金となるのが、「天武系」最後の天皇となった女帝「称徳天皇(しょうとくてんのう)」の時に起きた、有名な「宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)」だ。

宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)

769年に「称徳天皇」は、寵愛する「道鏡」が”皇位に就くべし”と「宇佐八幡宮」で託宣があったとの奏上を受ける。

「称徳天皇」は喜んだが、忠臣「和気清麻呂」は確認のために「宇佐八幡宮」に足を運び、幾多の妨害をくぐり抜けてその託宣が虚偽であることを暴き、「道鏡」の野望をみごとに阻止した。

これをきっかけに「天武派」は失脚し、「天智系」が復権する。

その一番くじを引いたのは、「桓武天皇」の父「白壁王(後の光仁天皇)」だったが、「桓武天皇」の母は百済王の子孫とされる渡来人「高野新笠」(たかのにいがさ)の血統だったため、宮中での身分が低く、当初は次期天皇の立場ではなかった。

しかし父「光仁天皇」の重臣だった「藤原百川」らの尽力により、反対勢力を押しのけ天皇の座を手中にした。

そのような経緯から

即位後の「桓武天皇」は体制が弱く、「天武系」の天皇の返り咲きを望む豪族や、強大化して政治に強い影響力を及ぼすようになった仏教勢力からの反発に、ずいぶん手を焼いていたという。

「桓武天皇」がその状況から脱却するために、大和の地から離れた新天地で、思う存分手腕を揮いたいと考えるのは当然だ。

ただ奈良を捨てた理由は、それだけではなかったようだ。

「平城京」には、最盛期には10万人以上の人々が暮らしていたが、水源が佐保川しかなかったため、生活排水による汚染が進み、疫病が絶えなかったという。

それを改善するには、碁盤の目の道路をほどよく洗い流してくれる水が必要で、豊かな水量を持つ淀川流域に目をつけたと云われている。

新天地・京都のロケーション

なるほど、これで「桓武天皇」が奈良を出たがった理由はよく分かった。

しかし、「落ち着き先がなぜ京都だったのか」の答えにはなっていない。

「桓武天皇」が「長岡京」からさらに北の「平安京」へと遷都を断行した、真の理由はどこにあったのか…

その謎を紐解くヒントは地形にある。

「大和朝廷」が奈良県で成立できた理由のひとつに、大和川を通じて大坂湾と行き来ができた水運の良さが挙げられる。

当時の海岸線は現在よりも内陸にあり、河内(かわち)平野一帯は潟湖となっていたため、天然の良港が確保できていた。

のちに日本を統一していく「ヤマト王権」は、その港を発着点に、瀬戸内海航路を通じて大陸や半島との交流を行っていた。

出典:歴史文化遺産の楽しみ方in関西

2019年に世界遺産となった「百舌鳥・古市古墳群」は、当時の「ヤマト王権」が持つ強大な権力を、渡来人に見せつけるためのものだったとも云われている。

しかし7世紀になると律令制が整えられ、「大和朝廷」はそれを維持するために、太平洋側だけでなく日本海側へのルートを確保する必要性が生まれてきた。

そこで目をつけたのが琵琶湖だ。

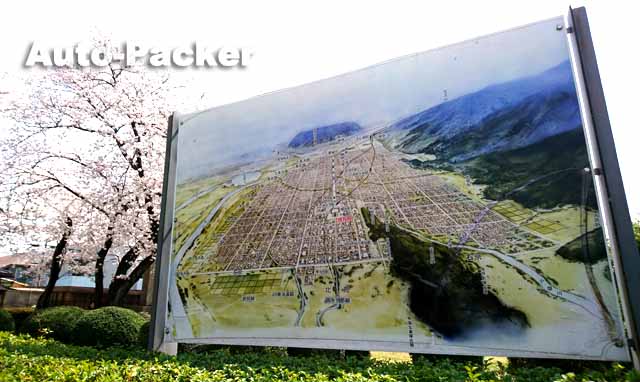

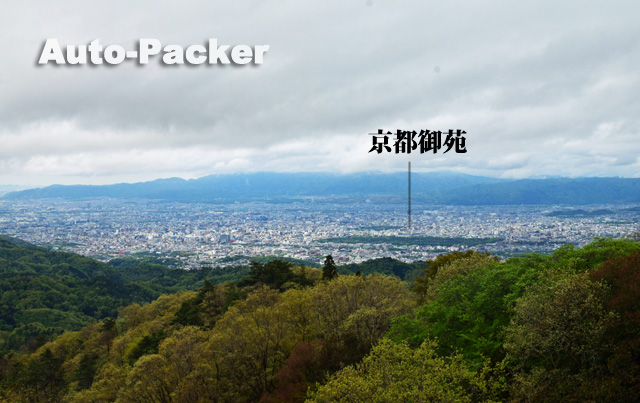

琵琶湖を水上交通路として使えば、日本海側と太平洋側を結ぶ最短のルートとなり、琵琶湖の南端から大阪湾を結ぶ、ちょうど中間地点に京都盆地が位置している。

出典:カラー版 地形と地理でわかる京都の謎

しかも当時の京都盆地の南部には、湖のような巨椋(おぐら)池があり、そこで琵琶湖とつながる宇治川、大阪湾へとつながる桂川、さらに奈良へとつながる木津川が合流していた。

その巨椋池を利用すれば、太平洋側、日本海側、旧都・奈良を網羅する水上交通の要にできると考えた「桓武天皇」は、長岡に都を置くことを決意する。

ところが、3つの河川が合流するこの地は、水害の多発地帯でもあった。

今でこそ治水工事が行われて桜の名所になっているが、明治時代までここでは度重なる洪水が記録されている。

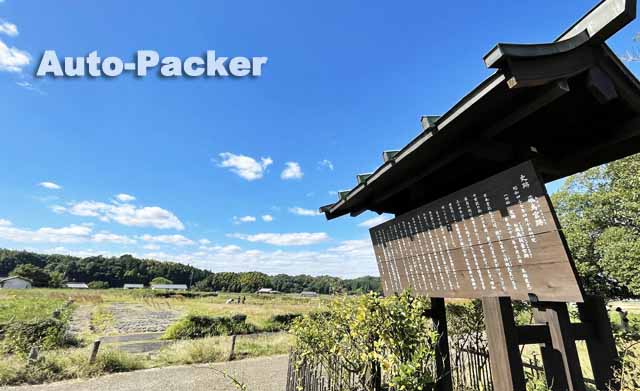

「長岡京」が廃都となった理由に、怨霊(おんりょう)による疫病や災害を挙げるサイトは多いが、それ以前に水はけの悪いこの地は、「平城京」と同じく根本的に都に適していなかった。

ただ「長岡京」からわずか3キロ北のところからは、良質の井戸水が採取できる、水はけの良い扇状地が広がっていた。

10年後に「平安京」はそこに造営されることになるのだが、「桓武天皇」の弟の「早良親王(さわらしんのう)」による祟りがなかったとしても、長岡京からの遷都が行われていた可能性は高いだろう。

平安京遷都の立役者と協力者

かくして「平安京」は、国内統治上の最適な地理的条件と、水運が使えて水害が少ない扇状地の高台という、「都」にとってこのうえない条件を兼ね備えた場所に造営することができたわけだが、

おもしろいのはその立役者が、前述した「宇佐八幡宮神託事件」で「道鏡」の野望を阻止した「和気清麻呂」ということだ。

出典:千代田区観光協会

奈良時代末に、二度にわたって国家の窮地を救った「和気清麻呂」は、南北朝時代に後醍醐天皇に忠義を尽くした「楠木正成」とともに、皇居前にその銅像が立てられているほど評価の高い人物だ。

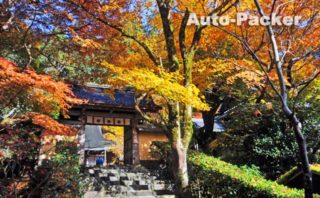

京都では御所の烏丸通を挟んだ向かい側に、「和気清麻呂」を祀る「護王神社」が建てられているし、「道鏡」の仕返しで流刑に処された鹿児島の霧島にも「和気神社」がある。

さて。

地政学に精通し、灌漑工事を含む土木工事の達人としても知られていた「和気清麻呂」は、「桓武天皇」の篤い信任を得て、「平安京」を造営する候補地を探し求めた結果、当時の「山城国」の領内で、長岡京から北東に12キロほど離れた場所に、その好適地を見出す。

ただその背景には、一帯を領地とする渡来人「秦氏」の手厚い協力があった。

ここで思い出してほしいのが、「桓武天皇」の母が百済王の子孫とされる渡来人の血統だったという話。

つまり「桓武天皇」が、「秦氏」と良好な関係にあったことは言うまでもない。

「平安京」への遷都がわずか10年という短期間で実現したのは、鉱山技術・鍛冶技術・養蚕・機織(はたおり)・酒造といった最先端のテクノロジーを我国に伝播させた「秦氏」と、土木建築に明るい「和気清麻呂」の密接なコラボレーションがあったからにほかならない。

そのうえ「秦氏」は、「平城京」時代のしがらみを一新したい「桓武天皇」のブレーンとして、大きな役割も果たしている。

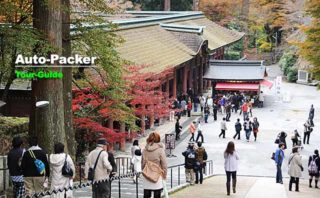

それは京都最古の神社で平安京を鎮守する「上賀茂神社」が、天皇家の氏神である「天津神」ではなく、土着の「国津神」を祀っていることからも伺える。

こうして平安京のルーツを底まで掘り下げてみると、地下には木の根のように張り巡らされた歴史があり、それらが「そこも」「ここも」「ええ、あそこも!」というような、思いも寄らない結びつきを形成していることがよくわかる。

だから最初に云っただろ。

【平安京遷都のいきさつ】を知れば、京都は10倍楽しくなる!ってね(笑)。

車中泊で旅する京都・洛南

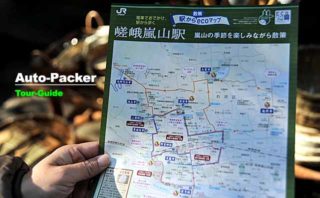

クルマで旅する京都

クルマ旅情報

車中泊情報

車中泊でクルマ旅 総合案内

クルマ旅を愉しむための車中泊入門

この記事がよく読まれています。