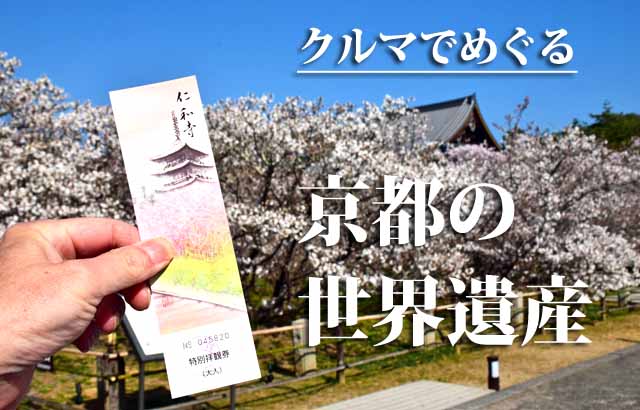

平安時代に関白「藤原頼通」が創建した、「鳳凰堂」でお馴染みの世界遺産「平等院」の、”値打ち”が分かる拝観法と、お勧めの駐車場をご紹介しています。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

~ここから本編が始まります。~

平等院では、「鳳凰堂」の内部拝観後に「ミュージアム鳳翔館」に足を運ぶのがお勧め

平等院 DATA

平等院

〒611-0021

京都府宇治市宇治蓮華116

☎077-421-2861

拝観料 大人700円

※鳳凰堂の内部拝観は別途300円

拝観時間

庭園:8時30分~17時30分(受付終了17時15分)

鳳凰堂内部:9時30分~16時10分(受付9時から、20分交代の入替制)

平等院ミュージアム鳳翔館:9時~17時(受付終了16時45分)

駐車場

専用駐車場はなし

宇治駐車場 800円/1回

8時30分~17時30分

75台~200台

※駐車状況により変動

平等院の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2014.04.24

2024.05.18

※「平等院」での現地調査は2024年5月が最新です。

平等院 目次

10円玉のトリビア

なんだ、「いきなり、10円玉の話かよ~」っと思うかもしれないが、

「平等院」がいつ造られたのか、誰が作ったのか、もっといえば何のために建てられたのかを知らなくても、10円玉硬貨に使われていることは、日本人ならきっと誰もが知っている(笑)。

では、なぜ「平等院・鳳凰堂」が10円玉のデザインに使われたのだろうか?

平等院の公式サイトには、それに関して「日本を代表する文化財で、建物に特徴があるから」と、なんともツレナイ答えが記されている。

それなら、「清水寺の舞台」でも「東寺の五重塔」でもいいんじゃないの?と突っ込みを入れたくなるわけだが、実はちゃんとした答えが別にある。

「平等院・鳳凰堂」というより、正確には「平等院・鳳凰堂」の屋根にとまっている「鳳凰」は、福沢諭吉の一万円札の裏側にも印刷されていることをご存知だろうか。

発行当時の日本銀行総裁は、「鳳凰」像を採用した理由について、『人々に平和や幸せをもたらす「鳳凰」が、紙幣として世界中に広まると素敵だから』と答えている。

確かに”おめでたいことが起こる前兆”と云われている伝説の生き物だけに、貨幣に用いるのはまさに”素敵”と云える発想だ。

ことの真意はともかく、

平等院のホームページも、広告代理店のコピーライターが原案を書いていると思うのだが、どうせならこのくらい気が利いたセリフを思いついてほしいものだ(笑)。

トリビアついでにもうひとつ。

10円玉は、「鳳凰堂」が描かれている面が”表”だ。

ウィキペディアによると、造幣局では便宜上、「鳳凰堂」が書かれている面を”表”、年号の記された面を”裏”としている。

ちなみに10円玉に「鳳凰堂」が刻まれたのは1951年(昭和26年)。

半世紀以上にわたって日本人に親しまれてきた青銅硬貨も、今は押し寄せるキャッシュレスの波に、かき消されつつある。

さらに一万円札は2024年7月3日から、表は渋沢栄一、裏は東京駅へとデザイン変更されることが決定している。

1000年も前に建てられた本物の「鳳凰堂」が、世界遺産として未来永劫残るのに、なんかどっか寂しいね(笑)。

平等院の歴史と概要

平等院・鳳凰堂は、いつ・誰が・何のために建立したのか?

さて、本題に進もう。

平安時代の1052年、時の関白「藤原頼通(よりみち)」 は、2024年に放送中の大河ドラマ「光る君へ」の中心人物である父の「藤原道長」から、「宇治殿」と呼ばれた別荘を受けつぎ、お寺に改修する。

そして「浄土教」の信仰にもとづき、「極楽浄土」や「阿弥陀如来」を、誰もがその目で確かめられるところとして「平等院」と名づけた。

その翌年に、「阿弥陀如来像」を安置する「阿弥陀堂」が完成。

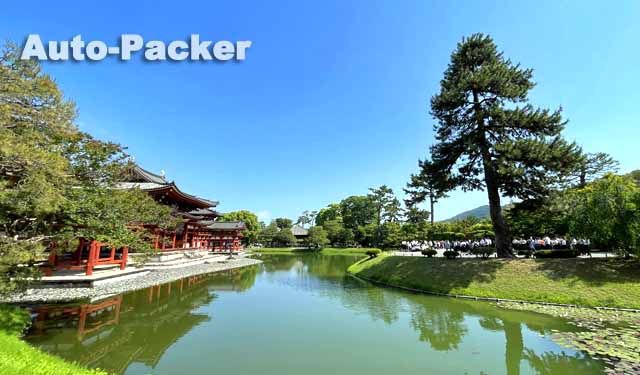

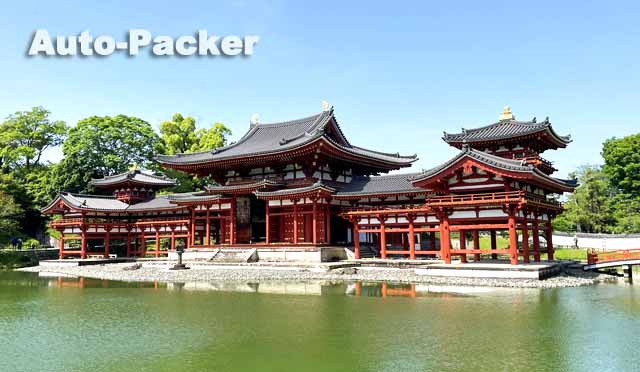

この「阿弥陀堂」は伝説上の鳳凰(ほうおう)が羽を広げたような形をしており、江戸時代の初め頃から「鳳凰堂」と呼ばれるようになったという。

なるほど、確かにそう見える(笑)。

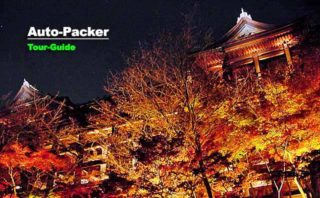

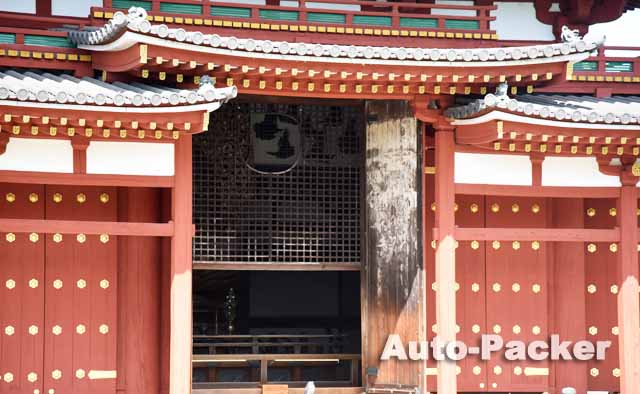

ちなみに「鳳凰堂」は、2012年から2014年にかけて”平成の大改修”が行われ、2016年から拝観を再開。現在は創建当初の鮮やかな色彩を取り戻している。

当時は「末法思想」と「浄土教」が広まった時代

平安時代の中頃は、「釈迦」が死んでから2000年後に「仏法(釈迦の教え)」が衰えて、世の中が乱れるという「末法思想」が広まっていた。

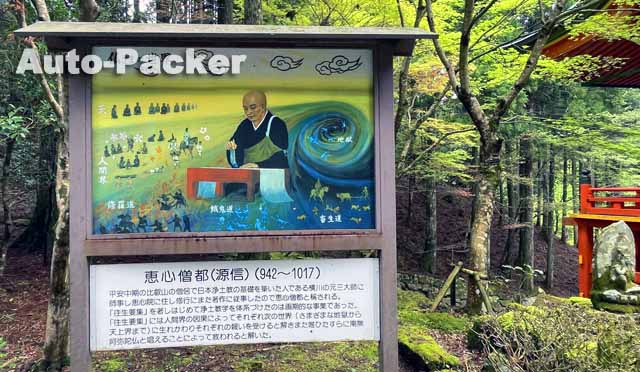

それに対して、比叡山で修行を積んだ天台宗の高僧「源信」は、この汚れた世に生きている自分たちは、恐ろしい地獄に落ちる運命にあるが、「浄土教」の修行をすれば、西方の「極楽浄土」で往生 (生まれ変わること)できると説き、その修行として、ひたすら念仏を唱えることと、「極楽浄土」の様子や「阿弥陀如来」の姿を心に描くこと(観相)を勧めていた。

ちょうど「平等院」ができた1052年は、その「末法」の初年に当たるが、折しもこの時期、国内では天災や飢饉・疫病などの災難が続き、当時の人々はこの世の終わりが近づいていると受け止め、「源信」の説く「浄土教」の信者が急増する。

「浄土教」はたちまち貴族の間でも広がり、「極楽浄土」や「阿弥陀如来」の姿を目で見て、心に描きやすくするような建物・絵・彫刻などが盛んにつくられた。

浄土教と浄土宗の違い

少し余談になるが、「浄土教」は正しい教えを学んで極楽で成仏することをゴールにしているが、「浄土宗」は極楽に行くこと自体がゴールの教えだ。

また「浄土教」は、「最澄」の「天台宗」や「空海」の「真言宗」の教えを受け入れるが、「浄土宗」はそれらとは異なる教えを唱える「法然」の「宗派」になる。

ただ「法然」は1133年生まれで、「平等院」ができた頃はまだこの世にいない。

平等院の値打ちが分かる拝観法

ここまでの話を改めて整理すると、

当時の権力者である「藤原頼通」が、その財力を尽くして造営した「平等院・鳳凰堂」は、平安時代の「浄土思想」を現在に伝える貴重なものとして評価され、1994年にユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」に名を連ねている。

であるなら、その中核である「鳳凰堂」を詳しく見ないと、真髄は見えてこない。

確かに「極楽浄土」とは、中島に浮かぶこの「鳳凰堂」の全景を称して呼ぶのだろうが、それだけでは片手落ち。

「鳳凰堂」の中にこそ、平安時代に生きた人々が思い描いた「極楽浄土」が込められている。

そして写真をよく見れば気づくように、それを垣間見ることは今でも「可能」だ。

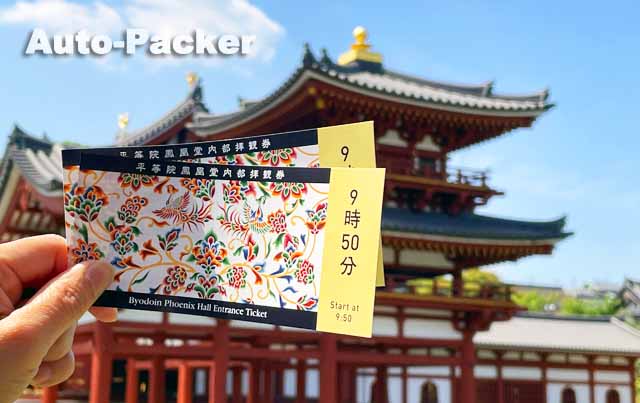

実は「平等院」の拝観料は2種類ある。

一般的に「拝観料」700円と紹介されているのは、「庭園」と「平等院ミュージアム鳳翔館」が観られる料金で、別途300円を支払えば、平安時代に建てられた「鳳凰堂内部」に入ることが許される。

ただし「鳳凰堂内部」の拝観は予約制で、個人ではなく団体行動になる。そのため各時間のガイドツアーが定員に達すれば、予約は次の回にまわされる。

そのことを知らずに行くと、予約が5回も6回も先となり、待ち時間がありすぎて諦めなければならなくなる可能性が出てくるので、希望する人は以下の公式サイトで、チケットの販売場所とガイドツアーの時間等の詳細を確認してから行くといい。

出典:平等院

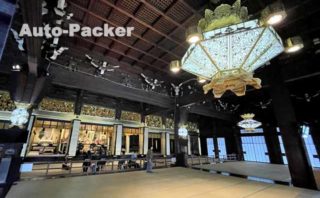

しかし、ここは本当にリアルですごい。300円では安すぎると思ったほどだ。

拝観はガイドさんの説明付きで非常に分かりやすく、仏像や壁画には修繕が施されているとはいえ、そこには”1000年の時の重み”がどっしりと漂っていた。

「鳳凰堂」の中央に鎮座している国宝の「阿弥陀如来坐像」は、平安時代の末に「寄せ木造り」という日本独自の仏像技法を確立し、「平安和様」と称される穏やかでふくよかな表情の仏様を得意とした大仏師「定朝(じょうちょう)」の作品で、「定朝」本人の手によるものと確証できる唯一の仏像とされている。

また写真の左側で雲に乗って楽器を持つ複数の小さな仏像は、同じく国宝で「雲中供養菩薩像」と呼ばれ、「極楽浄土」で「阿弥陀如来」の徳をたたえ、極楽世界の楽しさを奏でているという。

その「雲中供養菩薩像」は52躯あり、現在は半分の26躯が「鳳凰堂」内に、残りの26躯は「平等院ミュージアム鳳翔館」に展示されている。

出典:平等院

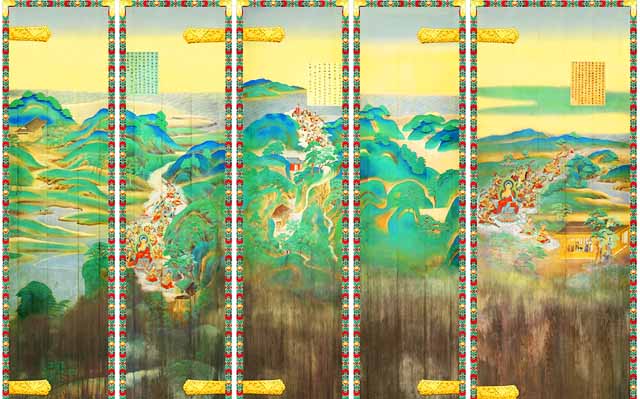

さらに堂の内部には、「九品来迎図(くほんらいこうず)」や「極楽浄土図」と呼ばれる美しい絵画が、螺鈿(らでん)や極彩色の絵の具で描かれ、透かし彫りの天蓋(てんがい)もある。

ただし、さすがに「鳳凰堂」に残るオリジナルからは、そのアートとしての美しさは味わえない。

それが堪能できるところは、最新のデジタル技術で現代に蘇らせている「平等院ミュージアム鳳翔館」になる。

ゆえに先に「鳳凰堂」内部の拝観をしてから、「平等院ミュージアム鳳翔館」に行くほうが感動は大きい。

特に壁画は先に現物を観ておくと、よくここまで再現できたものだと感服するに違いない。

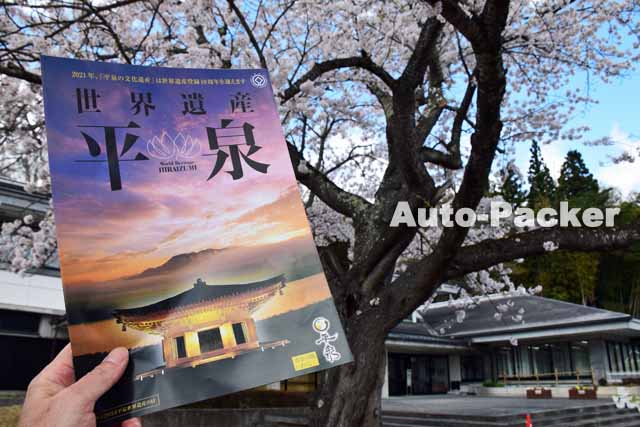

ちなみに日本には、ほぼ同時代の「極楽浄土」を描いた、もうひとつの「世界遺産」があるのをご存知だろうか。

それは「平泉」。

平泉にも平安時代の「浄土思想」に基づいて造られた、多様な寺院・庭園及び遺跡が残されており、それらは町を形成する一群として良好に保存されている。

よりスケールの大きな「極楽浄土」に興味がある人には、平泉のほうがおもしろいと思うし、資料館も充実している。

さて。

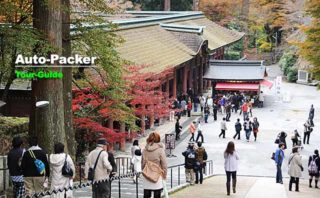

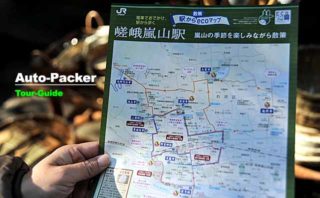

こちらは「平等院」の場内マップだが、敷地は思っているより小さく、「鳳凰堂」内部の拝観をしないのなら、見学時間は30分もあれば気が済むと思う。

ガイドによっては、「平等院」の隅々まで事細かに解説しているものもあるが、筆者は「庭園」と「鳳凰堂」そして「ミュージアム」の3つをしっかり観たら、表門から外に出て周辺を散策することをお勧めする。

ちなみに、近くには同じく世界遺産に登録された「宇治上神社」もあり、特産品の宇治茶が嗜める茶屋も揃っている。

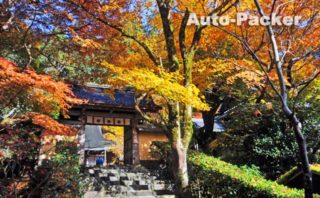

出典:朝日新聞

なお「平等院」は藤の名所としても有名で、樹齢約280年とも云われる壮大な藤の花の見頃は、例年4月下旬から5月上旬だ。

都合が合うならその時期を狙って行くのがベターだろう。

筆者が訪ねた時は、まだ少し早かった。

平等院に込められた”もうひとつの想い”

出典:平等院

実は、ここまでは筆者が紹介したい「平等院」の”表”の話になる。

平安時代に栄華を誇った、藤原一族の名残を感じさせる唯一の遺構である「平等院」には、10円玉と同じように”裏”とも呼べる悲話がある。

そしてそれは、「藤原頼通」の人生を追わないかぎり、見えてこない。

「藤原頼通」は、藤原家の摂関政治を終わらせた男

「藤原頼通」は26歳の時に父の「道長」から摂政職を譲られ、「後一条天皇」の摂政として権力を継承する。

だが子供と運に恵まれず、あれこれ画策しながら藤原家の「摂関政治」の継承を図ろうとあがいた。

「天皇に嫁いだ自分の娘が皇子を生み、その子が天皇になること」は、摂関政治で権力を握る絶対的な条件だ。

しかし170年続いたその系譜は「頼通」で途絶え、藤原氏にしがらみのない「後三条天皇」がついに即位。

これまで藤原家に牛耳られてきた天皇家は、ここぞとばかりに政治の実権を取り戻そうと動き出し、そのバトンは策士「白河天皇」へと渡る…

「頼通」が父「道長」の別荘を寺院に改めたのは1052年。

その頃には、もう自らの手による藤原摂関政治の継続がほぼ不可能という、暗い未来が彼には見えていたはずだ。

そこには、どこにもぶつけようのない怒りや悲しみ、そして虚しさもあったと思う。

ゆえに、人並み以上に来世での救いを強く望んだとしても不思議ではない。

また同時に、「頼通」は残り僅かな藤原家の威光を後世に伝えるべく、「平等院」の建立に持てる財を惜しみなくつぎ込んだのかもしれない。

その後、1067年に弟の「教通」に関白を譲った「頼通」は、1072年に出家し2年後の1074年に病気でこの世を去る。

宇治に近い鳥羽の離宮で、「白河上皇」による「院政」が始まるのは、それから12年後のことだ。

それにしても…

「平等院」の建立が、藤原家の「摂関政治」から白河院の「院政」への分岐点になるのだから、歴史というのはおもしろい。

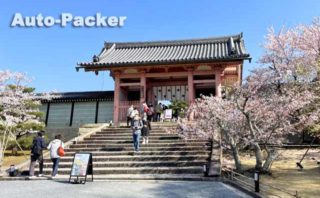

平等院のアクセスと駐車場事情

冒頭に記した通り、「平等院」には専用の駐車場はないが、すぐ近くに売店とトイレが揃った「宇治駐車場」がある。

駐車場の前の府道3号を渡ったところが「平等院」の南門になっているが、「平等院」だけを拝観するのなら、南門ではなく脇の細い道から写真の「平等院表参道」に出て、表門から入場するほうが賑わいがあってお勧めだ。

帰りは南門から出ればいいので、遠回りにはならない。

宇治駐車場

専用駐車場はなし

普通車800円/1回

キャンピングカー1000円/1回

8時30分~17時30分

75台~200台

※駐車状況により変動

ちなみに「宇治駐車場」は、修学旅行などの観光バスが利用するので、ハイシーズンは行って見るまで普通車は何台停められるか分からない。

また普通車は800円となっているが、キャンピングカーは一律1000円になる。

なお、ここ以外で比較的大きな駐車場が揃っているのは、「宇治橋西詰」から始まる「平等院表参道」沿いだ。

「古都京都の文化財」ベストテン

車中泊で旅する京都

車中泊でクルマ旅 総合案内

クルマ旅を愉しむための車中泊入門

この記事がよく読まれています。