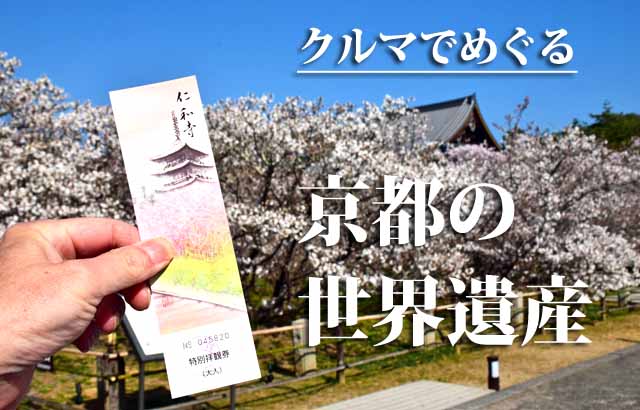

大坂在住で歴史に精通する、車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家がまとめた、高尾にある世界遺産・高山寺の歴史と見どころ及び、駐車場と車中泊事情の紹介です。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

~ここから本編が始まります。~

奈良時代から隠棲修行の場所として知られていた「高山寺」には、驚くべき人物とのゆかりがある。

高山寺 DATA

高山寺

〒616-8295

京都市右京区梅ヶ畑栂尾町8

☎075-861-4204

拝観時間 8時30分~17時

石水院拝観料 1000円

※秋期は別途入山料500円

周辺駐車場

※専用駐車場なし

高尾観光駐車場 50台

※11月のみ有料

※裏参道入口まで徒歩約5分

高山寺の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2024.05.19

※「高山寺」での現地調査は2024年5月が最新です。

高山寺 目次

知られざる高山寺創建の歴史

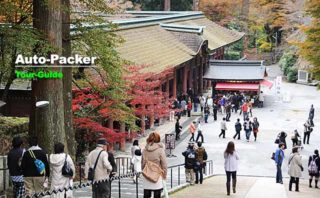

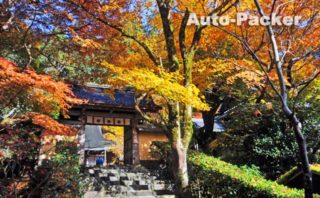

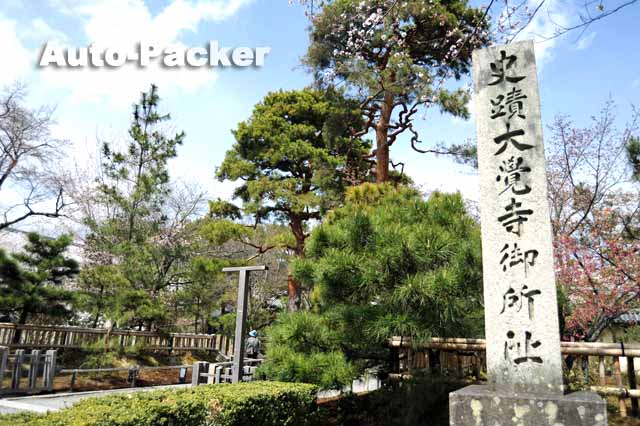

境内全体が世界遺産に登録されている「高山寺」は、紅葉で名高い高雄山の中腹に建つ「神護寺」から、さらに奥まった「栂尾(とがのお)」と呼ばれる山中にある。

「栂尾」は奈良時代から「度賀尾寺」「都賀尾坊」などと呼ばれる小さな寺院があった地とされるが、「高山寺」には774年に「光仁天皇」の勅願で建立されたという伝承が残されている。

光仁天皇とは

「平安京」遷都を成し遂げた「桓武天皇」の父で、有名な「宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)」に巻き込まれた、女帝「称徳天皇」の死後に62歳で即位した。

「壬申(じんしん)の乱」以来の「天智天皇」の子孫にあたる帝で、ある意味では日本史の転換期を生きた人物といえる。

以下の記事にその関連情報を記載しているが、合わせてご覧いただけると後述する「神護寺」との関連性がよく分かる。

上記の理由もあり、平安時代には「光仁天皇」と「桓武天皇」から厚い信頼を得ていた忠臣「和気清麻呂」が建立した「神護寺」の別院とされ、本寺から離れた隠棲修行の場所として細々と使われていたが、1206年に「明恵(みょうえ)上人」が「後鳥羽上皇」より勅願を得てその寺域を賜り、名を「高山寺」として再興する。

後鳥羽上皇とは

「後白河天皇」の孫で、「平清盛」の孫にあたる「安徳天皇」の異母弟。

文武両道で新古今和歌集の編纂でも知られるが、鎌倉時代の1221年に、「承久の乱」で鎌倉幕府執権の「北条義時」に対して討伐の兵を挙げるも敗北し、隠岐に配流されたまま1239年に同地で崩御した。

出典:NHK

「承久の乱」は、2022年に放送されたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の終盤で詳しく描かれ、「尾上松也」が「後鳥羽上皇」役を好演していたので、記憶に新しい人も多いと思う。

一般的に「高山寺」は、「鳥獣人物戯画」と「日本最古の茶園」を持つことで有名だが、筆者が見た「高山寺」の紹介サイトには、その生い立ちに関わる重要人物の経歴に触れた記事はまったくなかった。

しかしここを見落とせば、「高山寺」の第一印象は大きく違ってくる。

この驚くべき由緒が、「高山寺」の世界遺産登録に関係しているのかどうかは分からないが、日本史を知る人間からすれば、それが「無関係」だとは到底思えない。

もうひとつ、「高山寺」の”中高年世代が知っていそうで知らないと思われる”現代のトリビアも紹介しておこう。

「永六輔」が作詞、「いずみたく」が作曲した「デュークエイセス」のヒット曲で、

「♪京都 大原 三千院♪」

の歌い出しで知られる「女ひとり」を周知の方は多いと思うが、この歌の2番は、

「♪京都 栂尾(とがのお) 高山寺♪」

から始まる。

ちなみに3番には、嵯峨にある皇室ゆかりの門跡寺院「大覚寺」が登場するが、歌われている3つの寺院は、歴史的観点からしても”なかなか「通」なセレクト”だ。

出典:日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアム

さすがは、日本テレビ系列で1970年から半世紀を過ぎて今なお放送されている長寿番組「遠くへ行きたい」の、初代旅人を勤めた「永六輔」だけのことはある(笑)。

余談ついでに、「遠くへ行きたい」に触れた筆者の記事も紹介したい。

こちらをご覧いただければ、筆者の記事が”他のサイトとなぜこうも違うのか”が、きっとよくご理解いただけると思う(笑)。

高山寺の主な見どころ

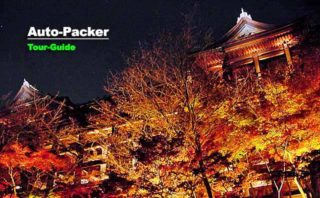

出典:そうだ京都、行こう。

おそらく…

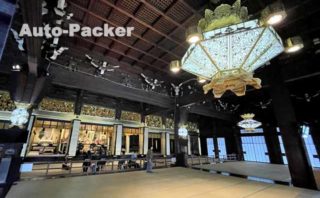

「高山寺」の紹介にもっともよく使われているのは、国宝指定された「石水院」の西正面にある「廂の間(ひさしのま)」で、「善財童子像」が佇んでいるように見えるこの写真だろう。

残念ながら筆者は紅葉の季節に行けていないが、写真を撮るのが好きな人間には、確かに”そそられる光景”がそこにはある。

1224年に「後鳥羽上皇」の賀茂の御学問所を賜ったものと伝わる「石水院」は、創建当時は「金堂」の隣にあり、「明恵上人」の学問所兼住房として使用されていたが、1228年の洪水により倒壊した。

その後は、「金堂」の東にあった「東経蔵」という建物が「石水院」の名を受け継ぎ、「高山寺」の鎮守神である春日明神・住吉明神を祀り、拝殿を持つ経蔵兼社殿として境内の中心的堂宇となっていた。

その「石水院」は1889年に現在の地に移され、住宅様式に改変されて再建されたが、床柱や柱、梁などには古材がそのまま利用され、今日にいたっている。

つまりややこしい話だが、現在見られる「石水院」は、鎌倉時代に「後鳥羽上皇」から賜った「石水院」ではない。

とはいえ、鎌倉時代の神殿建築様式の名残を有する貴重な建築物であることに変わりはないため、世界遺産の構成要素になっているようだ。

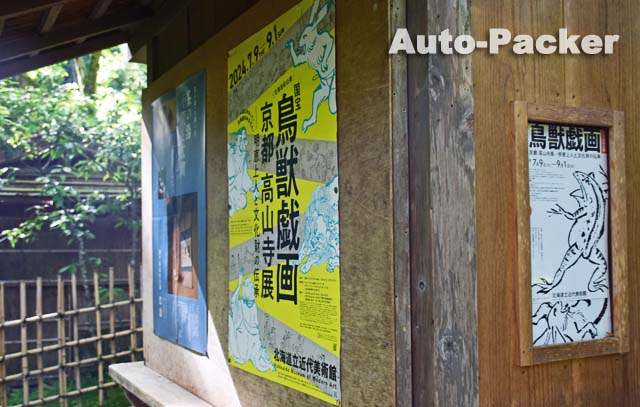

そしてその「石水院」の中に、有名な「鳥獣人物戯画」の複製も展示されている。

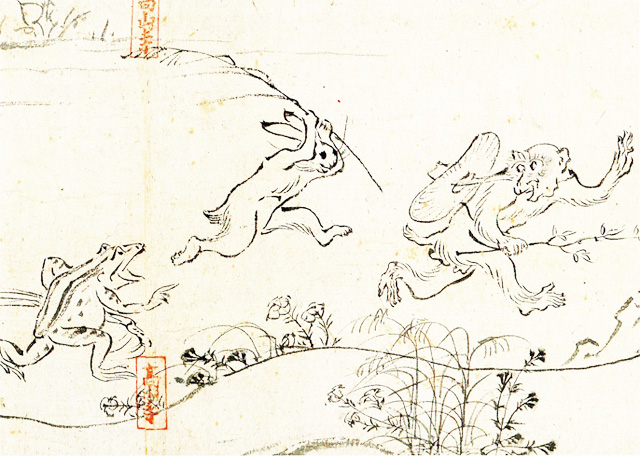

国宝の「鳥獣人物戯画」は「高山寺」を代表的する宝物で、甲・乙・丙・丁の全4巻からなる絵巻で、ウサギやカエルそしてサルなどの動物が、表情豊かな人間のようなしぐさで、水遊びや相撲あるいは弓の競技に興じる様子などが描かれている。

また一部に、現在の漫画に用いられている効果に類似した手法が見られることから、「日本最古の漫画」とも云われている。

甲乙巻は平安時代後期の成立、丙丁巻は鎌倉時代の制作と考えられているが、作者についてはいずれも未詳で、原本は甲・丙巻が「東京国立博物館」、乙・丁巻は「京都国立博物館」に寄託されている。

出典:高山寺

ここで気になるのは、「鳥獣人物戯画」は何を描こうとした絵なのか?だろう。

専門家の意見には、その背景に当時の社会への批判があるという声もある。

すなわちコンテンツも、現代の「漫画」に通じる「社会風刺」というわけだ。

「鳥獣人物戯画」に描かれた「サル」は権威の象徴で、「カエル」と「ウサギ」は庶民を表しているとされており、これを見た当時の人達は、この絵の登場人物が誰だか分かって見ており、それを皆で嘲笑していたという。

その他にも、学問寺として伝わる「高山寺」には寺宝が多く残されており、国宝・重要文化財1万点余りを所蔵している。

ただ通常公開されているのは「石水院」だけで、境内が無料で拝観ことを考慮しても、その拝観料が1000円というのはさすがに高価と感じた。

明恵上人とお茶

出典:高山寺

さてここからは、「高山寺」の実質的な創建者にあたる「明恵上人」の話に進もう。

「法然」や「親鸞」と同じ時代に生き、”華厳宗中興の祖”と称される「明恵上人」は、9歳の時に「神護寺」の「文覚」に師事し、16歳で出家して「東大寺」で華厳宗の修行を重ねる。

その後、故郷の紀州に修行の場を移し、34歳の時に「後鳥羽上皇」から栂尾を下賜され、華厳宗興隆の地として「高山寺」を建立後、この地で後半生を過ごした。

「明恵上人」は一宗一派の祖師になることを望まず、布教よりも数多くの著作を著し、優れた弟子を育て、戦災で身寄りを失った女性の救済なども行うことで、本来あるべき姿の仏教、あるべき姿の僧を求め続け、生涯その姿勢を貫いたという。

その姿勢が人々に感銘を与え、説戒の際には「明恵上人」を慕う群集が集まり、説法できないほどであったとも聞く。

中でも「夢記」に残した「阿留辺畿夜宇和(あるべきようわ)」という教えは有名で、その時・その場において”どのようにあるべきか”を自身に問いかけ、”その答えに沿うように生きよ”という教えは、時代を超えて現代人の心にも響き渡る。

写真の「開山堂」は、「明恵上人」が鎌倉時代に晩年を過ごし、終焉の地と云われる「禅堂院」のあった場所に建ち、中には重要文化財の「明恵上人坐像」が安置されているが、創建当時の「開山堂」は室町時代の兵火で焼失し、江戸時代の1723年に再建されている。

また地元の和歌山県有田川町にも、その名にちなんだ遺跡が残されており、「道の駅 明恵ふるさと館」もある。

さて。

「明恵上人」が我々に残してくれた、もうひとつの”教え”が「お茶」の栽培だ。

日本の「お茶」は、宗でその素晴らしさに触れた「栄西禅師」が、臨済宗の布教と同時に、茶の栽培方法や茶にまつわる文化を広めたことが、事実上のルーツになる。

その「茶祖」こと「栄西禅師」から直接渡された”お茶の実”を、「明恵上人」がこの地で初めて栽培したことから、「高山寺」は”お茶栽培の発祥地”と呼ばれている。

最後は、その「お茶栽培」のトリビアで締めくくろう。

これは「神護寺」の麓にある「高雄観光ホテル案内所駐車場」の管理人のおじさんから聞いた話だが、実はお茶は「高山寺」では思うように育たなかったらしい。

一番の理由は「高山寺」の茶園が北向きの斜面にあったためで、「愛宕山山系」の南側で、現在の祇園にある「建仁寺」で栽培したところ、うまくいった。

しかし祇園には栽培に適した広い土地がなかったことから、その栽培地に今度は「宇治」が選ばれる。

その結果、「明恵上人」が会得したお茶栽培のノウハウは、「高山寺」から南東に約 30 キロ離れた「宇治」に広がり、宇治は日本有数の茶の産地となった。

この話は「宇治市」の公式サイトを見ても事実のようで、さすがは口コミで名物管理人の異名を貰うだけあって、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田によく似たおじさんは、博学の名ガイドだった(笑)。

ここに「神護寺」の記事も載せておこう。

高山寺へのマイカーアクセスと駐車場・車中泊事情

出典:高雄観光ホテル

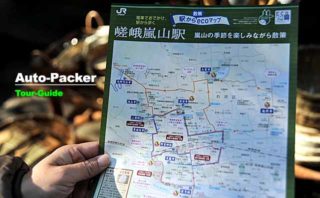

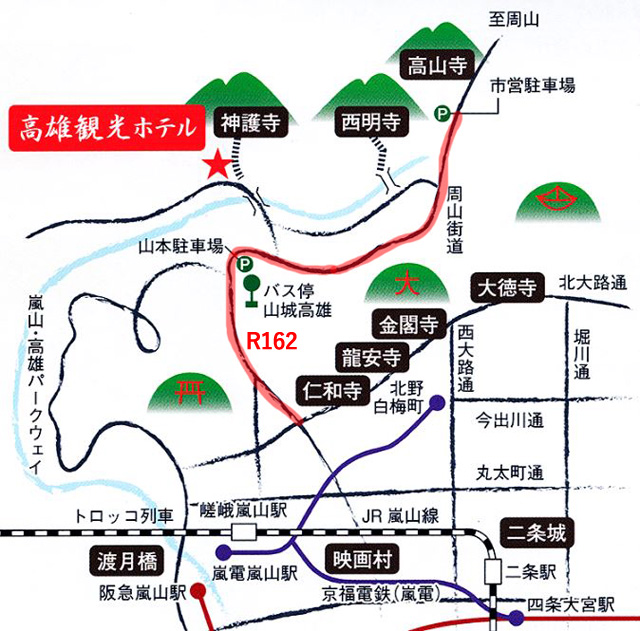

「神護寺」と一部重複するが、京都市内から「高山寺」へのアクセスは、「周山街道」の名で親しまれている「国道162号」でアクセスするのがお勧めだ。

「仁和寺」からマップにP「市営駐車場」と記された、「高山寺」に最寄りで普段は無料の「高雄観光駐車場」までは約7キロ、渋滞がなければ15分ほどで到着できる。

出典:嵐山・高尾パークウェイ

もうひとつのアクセスルートとして、有料道路の「嵐山・高尾パークウェイ」があるが、この道は普通車も軽自動車も1800円とかなりお高めで、ドライブというよりレジャーを楽しむ場所になっているので、筆者は利用したことはない。

続いて駐車場だが、写真の「高雄観光駐車場」は24時間出入りができて場内にトイレもあるので、多少の傾斜は気になるものの車中泊は可能。

ただし、紅葉シーズンは有料になる。

奥に見えているのがトイレで、中はウォシュレットはないが洋式にはなっている。

近くには入浴施設はもちろん、夜も開いている食事処やコンビニもないが、紅葉シーズンの空いている時間帯に、「高山寺」を撮りたい人には好適かもしれない。

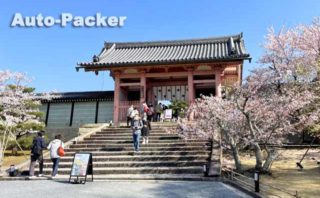

ちなみに「高山寺」には「表参道」と「裏参道」があるが、「高雄観光駐車場」から近くて入口まで安全に行けるのは「裏参道」のほうだ。

ここから始まる長い石段を登って行くと、「石水院」を覆う低い白壁が現れる。

とはいえ、朝8時30分まで「高山寺」が開門されないので、筆者なら車中泊は約12キロ・30分ほど離れた、日帰り温泉が近くにある壬生のコインパーキングを利用する。

なお「周山街道」を福井県方面に17キロほど北上したところには「道の駅 ウッディー京北」があるのだが、ここも近くに入浴施設がなく、旅の宿にお勧めとは云い難い。

「古都京都の文化財」ベストテン

車中泊で旅する京都

車中泊でクルマ旅 総合案内

クルマ旅を愉しむための車中泊入門

この記事がよく読まれています。