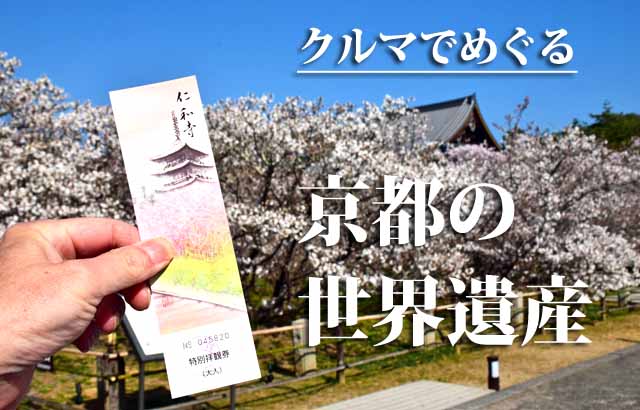

親鸞の教えを現代に伝える「西本願寺」と「東本願寺」の歴史と違い、そして双方の駐車場に関する詳細情報です。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

~ここから本編が始まります。~

西本願寺は、自由奔放な「浄土真宗」を説いた「親鸞」を慕う人々が集まる大寺院

西本願寺 DATA

西本願寺

〒600-8358

京都府京都市下京区堀川通花屋町

075-371-5181

拝観料:無料

拝観時間:

駐車場:西本願寺北境内地駐車場

無料・普通車300台

※駐車場出入口は花屋町通側

西本願寺の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2024.05.19

※「西本願寺」での現地調査は2024年5月が最新です。

西本願寺 目次

本願寺のルーツ

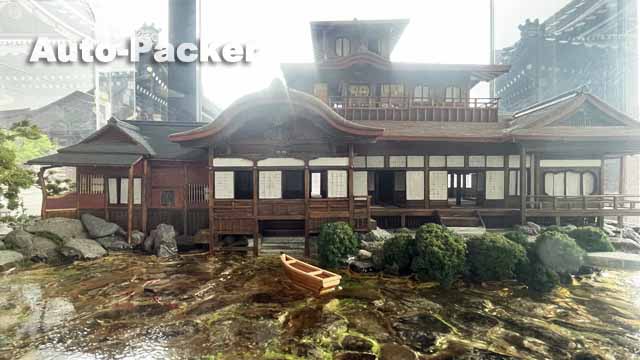

出典:AirX

今は「西」と「東」に分かれ、それぞれが広大な境内を誇る「大寺院」として、ともに京都駅の近くに存在しているが、「本願寺」のルーツは、鎌倉時代の1272年に京都東山に創建された、「浄土真宗」の開祖「親鸞聖人」の小さな廟堂にある。

「本願寺」と号し寺格化されたのは、鎌倉幕府が滅びる2年前の1321年。

出典:Wikipedia

「本願寺」は荒れる京都の中で細々と明かりを灯し続けていたが、「親鸞」の教えを分かりやすく説き、身分を超えてあらゆる階層に信者を増やした、第8世宗主「蓮如」の時代に大きな躍進を遂げる。

しかし信者の急増は他宗派の怒りを買い、「蓮如」が51歳を迎えた1465年に、「本願寺」は暴徒化した「延暦寺」の僧兵に襲われ、破却されてしまった。

出典:Wikipedia

現在、破却された「本願寺」があったとされる場所は、知恩院の塔頭「崇泰院」になっており、門前には「親鸞聖人旧御廟所」の石碑が立っている。

幸いにも「蓮如」は越前に逃れ、のちに畿内に戻って山科に本願寺を再興。

晩年は大坂に「石山本願寺」も建立する。

その「石山本願寺」が、約11年に及ぶ「織田信長」と抗争を繰り広げた末に、京都に移って「西」「東」に分裂するまでの話は、後ほど詳しく述べるとして、その前にここで「親鸞」と「浄土真宗」の説明を入れよう。

親鸞と浄土真宗

鎌倉時代の前半から中期にかけて活動した「親鸞」は、仏教界最大の宗派である「浄土真宗」の開祖で、信者からは「親鸞聖人」の名で親しまれている。

「親鸞」は9歳で出家し、20年間「比叡山」で厳しい修行に励むが、そこでの修行では悟りに至ることができないとの思いから、29歳で「比叡山」を下り、過去に同じように「比叡山」を去った「法然」のもとに身を寄せる。

以降は「法然」が唱えた「浄土宗」の”どのような人であれ、念仏ひとつで救われる”という「本願念仏」の教えに帰依し、生涯をかけて、それをさらに合理的に高めた「他力本願」を説くことに力を注いだ。

それが後の「浄土真宗」のルーツになる。

このあらゆる人々に救いの道を開いた「法然」と「親鸞」の活動によって、多くの念仏者が生まれたが、そのことが修行を重んじる他の仏教教団からの反感を呼ぶ。

その結果、京都五山に位する「東福寺」からの直訴がきっかけで、2017年に「後鳥羽上皇」から、「法然」は土佐へ、「親鸞」は越後への流罪が科せられた。

ちなみに「後鳥羽上皇」は、1221年に鎌倉幕府執権の「北条義時」討伐の兵を挙げたが敗北し(承久の乱)、隠岐に流されたまま、1239年に同地で崩御している。

出典:NHK

「承久の乱」は、2022年に放送されたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の終盤で詳しく描かれ、「尾上松也」が「後鳥羽上皇」役を好演していたので、記憶に新しい人も多いと思う。

かくして

「承久の乱」の翌年にふたりは赦免されるが、ほどなく「法然」は京都で亡くなる。

いっぽう「親鸞」は、越後から信濃(長野)、上野(群馬)を経て、常陸(茨城)へと移り、約20年間の歳月をかけて関東から東北にまで念仏の教えを広めた。

63歳で京都に戻った「親鸞」は著作活動に励み、 90歳でこの世を去るが、自らが開宗する意志はなかったと考えられている。

法然

比叡山で天台宗を学んだ「法然」だったが、唐の阿弥陀仏信仰者である「善導」の教えに接したことで、”世の人々の願い”に目覚め、山を下りて阿弥陀仏の誓いを信じ「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば、死後は平等に往生できるという「専修念仏」の教えを説き、のちに「浄土宗」の開祖と仰がれる。

ちなみに「浄土宗」と「浄土真宗」では、人は亡くなるとすぐに極楽浄土へ旅立ち、仏様になると考えられている。

そのため「喪中」や「忌中」という概念はなく、親族が亡くなっても、特に生活を変えることなく過ごしていいそうだ。

浄土宗と浄土真宗の違い

もっとも分かりやすい違いは、「浄土宗」が「念仏を熱心に唱えることによって、だれでも往生できる」という「自力本願」を説いているのに対して、「浄土真宗」では「阿弥陀仏の救いを信じるだけで、往生させてもらえる」という「他力本願」を説いている点にある。

また仏教には、「不殺生戒(ふせっしょうかい)=いかなる生き物も殺さない)」や「不邪淫戒(ふじゃいんかい=淫らな関わりを持たない)」といった「五戒」があり、「浄土宗」は他の宗派同様にその「五戒」を守らなければならないが、「浄土真宗」にはその戒律がない。

そのため仏教に帰依する証として受ける「戒名」はなく、「法名」が与えられる。

さらに僧侶は結婚することができて、髪形も自由に選んでかまわない。

これで”坊主頭”ではない「お坊さん」がいることに、納得ができただろう(笑)。

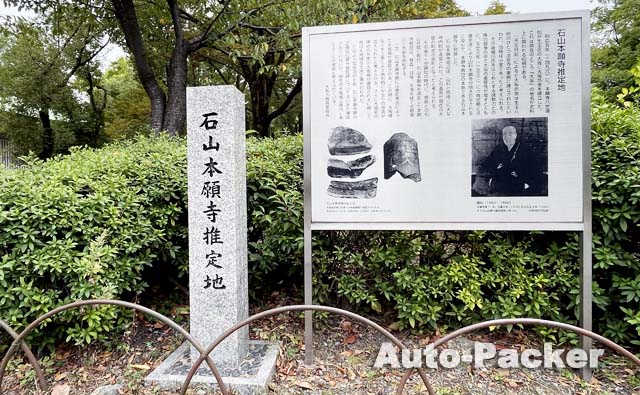

山科本願寺と石山本願寺

出典:ヤマップ

さて。

東山にあった「親鸞」が眠る「本願寺」を失った「蓮如」が、その再建を期し、「応仁の乱」の翌年(1478年)から6年の歳月をかけて造営したのが「山科本願寺」だ。

山科は近江から陸路で三河へ、また琵琶湖を通る水路で北国へと通じ、さらに淀川流域の伏見・大阪・奈良にも通じる、「浄土真宗」の地盤のほぼ中心に位置していた。

また過去の教訓から、「山科本願寺」は総本山として地域の中核となるべく防御を固めた、戦国時代の最先端を行く”城郭宗教都市”の機能を備えていたという。

蓮如上人六字名号碑

さらに「蓮如」は1496年に、交通の便がよく、人や物資が集まりやすい大坂に着目し、息子に門主の座を譲った後の居所として、そこに「石山本願寺」を建立し、盤石の基盤を築いて、1499年に85歳で天へと召されたはずだった…

しかし「蓮如」の死後、「本願寺」は再び抗争に巻き込まれる。

その背景にあったのが、「浄土真宗」の信徒が起こした「一向一揆」だ。

その勢いが都に及ぶのを恐れた、室町幕府管領の「六角定頼」と、京都の町民が主体の「日蓮衆徒」は、1532年に「山科本願寺」を襲撃して焼き払った。

そのため第10代門主の証如は、大坂の「石山本願寺」に本拠地を移し、「寺内町(じないまち)」と呼ばれる寺院を中心に形成された、これまで以上に強固な「城郭都市」づくりを推し進める。

続く第11代門主「顕如(けんにょ)」は、左大臣の娘と結婚して、公家や有力大名との結びつきを強め、政治力をあわせることで有力大名並みの力を持つようになり、「石山本願寺」は絶頂期を迎えた。

しかし今度はそこに、天下統一を目指す「織田信長」が現れ、大きな社会勢力となっていた「石山本願寺」と衝突する。

そして1570年に「石山合戦」が始まった。

「石山本願寺」は、「雑賀衆(さいかしゅう)」をはじめとする門徒衆とともに長年にわたって抵抗を続けたが、最後は仏法存続を旨として「信長」と和議を結び、「顕如」は1580年に「石山本願寺」を退去し、「石山本願寺」はその直後に焼失した。

しかしご承知の通り、その2年後に「信長」は「本能寺の変」でこの世を去る。

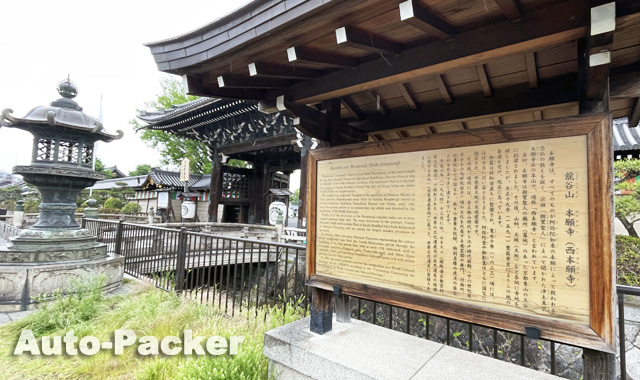

西本願寺の成り立ちと見どころ

1591年、天下人となった「豊臣秀吉」のはからいで、「本願寺」は再び京都に帰ることとなり、「顕如」は現在の六条堀川に今の「西本願寺」を建立した。

これで「一件落着」なら良かったが、冒頭で書いたように現在の「本願寺」は「西本願寺」と「東本願寺」に分かれている。

もちろん”お西さん”と呼ばれる「浄土真宗本願寺派」も、”お東さん”と呼ばれる「真宗大谷派」も、「浄土真宗」を教義としていることに違いはない。

ただ、世界遺産に登録されているのは「西本願寺」だけだ。

「西本願寺」だけが世界遺産に登録されている理由には、国宝に指定されている「飛雲閣」や「唐門」といった、桃山文化を代表する建築物や庭園が残っていることが挙げられる。

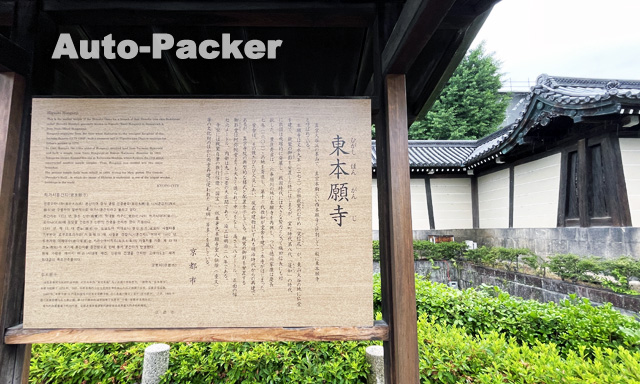

逆に「東本願寺」が世界遺産に登録されない理由は、江戸時代に4度も火災に遭ってしまったことから、国宝建造物や特別名勝庭園がないためとも云われている。

前置きが長くなるので、「本願寺」が京都で2つに分かれた経緯と「東本願寺」については、最後に説明をしたいと思う。

ということで、ここからは現在の「西本願寺」の見どころを紹介しよう。

出典:西本願寺

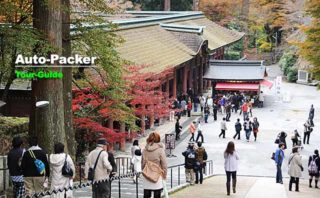

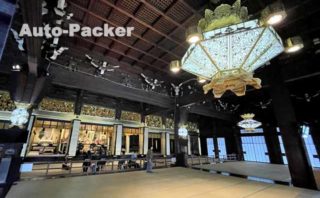

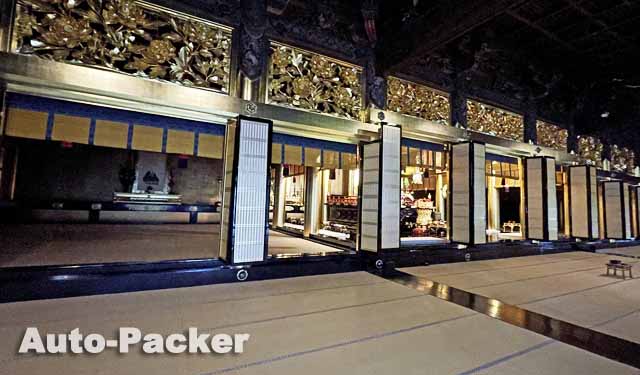

これが「西本願寺」の境内地図だが、見てお分かりの通り、メインの建物は中央に位置する国宝の「御影堂(ごえいどう)」と「阿弥陀堂(あみだどう)」になる。

写真の左が「御影堂」で右が「阿弥陀堂」だが、アイフォンの超広角モードでも全部入り切らないなんて、常識外れというか、桁違いのデカさといえる(笑)。

まず1636年に再建され、2009年(平成21年)に大修復を受けた「御影堂」は、南北62メートル・東西48メートル・高さ29メートルを誇る本瓦葺きの入母屋造りで、

中央に「親鸞聖人」の木像を掲げた、一度に1200名以上が参拝できる世界最大級の木造建築物になる。

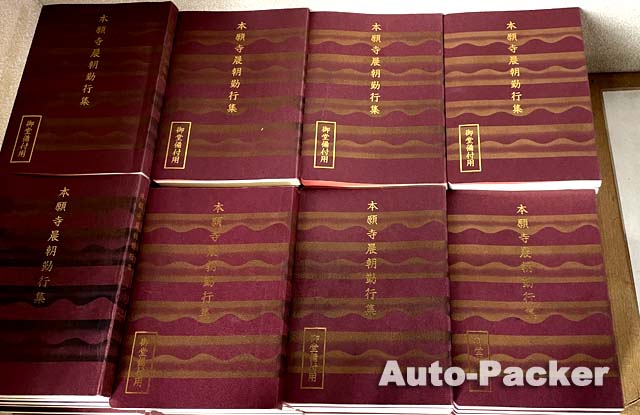

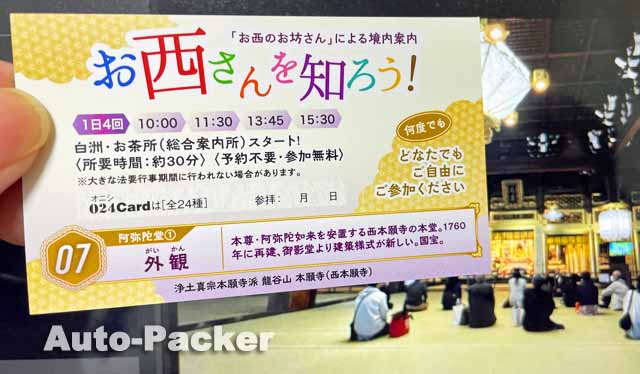

実は「西本願寺」では、観光客を対象に、毎日無料で「お西さんを知ろう!」という無料ガイドを定期的に実施している。

筆者は実際に参加してきたが、若いお坊さんが「御影堂」の中で、説法と云うより、まさにガイドに近い口調で、分かりやすく「親鸞聖人」や「本願寺」のことを説明しくれ、これは極めてお勧めだと感じた。

ちなみに「西本願寺」では、このガイドだけでなく拝観料も駐車場代も無料だ。

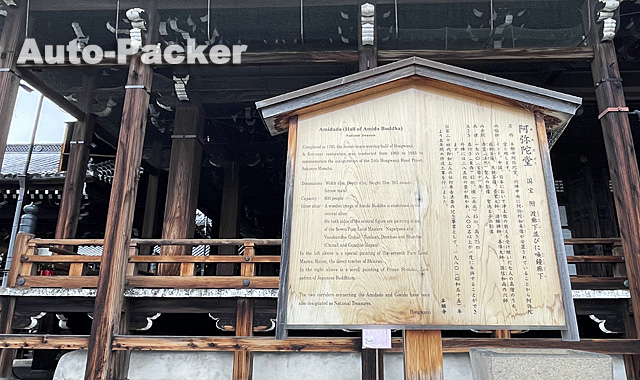

いっぽうの「阿弥陀堂」は、南北45メートル・東西42メートル・高さ25メートルと「御影堂」より少し小さめだ。

こちらは1760年に再建され、1985年(昭和60年)に修復を受けたあと、2017年(平成29年)年8月から、4年8ヶ月をかけて再び修復工事が行われ、2022年(令和4年)年の3月に完了したばかりになる。

「阿弥陀堂」は、本尊の「阿弥陀如来像」を安置していることから「本堂」とも呼ばれるが、「阿弥陀堂」より「御影堂」が大きな造りになっているのは、「西本願寺」と「東本願寺」の大きな特徴だ。

その理由には様々な表現があるようだが、後年に「浄土真宗」と呼ばれるようになったこの宗派の本質は、仏の「阿弥陀如来」よりも、”どのような人であれ、念仏ひとつで救われる”との教えを説いた「親鸞聖人」に対する信仰で、教徒は”親鸞聖人”の参拝に来ているという思いが強いことに起因しているようだ。

それは筆者のように、歴史が好きで訪れる観光客にも当てはまる。

つまり「本願寺」は昔から、理由を問わず庶民を受け入れてきたから人気がある。

ちなみに令和3年版の文化庁「宗教年鑑」によると、「浄土真宗本願寺派」と「真宗大谷派」を合わせた信者の合計は1519万人にのぼり、日本八宗だけでみると実に48%と半数近くを占めている。

続いての見どころは、「書院」の近くにある「唐門」だ。

「北小路通」に面して建つ「唐門」は、桃山文化を代表する国宝建造物で、天皇またはその使いの者のみが通る「西本願寺」の「勅使門」にあたる。

その細部の彫刻を眺めていると、日が暮れるのを忘れるとの謂れから、「日暮門(ひぐらしのもん)」の異名を持っている。

かつて「唐門」は、「豊臣秀吉」の政庁兼邸宅であった「聚楽第」にあったとされていたが、今は1618年に廃城が決まった、徳川家築城の「木幡山伏見城」から移築されたとする説が有力なようだ。

ただ、いずれにしても江戸時代の寛永年間に改造され、 その際に彫刻などで飾り立てられたとされる。

ちなみに寛永年間は、「徳川家光」が「日光東照宮」を大修築した時期と重なるが、その東照宮にも「日暮門」がある。

ただしその装飾レベルは大違いで、さすがにこの程度で「日暮門」と呼ぶのは、江戸時代の「御師」が得意とした”誇大広告”と云わざるを得まい。

日光の「日暮門」こと「陽明門」を知る人は、むしろ「西本願寺」の「唐門」は見ないほうがいいかもしれない。

というか、知っている人なら筆者のようにそんなウソは書けないはずだ(笑)。

さて。

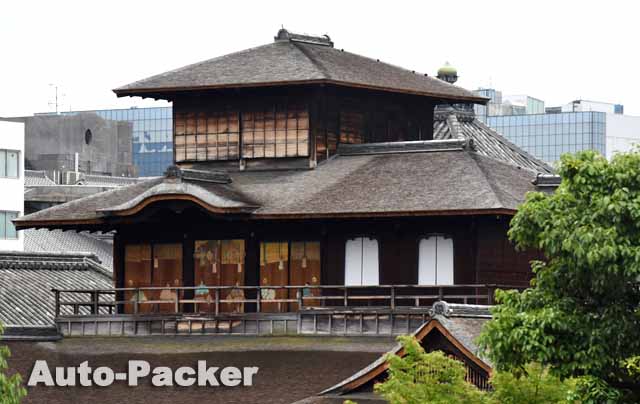

続いての国宝は、「金閣」「銀閣」とともに”京都三名閣”のひとつに挙がる「飛雲閣」だが、ここは普段は非公開となっており、拝観を希望する場合は、事前に西本願寺に電話(075-371-5181)で、その方法を確認する必要があるとのことで、残念ながら筆者は中を見ていない。

この写真は総合案内所に飾ってあった模型だが、全体的に柱が細く障子が多いことから、空に浮かぶ雲のようだということで、「飛雲閣」の名がついたという。

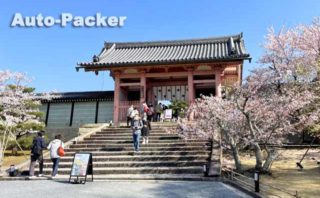

最後は「西本願寺」の入場門についてだが、一般観光客が境内に入れる入口は、「堀川通」沿いにある重要文化財の「御影堂門」と「阿弥陀堂門」になる。

見栄えがいいのは、この「阿弥陀堂門」。

いっぽう意外なのは、「堀川通」を隔てて建つこの質素な「総門」だろう。

この門は「高麗門」と呼ばれる様式で、「豊臣秀吉」が朝鮮半島に出兵した”文禄・慶長の役”の頃から城郭建築で用いられ始め、江戸時代には門徒や商人らが住む寺内町と、神社仏閣の出入口を仕切る門として、多用されるようになったという。

古文書によると、「西本願寺」は1864年の大火で総会所を失ったが、隣接する「総門」はあわやのところで焼失を免れ、1711年の建立時のまま残っているとされる。

その「総門」が建立されて約300年。

「西本願寺」側から「総門」をくぐると、正面通に立ち並ぶ仏具店が見え、反対側から臨むと、「堀川通」を走る車両越しに「西本願寺」の「御影堂門」が目に入る。

事情を知らなければ奇妙な立地に思える門だが、その変遷を辿ると、江戸時代の「西本願寺」の寺域整備の様子から、現代にいたる京都の都市計画の一端までを示す、意味ある建造物であることに気がつく。

こういう情報があると、「西本願寺」に行こうと思っている旅行者の視野は広がる。

この話は10年以上前の2013年の「日経新聞」から引用しているのだが、さすがは新聞社と感じさせるいい記事だと思った。

最後にもうひとつ、外から見える「新選組」ゆかりの建物をご紹介。

境内の北の角に建つ重要文化財の「太鼓楼」は、「新選組」が名を挙げた1864年の「池田屋事件」以降、隊士が増えて「壬生」の屯所が手狭になったことから、翌年に「壬生」から「西本願寺」に屯所を移した際に使用していたところだ。

西本願寺の駐車場

出典:西本願寺

これは先ほどお見せした「西本願寺」の見取り図だが、参拝者用に用意された駐車場は、境内の北側で「堀川通」と交差する、「花屋町通」沿いにある「北境内地駐車場」のことだ。

ただし交差点付近の「堀川通」には中央分離帯があるので、「二条城」方面から来ると右折できないので注意が必要。

といっても今は、ナビがちゃんとアクセスルートを教えてくれる(笑)。

ここは入庫後に写真左の受付で記名をすれば、拝観に訪れた旅行者でも無料で利用することができる。

参拝者用駐車場の利用時間は5時から17時で、トイレがあるとはいえ、よほどの事情がない限り、ここでの車中泊は許されないだろう(笑)。

なお「北境内地駐車場」からは、「花屋町通」を渡って「東棟」横の入口から境内に入ることができるので、わざわざ大回りして「阿弥陀堂門」まで行く必要はない。

さて、長々と続いた「西本願寺」の紹介は以上で終了になる。

おそらく、どこより詳しい旅行者向けの観光ガイドだったと思うので(笑)、ここで退席していただいてもかまわない。

ここから先は、少し話を巻き戻して、京都に帰還できた「本願寺」がなぜ分裂し、「東本願寺」ができたのかという話を追記していく。

東本願寺建立の経緯

前述した「石山本願寺」と「織田信長」による「石山合戦」の最中、実は「石山本願寺」の中では、和睦するか徹底抗戦するかで意見が対立していた。

和睦を主張したのは、「石山本願寺」の宗主であった「顕如」と三男の「准如」で、長男の「教如」は徹底抗戦を主張するが、最終的に「顕如」が和睦を決め、「石山本願寺」は「信長」に明け渡された。

そしてこの時の対立がもとで、「顕如」は「浄土真宗」の宗主を三男の「准如」に譲ることとなり、「顕如」と「教如」の対立は決定的となった。

「信長」が「本能寺の変」で討たれた後の経緯は既に記載済みだが、その後「教如」は「徳川家康」に接近し、「西本願寺」の建立から約10年後となる1602年に、現在の七条烏丸に寄進を受けて「東本願寺」を創建した。

ただその背景には、したたかな「家康」の策略があったとされる。

自らも若き日に三河で一向一揆と戦った経験があり、「石山本願寺」に苦しめられた「信長」を間近に見てきた「家康」は、「本願寺」自体を分裂させることで力を弱め、さらに両者の対立を煽ることで互いの勢力を削ぎ落とそうとした。

「西本願寺」と「東本願寺」は、当初は「家康」の思惑どおりに不仲だったようだが、もともと兄弟のようなものだけに、代替わりが進んだ江戸時代の後半からは共同歩調を取り始める。

さらに現在は交流も盛んに行われており、関係は良好といえるそうだ。

ちなみに「東本願寺」にも「阿弥陀堂」と「御影堂」があり、知らない人が見れば、両者の違いはよく分かるまい(笑)。

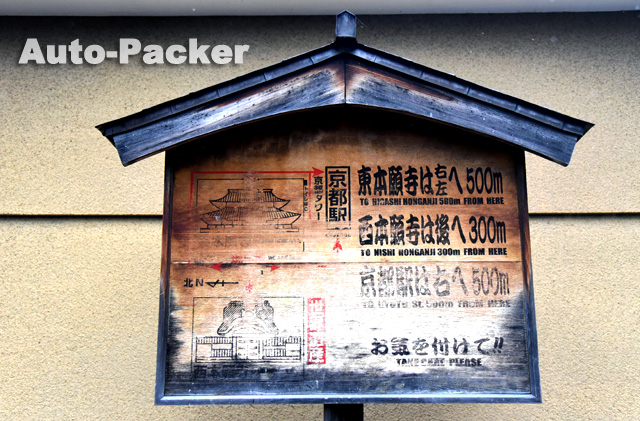

「西本願寺」から「東本願寺」は1キロほどの距離なので、歩いても15分ほどで行けるのだが、あえて観光客が2つを見て周る必要はないと思う。

「古都京都の文化財」ベストテン

車中泊で旅する京都

車中泊でクルマ旅 総合案内

クルマ旅を愉しむための車中泊入門

この記事がよく読まれています。