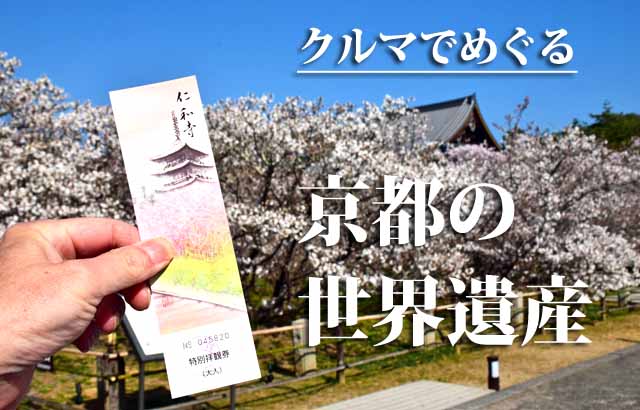

大坂在住で歴史に精通する、車中泊旅行歴25年のクルマ旅専門家が、50枚以上の写真とともに清水寺の概要と見どころ及びトリビア、さらに自信を持ってお勧めできる周辺駐車場をご紹介します。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

~ここから本編が始まります。~

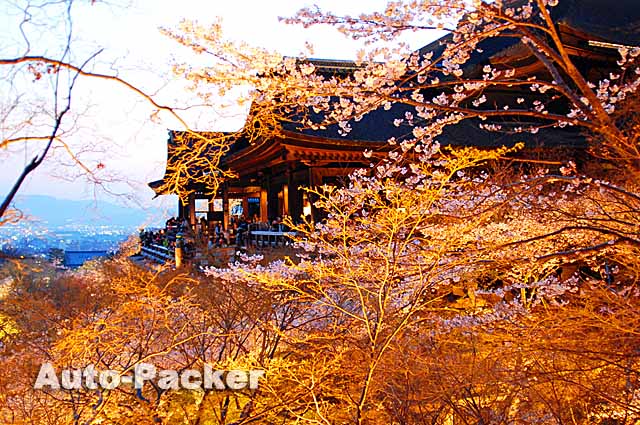

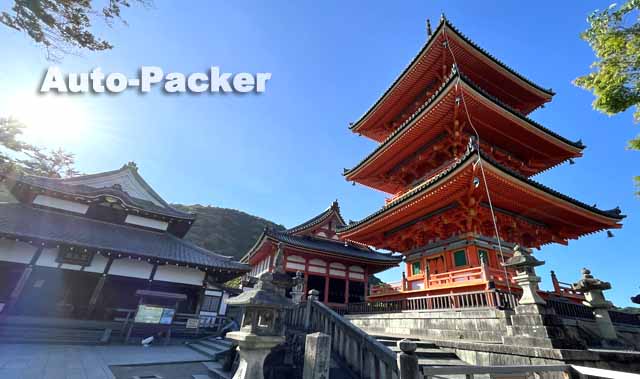

世界遺産「清水寺」には、あまり知られていない”とっておきの”フォトスポットがある。

清水寺 DATA

清水寺

〒605-0862

京都府京都市東山区清水一丁目294

☎075-551-1234

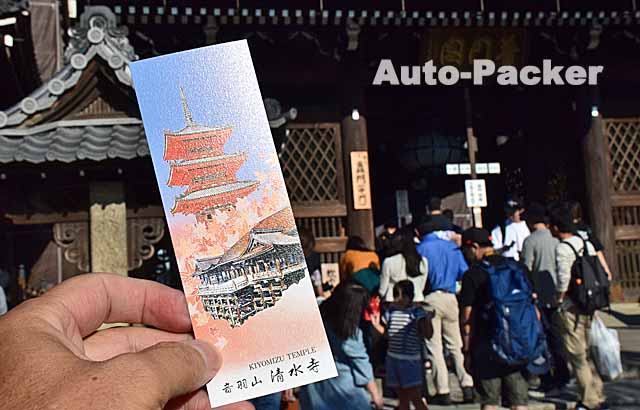

拝観料500円

6時開門~18時閉門

※7.8月は18時30分閉門

※春・夏・秋の夜間特別拝観期間中は

21時受付終了

駐車場

清水坂観光駐車場

普通車1600円/1回

利用時間 24時間

収容台数 普通車59台

清水寺の筆者の歴訪記録

※記録が残る2002年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2002.11.20

2004.04.06

2005.11.21

2008.04.03

2017.09.24

2017.09.30

2018.03.14

2024.05.30

※「清水寺」での現地調査は2024年5月が最新です。

清水寺 目次

清水寺創建のいきさつと歴史

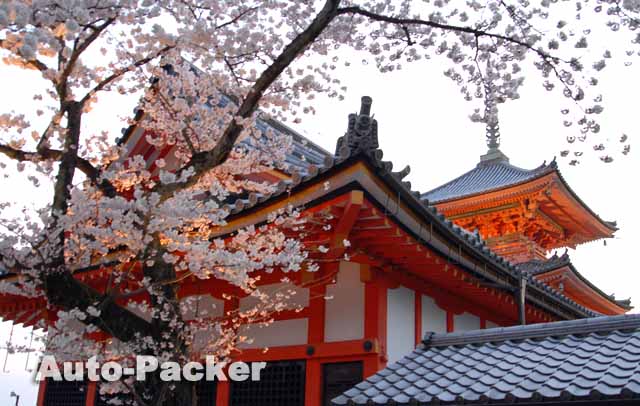

「清水寺」のシンボルは、「懸造り(かけづくり)」と呼ばれる技法で、崖の上にせり出すように築かれたこの「舞台」。

ゆえに現地に行けば、誰もが「何を置いてもまずはそこへ行かねば!」と真っ先に向かってしまうわけだが(笑)、

”予習”では焦る必要はない。

むしろ腰を落ち着け、現地では得にくい情報から収集していくのが得策だ。

というわけで、まずは「清水寺」創建のいきさつから始めよう。

「清水寺」は「広隆寺」「鞍馬寺」とともに、平安京遷都以前からの歴史を持つ古い寺院で、伝承されている創建は奈良時代の778年まで遡る。

出典:清水寺

「清水寺」の始まりを記した「清水寺縁起」によると、

奈良で修行を積んだ僧の「賢心<けんしん>(後に延鎮<えんちん>と改名)」は、霊夢に従って北へと向かい、やがて京都の「音羽山」で清らかな水が湧出する瀧を見つけた。

出典:wikiwand

「賢心」は、そこで瀧の近くに庵を結んで修行をしている、修行者の「行叡居士(ぎょうえいこじ)」に出会う。

「行叡居士」は「賢心」に、観音を造立するにふさわしい霊木を授け、「あなたが来るのを待ち続けていた。私は東国に修行に行くので、どうかこの霊木で観音像を彫刻し、この霊地にお堂を建ててくれ」と言い残して姿を消した。

「賢心」はここが「勝妙の霊地(すぐれた神仏などの霊験あらたかな土地)」であることを悟り、授けられた霊木に「千手観音像」を刻み、「行叡」の庵に安置した。

「賢心」が辿り着いた「勝妙の霊地」は、その後「音羽の瀧」と呼ばれ、1200年が過ぎた現在も清らかな水を流し続けている。

「清水寺」の名は、その伝承に由来する。

その後の「清水寺」創建の物語には、「桓武天皇」の蝦夷討伐の際に、征夷大将軍として功績を残した「坂上田村麻呂」が登場し、「賢心」に感銘を受けて自邸を本堂として寄進する。

さらに798年、「坂上田村麻呂」は「賢心」と協力して本堂を大規模に改築し、観音像の脇侍として地蔵菩薩と毘沙門天の像を造り、ともに祀った。

それが現在の「清水の舞台」で知られる伽藍のルーツとされている。

平安時代初期の「清水寺」は、朝廷からの庇護を受けて発展するが、後半からは「延暦寺」との抗争や「応仁の乱」に巻き込まれ、伽藍は1063年から1629年までの短い間に、記録に残るだけでも9回の焼失を繰り返してきた。

荒廃した「清水寺」を再興したのは、江戸幕府の三代将軍「徳川家光」で、「清水寺」に現存する建物の多くは、江戸時代初めの1633年に再建されている。

「徳川家光」による再建から約380年、前回の”昭和の大改修”からでも約50年が経過した「清水寺」では、2008年からあしかけ12年に及ぶ”平成の大改修”が行われ、2020年12月にすべての工事が完了した。

おかげで当面は、いつ訪れてもこの景観を目にすることができる(笑)。

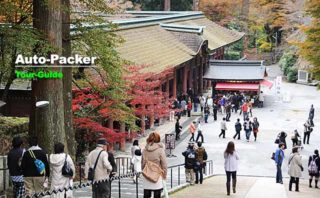

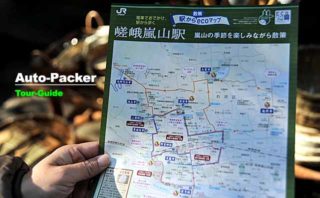

まず「清水寺」は、朝の6時に開門する。

最寄りの「清水坂観光駐車場」は24時間利用できるので、マイカーなら早朝の時間帯に拝観するのが、空いていてお勧めだ。

ただしさすがにその時間帯は、まだ周辺の土産店はどこも開いていない(笑)。

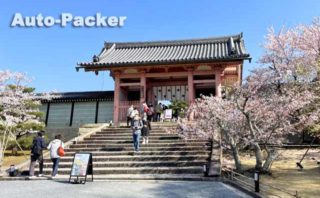

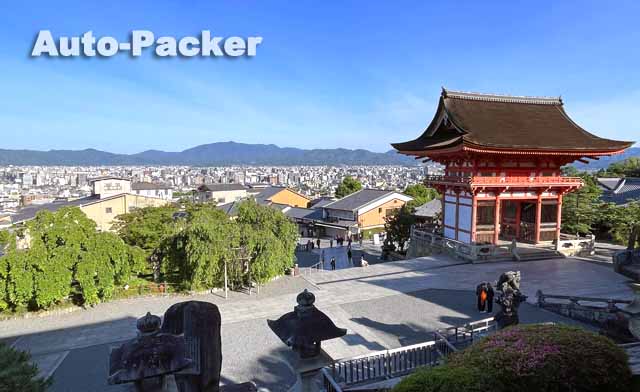

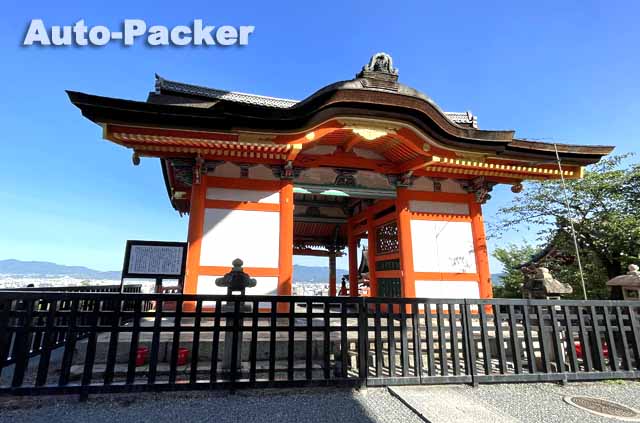

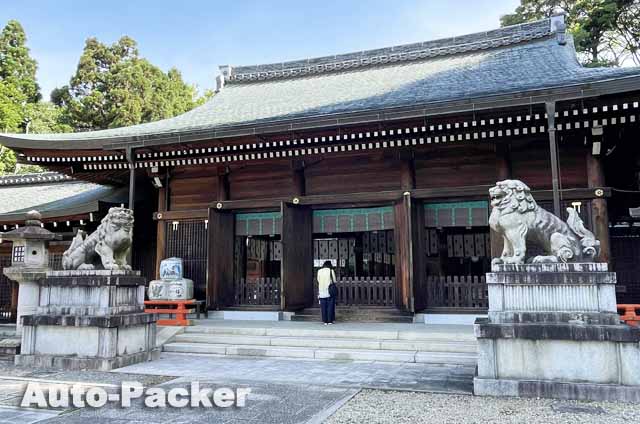

「清水寺」の入口にある「仁王門」は、門外から本堂が見えないことから、「目隠し門」の異名を持つが、実は本当に隠しているのは別の場所と云われている。

それは「御所」。

高所にある「清水寺」の境内からは、今でも京都の町が一望できるが、天皇が住まわれる「御所」を見下ろしてしまわないように、「仁王門」が建てられたという。

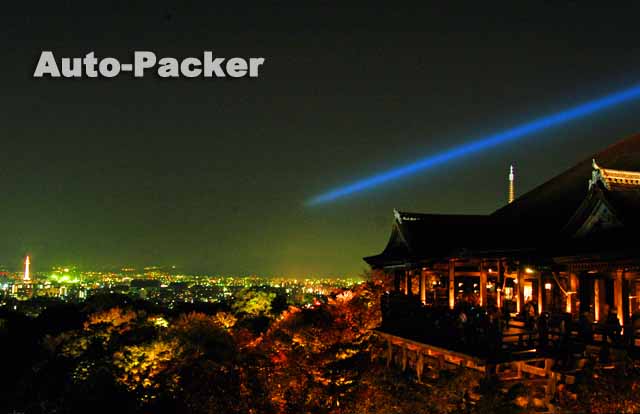

ちなみに「清水寺」から京都市内が一望できるのは、「舞台」ではなく、この「西門」の裏側にある展望所だ。

ここはまだ拝観料の必要がない、「仁王門」から入ってすぐの”知る人ぞ知る場所”。

ライトアップの前にはこういう景色も見られるので、覚えておいても損はない。

「慌てる乞食は貰いが少ない」という諺は、「清水寺」でも当てはまる(笑)。

さて。

「清水寺」の「仁王門」は、1469年の「応仁の乱」で一度焼失したが、1500年頃に再建され、2003年に解体修理を受けている。

両脇に立つ高さ約3.65メートルの「金剛力士像」は、鎌倉時代末期のものだけあって、時代の重みを感じさせてくれる。

それをなんとか写真に撮ろうと努力したが、この太い金網に阻止された(笑)。

次は狛犬の話。

一般的な狛犬は、口を開けている「阿形(あぎょう)」と口を閉じた「吽形(うんぎょう)」が対になっていることが多く、「阿」には万物の始まり、「吽」には万物の終わりの意味があるという。

ただ「仁王門」では、どちらも口を開けた「阿形」が置かれており、清水寺七不思議のひとつに数えられているとか。

「清水寺」では、『「終わり」は次の「始まり」でもある』と説明しているが、要は信仰には終わりがなく、繰り返し繰り返し行うものという意味を込めてのものだろうと、筆者は勝手に理解することにした。

ちなみに、言葉を交わさくても息のあった状態を指す「阿吽(あうん)の呼吸」は、 仏教用語の「真言」(仏の真実の言葉)からきており、日本語の「あ」から「ん」にまつわるという話は、どうやら本当ではないらしい(笑)。

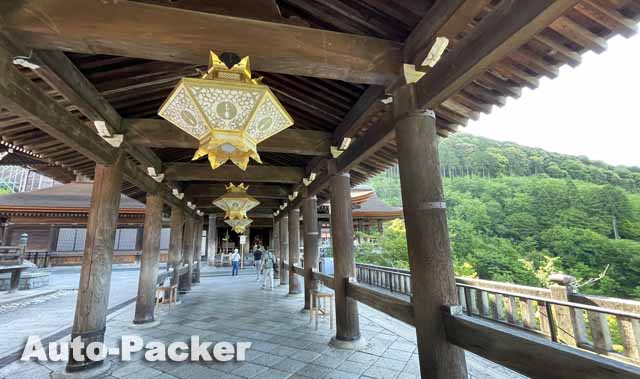

ここからは、拝観料を支払った先にある本堂に進む。

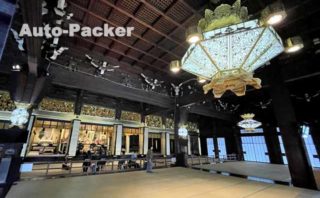

冒頭でも記したが、「清水寺」の本堂(伽藍)には、「寄棟(よせむね)造り」の屋根と、釘を使わずに木材同士を巧みに組み合わせた「懸造り」と呼ばれる、日本古来の伝統工法が採用されている。

本堂には本尊の「千手観音立像」が奉祀されており、”清水の舞台”は古くから観音様に芸能を奉納する場として使われてきた。

すなわち、高さ約13メートルの高台に設けられた”清水の舞台”は、本来は展望台ではなく、410枚以上の檜板が敷き詰められた、行事のためのステージだった。

ところで。

思い切ったことをする際によく使われる例えとして、「”清水の舞台”から飛び降りる」ということわざがある。

驚いたことに、その”清水の舞台”から、江戸時代には実際に234人が飛び降りたという記録が残されている。

観音様に願をかけて舞台の欄干から後ろ向きに飛び、 願いが叶えば無傷、だめでも極楽往生という死も恐れない信仰だったというが、それがバンジージャンプのルーツになったとか云うなら笑えるが、昔の人の信仰にはついていけない(笑)。

さて。

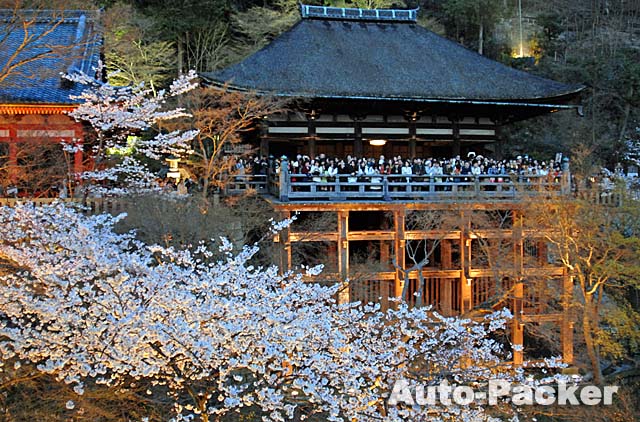

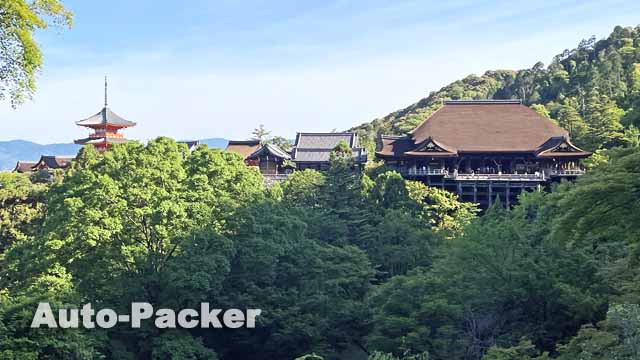

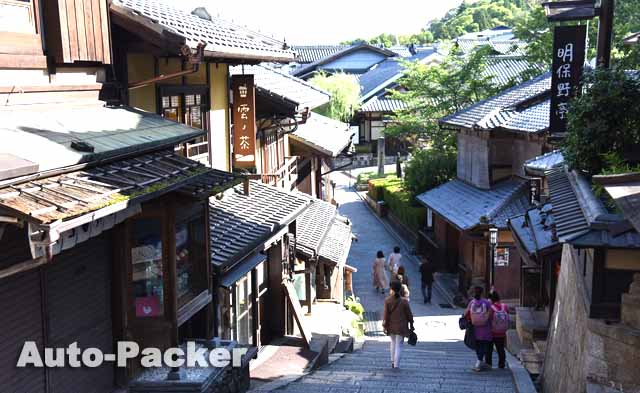

大半の人は、ここまで説明したところを見て満足し、後は写真の石段を下って「音羽の滝」へと向かっていくが、それでは「清水の舞台」を見上げる写真しか撮すことができない。

つまり、こういう京都の町を背景にした写真は撮れないことになる。

「清水寺」のベストアングルが狙えるのは、上のマップの「奥の院」から「子安道」にかけてになる。

ただし今は木が大きくなって、抜けている場所が限られている。

なお「清水寺」の伽藍の全景が撮れるのは、「子安の塔」の前の道だ。

ガイドのおじさんも云っていたが、筆者もここが一番「清水寺」らしい景色が見られる場所だと思う。

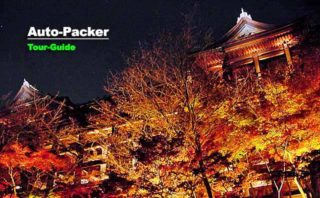

なお、国の重要文化財に指定されている「清水寺」の「三重塔」は、iPhoneクラスの超広角レンズ(14ミリ相当)がないと、近くからは画角におさまらない。

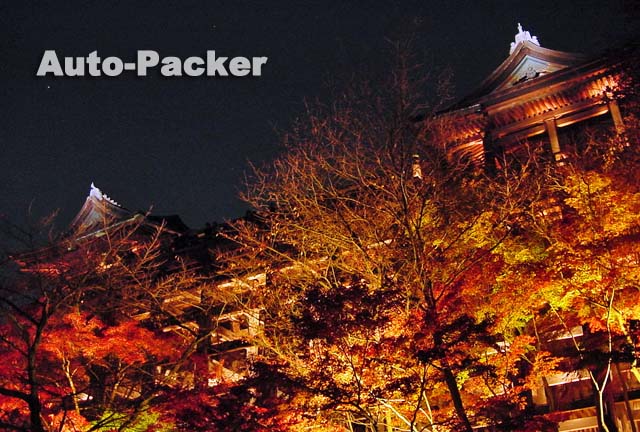

ただライトアップ時に下から撮ると、このように幻想的になる。

以上で”一時間目”の授業はおしまい(笑)。

さほど歴史に興味がない人には、ここまでで十分満足いただけたと思うので、ここからは以下の項までジャンプしていただいても構わない。

だが筆者の記事には、まだ”2時間目”も”3時間目”もある。

ここから先は、若者向けの紹介サイトには書かれていない、大人の歴史好きな旅人に向けての話になる。

清水寺の宗旨と名物和尚

「清水寺」は開創以来、奈良仏教の「法相宗」を宗旨とし、中世・近世は奈良の法相宗大本山「興福寺」の末寺だった。

飛鳥時代の653年に日本に伝えられた「法相宗」は、インドの思想を継承して生まれた唐時代の中国の宗派のひとつだ。

「天台宗」と「真言宗」からなる平安仏教を「平安二宗」と呼ぶのに対して、「法相宗」をはじめ「華厳宗」や「律宗」など6つの宗教からなる奈良仏教は、「南都六宗」と呼ばれている。

「清水寺」が、現在の「北法相宗」の本山として独立したのは1965年。

南都と呼ばれた奈良に対して、北に位置する京都で法灯を掲げるという意味が込められているという。

出典:NHK

ところで。

今の「清水寺」は二人の和尚でも有名だ。

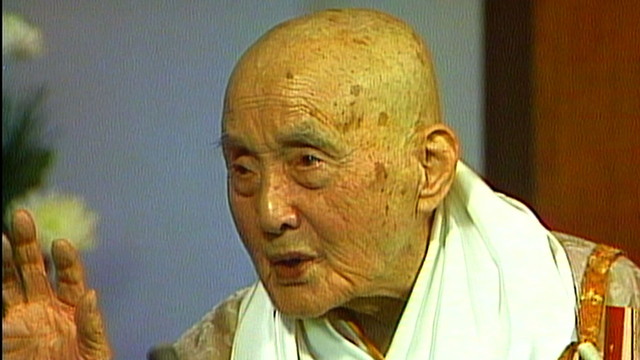

ひとりは「北法相宗」を立宗した「大西良慶和上」で、急速に変化する社会情勢に対応し、これからの時代に社会から必要とされる仏教を模索し続けた、”「清水寺」 中興の祖”と呼ばれる人物。

15歳で仏門に入り、奈良の「法隆寺」などの由緒ある寺院で修行を積んだ後、39歳で「清水寺」の貫主となり、107歳まで生きた仏教界の大長老で、「良慶節」と呼ばれる独特の説法で多くの人に親しまれた。

筆者と同じ世代なら、”日本初の五つ子の名付け親”といえば、思い出す人があるかもしれない。

出典:毎日新聞

もうひとりは、年末に発表される「今年の漢字」でお馴染みの「森清範貫主」だ。

1995年に始まった「財団法人日本漢字能力検定協会」が主催する「今年の漢字」において、公募で選ばれた一文字の漢字を、清水寺の舞台で揮毫(きごう)するシーンをご覧になったことがある人は多いと思う。

「森清範貫主」は、1955年に当時の清水寺貫主「大西良慶和上」のもとで得度・入寺し、1988年4月から「清水寺」貫主に就任後、現在に至っている。

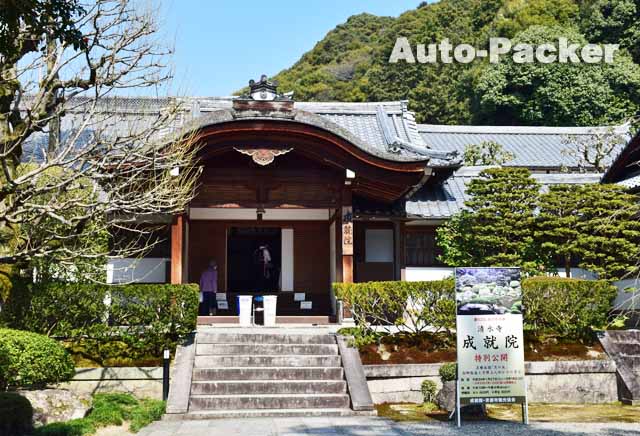

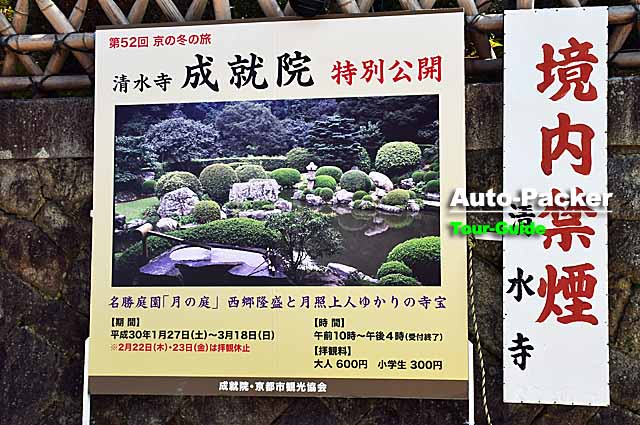

西郷隆盛ゆかりの塔頭「成就院」

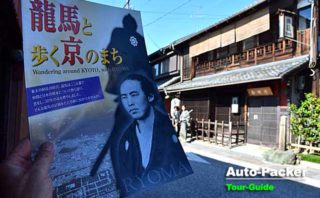

最後は、筆者と同じ「幕末」と「西郷隆盛」が好きな人なら、思わず小躍りしたくなるような話をしたいと思う(笑)。

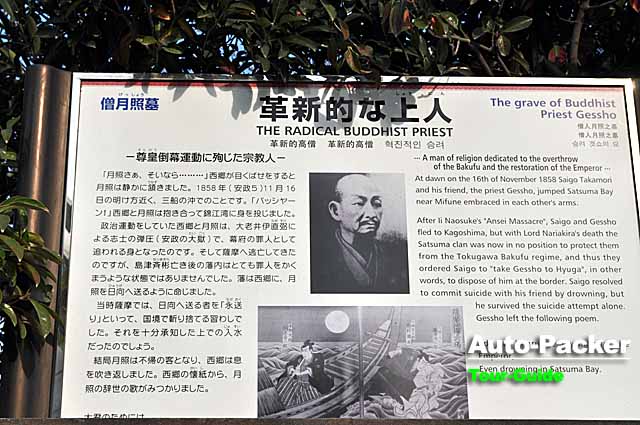

実は幕末の「清水寺」には、「西郷隆盛」と縁の深い住職がいた。

その名は「月照(げっしょう)上人」。

NHK大河ドラマ「西郷どん」を見ていた幕末ファンなら、その名前を知らない人はあるまい。

「月照上人」は塔頭(たっちゅう)と呼ばれる「清水寺」の脇寺にあたる「成就院」の住職だったが、尊皇攘夷に傾倒して京都の近衛家と親しくしていたことから、同じく尊皇攘夷派の「島津斉彬」と家臣の「西郷隆盛」にここで出会い、会談を重ねるうちに強い絆を抱くもの同士となる。

「島津斉彬」が病で急死したことを知った「西郷隆盛」が、後を追って殉死しようとするのを、「月照上人」が諭して止めた話は有名だ。

しかしその後、「月照上人」は安政の大獄で幕府から追われる身となる。

「西郷」の手引きでなんとか薩摩まで逃れたものの、「島津斉彬」の跡を継いだ「島津久光」は、あろうことか厄介者として、「月照上人」の保護を拒否した。

出典:NHK

覚悟を決めた「西郷」と「月照上人」は、日向への移送中に錦江湾に入水し、ともに自殺を図る。

だが「西郷」は引き上げられて息を吹き返し、「月照上人」は帰らぬ人となった。

「成就院」の境内には、「月照上人」と実弟で代わりに囚われ、獄門に遭って亡くなった「信海上人」の歌碑と、ふたりの17回忌に「西郷隆盛」が訪れて詠んだ弔詞碑が立つ。

ただし「成就院」は、年2回の特別公開時にしか見学はできない。

筆者が訪ねた時は「月の庭」に加えて、入水時に「月照上人」と「西郷隆盛」が着ていた着物と、先ほどの石碑に刻まれた「西郷」の弔詞の直筆書を見ることができたが、「西郷どん」は実に達筆だった。

清水寺の駐車場事情と周辺の観光スポット

出典:京都駅チャンネル

筆者は清水寺周辺の駐車場の選択は、マップAの「清水坂観光駐車場(普通車1回1600円)」か、Bの「下河原モータープール(500円/1時間)」の2択だと思う。

これは「清水寺」周辺の観光スポットと連動するわけだが、基本は「清水寺」から「産寧坂(三年坂)」「二寧坂(二年坂)」を通って、「維新の道」から「霊山歴史館」を訪ねるか、「ねねの道」から「高台寺」に出て、往復するかになるのだろう。

「高台寺」を超えて、さらに「円山公園」や「知恩院」まで足を伸ばしたい場合は、いっそ車中泊もできる「京阪パーキング三条駅前」にクルマを置いて、そこから徒歩か京阪電車でアクセスするほうが、気楽に時間を過ごせると思う。

「清水寺」から「高台寺」の間の所要時間は早い人で2時間、2つ以上拝観するなら4時間でも短いくらいだと思うので、実際にはA・Bどちらの駐車場にクルマを停めても、コスト的な大差は出ない。

ただしA・Bともに土日に行くなら、8時台到着でなければ厳しいかもしれない。

この2つを外すと、近くの小さなコインパーキングを探すことになると思うが、300円/20分という”ぼったくり”とも思える料金のコインパーキングがけっこうあるので、入庫前に必ず”何分いくらか”を確認しよう。

ちなみにAの「清水坂観光駐車場」は、観光バスを泊まりで預かるため24時間営業しており、早めに到着して「清水寺」が開門する朝の6時まで仮眠して過ごす手もある。

ただし、5月のような修学旅行の多い時期は、観光バスオンリーで入庫ができない日もあるので要注意。

ただしその場合は、100メートルほど坂を登った角に「清水寺門前駐車場」というコインパーキングがある。

ここは1時間800円で、2時間までなら「清水坂観光駐車場」と同じ料金で利用できるが、収容台数は15台ほどなので、午前9時には満車になると思っておくほうがいいだろう。

いっぽうこちらがBの「下河原モータープール」で、「清水寺」と合わせて「高台寺」「霊山護国神社」にも足を運ぶつもりの人にはお勧めだ。

2024年5月時点の料金は、以下の通り。ここはすぐ近くに公衆トイレがあるのだが、あまりにも傾斜がありすぎて車中泊にはそぐわない。

満車の時は、すぐ左の道を上がって100メートルほどに「高台寺駐車場」がある。

24時間営業

収容台数:100台

駐車料金:最初の1時間600円、

以後30分毎300円。

夜間(23時~翌7時迄、1時間・100円

*正月期間中は除く

高台寺拝観で1時間無料

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 70分満充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 6倍長寿命 高耐...

「清水寺」の周辺観光スポット

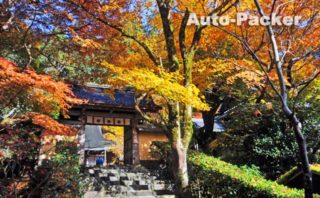

まず紅葉の季節は、「高台寺」とセットで周りたいと思う人が多いと思う。

紅葉の名所で知られる「高台寺」は、「豊臣秀吉」の正室である「北政所」が、夫の冥福を祈るため建立した寺院で、伏見城から移築された遺構など、歴史的な見どころもある。

もうひとつは「坂本龍馬」の墓所がある「霊山護国神社」。

11月15日は「坂本龍馬」の命日で、好物の軍鶏(しゃも)鍋が振る舞われる「龍馬祭」も開催される。

また歴史好きには、隣接する幕末維新ミュージアム「歴山歴史館」もお勧めだ。

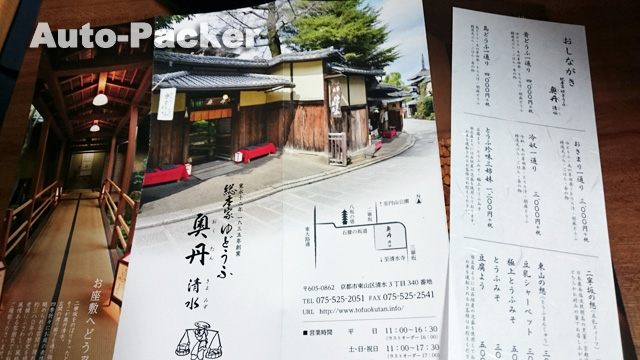

いっぽうグルメで一番の行列店といえば、二年坂にある湯豆腐の「奥丹」になるのだろう。「奥丹」は南禅寺の前にも店があるが、2024年5月現在は休業中なので、その伝統の味はここでしか口にできない。

この記事がよく読まれています。