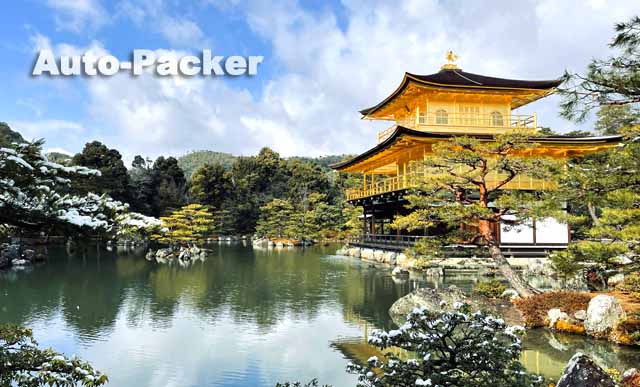

室町時代に開花した「北山文化」の象徴とされる、世界遺産・金閣寺の歴史と見どころ及び、駐車場に関する詳細情報です。

「正真正銘のプロ」がお届けする、リアル車中泊旅行ガイド

この記事は、車中泊関連の書籍を10冊以上執筆し、1000泊を超える車中泊を重ねてきた「クルマ旅専門家・稲垣朝則」が、全国各地からセレクトした「クルマ旅にお勧めしたい100の旅先」の紹介です。

~ここから本編が始まります。~

世界遺産・金閣寺は、室町幕府3代将軍「足利義満」が築いた権力と北山文化の象徴

金閣寺 DATA

金閣寺

603-8361京都市北区金閣寺町1

☎075-461-0013

拝観時間:9時~17時

拝観料:大人500円

専用駐車場

250台(第1・第2・第3駐車場合計)

利用時間

8時40分~17時10分

普通車:最初の1時間400円 以降30分毎に200円

マイクロバス: 最初の1時間600円 以降30分毎に300円

金閣寺の筆者の歴訪記録

※記録が残る2008年以降の取材日と訪問回数をご紹介。

2011.11.27

2022.02.21

※「金閣寺」での現地調査は2022年2月が最新で、この記事は友人知人から得た情報及び、ネット上で確認できた情報を加筆し、2024年5月に更新しています。

金閣寺 目次

京阪神在住者にとっての「金閣寺」

艶やかな姿だけでなく、京都人気ナンバーワンの観光スポットとして、相変わらず輝きを放ち続けているのが「金閣寺」だが、

京阪神在住の人が「金閣寺」から連想するのは、「いつ行っても混んでるんでしょ!」「修学旅行生の定番スポットやん!」、さらに今は「インバウンドのるつぼ!」(笑)みたいな、どちらかといえばネガティブなイメージが強いと思う。

それは間違いではないと思うが、そのうちに人は歳を食って、行きたくても行けなくなる日がやってくる。

またその頃になって、子供の頃に見た、あの煌々とした楼閣が妙に懐かしく思えてきたりもするものだ(笑)。

そんなわけで、コロナ禍が明けやらない2022年の冬、雪が積もったというニュースを聞いて、10年ぶりに訪ねてきた。

ただ着いた時には、既に雪は溶けかけ、思った景色は撮れなかった。

しかしそれゆえ、「金閣寺」そのものをよく見るいい機会になったと思う。

金閣寺創建の歴史

「金閣寺」のルーツは、鎌倉時代の1225年に、幕府と親しい間柄だった貴族の「西園寺公経(さいおんじ きんつね)」が、氏寺として現在の地に建立した「西園寺」と、その境内にあった別荘の「北山第(きたやまてい)」にあると云われている。

当時から「西園寺」と「北山第」は、敷地内に滝や池があり、豪華で美しいものだったと伝わるが、鎌倉幕府の滅亡後に「西園寺公宗」が「後醍醐天皇」暗殺を企てたことが発覚。

「公宗」は処刑され、西園寺家の膨大な所領と資産は没収となり、「西園寺」は次第に荒れ果てていった。

時は流れて室町時代となり、

1394年に将軍職を嫡男の「義持」に譲った室町幕府三代将軍「足利義満」は、1397年に河内国と交換に「西園寺」を譲り受け、改築と新築に乗り出す。

そして誕生したのが、御所にも匹敵する規模と云われた「義満」の別荘「北山殿」で、1399年には現在の「舎利殿(金閣)」が完成したと推定されている。

「義満」は1408年に51歳でこの世を去るまで、政治の実権を手放さず、「北山殿」に住み政務を執っていた。

「義満」の死後、遺言により「北山殿」は禅寺となり、その法号「鹿苑院殿」から二字をとった「鹿苑寺(ろくおんじ)」と名づけられた。

現在の「鹿苑寺」は、「義満」が建立した臨済宗相国寺派の大本山「相国寺」の山外塔頭(たっちゅう)となっており、「相国寺」の僧侶が任期制をもって運営と後世への継承に携わっているが、今の話はもう少し後で詳しく話そう。

それよりも、もっとおもしろい話がある。

足利義満と一休さん

出典:Wikipedia

まずは室町幕府を開いた「足利尊氏」の孫にあたる、三代将軍「足利義満」のプロフィールを簡単に。

「義満」は将軍就任後に、「斯波氏」や「細川氏」を始めとする守護大名の力を削いで将軍独裁体制を確立し、さらに幼年時代に辛酸をなめさせられた南朝を粉砕して、南北朝時代を終焉させている。

さらに明との貿易で得た財力で公家をも抑え込み、1378年には京都の北小路室町に「花の御所」と呼ばれる大邸宅を築いて、その全盛を極めていった。

出典:Wikipedia

「花の御所」は「室町殿」または「室町第」とも呼ばれ、室町幕府の名の由来となったが、「応仁の乱」の戦火に遭い、以降何度か再建が図られたが、今はこの1本の石碑が残るだけになっている。

筆者がなぜ、こんな目立たない石碑の在り処を知っているかというと、実はここが学生時代の通学路だったからだ。

当時の同社大学は、一般教養は「室町幕府跡」、専門は「薩摩藩邸跡」、そして体育は「京都御苑」で授業が行われていた。

歴史好きにはたまらない話だと思うが、残念ながら当時の筆者は、毎日のように見られる史跡に、ほとんどと云っていいほど関心がなかった(笑)。

さて。

ここからはちょっとしたトリビアになる。

出典:東映アニメーション

1975年に初めて放送された「一休さん」は、室町時代の禅寺「安国寺(既に廃寺)」を舞台に、とんちを使って身の回りで起こるさまざまな問題や事件を解決していくアニメだが、「一休さん」が「新左衛門」に伴われて謁見していた将軍様が「足利義満」だ。

これだけではトリビアとは云えないが、実は「一休さん」と「足利義満」は、「孫と祖父」の関係だったという説がある。

ネットには「父親説」を載せているサイトもあるが、それはどうだろうか。

「一休さん」のモデルになった「一休宗純(1394〜1481)」は、ウィキペディアにも『「後小松天皇」の落胤(らくいん)と伝えられている』との記載があり、そうなると「父親説」の線は薄い。

逆に「祖父」なら、「義満」は中宮様である「後小松天皇」の母の元へと、夜な夜な通う”いい仲”だったことになる(笑)。

この話は作家の「海音寺潮五郎」が唱えたものらしいが、ことの真偽はともあれ、「後小松天皇」の父とされる「後円融天皇」は「義満」の従兄弟で、両者の仲が悪かったのは事実のようで、”将軍様の夜這い”は「後円融天皇」への嫌がらせだったのかもしれない。

金閣寺の主な見どころ

さて、ここからは現代の話に移ろう。

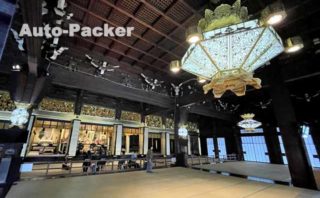

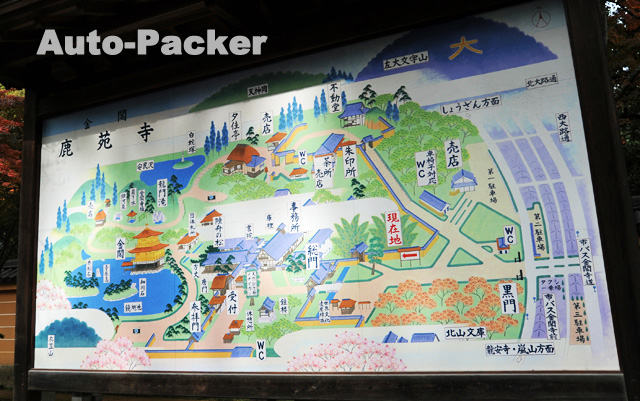

まず「金閣寺」の拝観は、「銀閣寺」と同じく、特に建物にあがって中が見られるわけではなく、境内を順路に沿って歩きながら拝観するだけになる。

そのため所要時間は40分程度、長くても1時間あれば見終えるだろう。

ただ順路を戻ることはできないので、細かなポイントを見落とさないよう、ゆっくり歩みを進める方がいい。そのため見どころは、拝観順路に合わせて紹介している。

また定期的に行われる「特別拝観」もないようなので、拝観料の500円を最大限に生かして、いい思い出を持ち帰ろう。

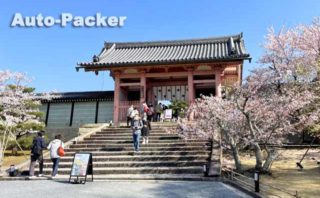

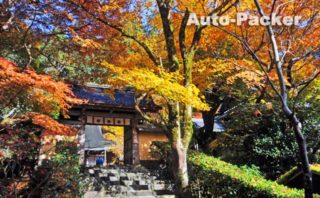

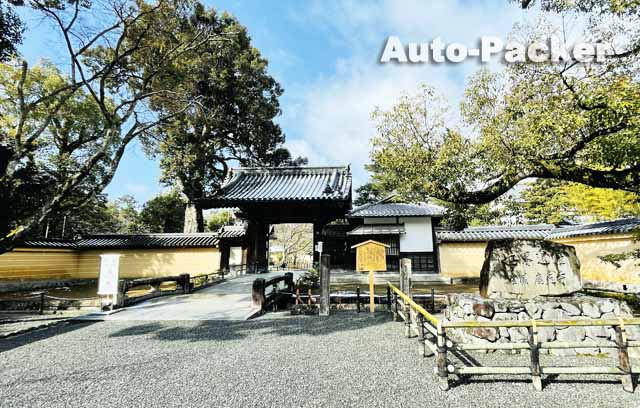

鐘楼

「総門」をくぐると、左手に見えるのが「鐘楼(しょうろう)」だ。

現在の鐘楼は1955年(昭和30年)に再建されたものだが、鐘は鎌倉時代前期に鋳造され、藤原氏の流れを汲む西園寺家由来の梵鐘だという。

ちなみに「金閣寺」で一番紅葉が美しいのは、「総門」から「鐘楼」の一帯だ。

鏡湖池

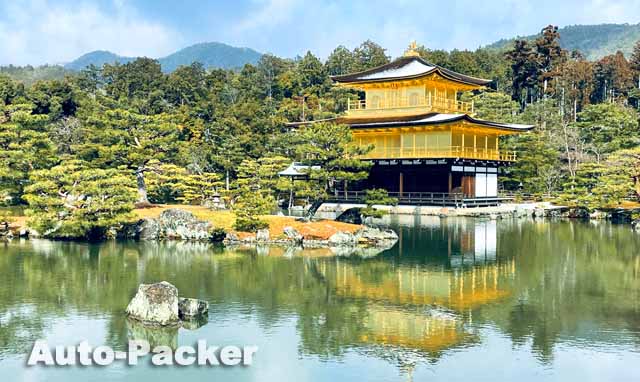

「金閣寺」のベストフォトスポットは、この「鏡湖池(きょうこち)」を挟んだ対岸で、ここからは広角・望遠ともに、まわりの風景と馴染む「舎利殿(金閣)」が撮影できる。

「金閣寺」の庭は、池を中心に庭園を整備し、石や小山などを点在するように配置する「池泉廻遊式庭園」で、訪れた人の視線を前後左右に動かし、庭園に奥行きを与える造園技法を用いている。

加えて、周囲の山や森林などの自然環境を景観の一部として取り入れる「借景庭園」にもなっている。

ゆえに、あえてその作戦に乗っかることで、お気に入りのアングルを見つけよう。

風のない日は、”逆さ金閣”も狙える。

撮影ポイントは、通路が「鏡湖池」にぶつかる三叉路を「方丈」と反対に曲がったところだが、たぶんカメラを構えた人間が大勢いるのですぐに分かる。

なお京都の大半の寺社では、既に三脚の使用が禁止されているので、持参するだけ無駄になる。

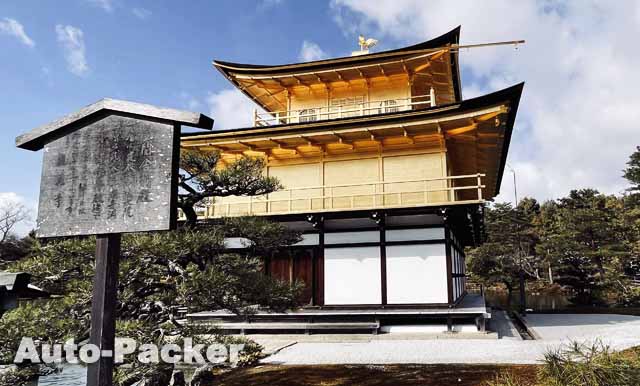

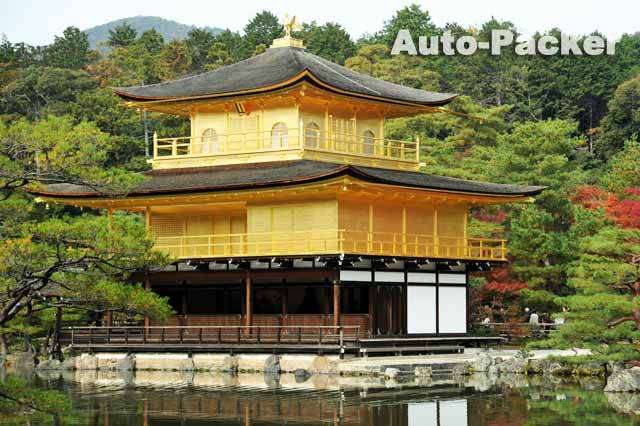

舎利殿(金閣)

「舎利殿」は、建物の内外に20万枚とも云われる数の金箔を貼った3層の楼閣建築で、1層は寝殿造りで「法水院(ほうすいいん)」、 2層は武家造りで「潮音洞(ちょうおんどう)」の名がつけられている。

禅宗仏殿造りの3層は「究竟頂(くっきょうちょう)」と呼ばれ、そこに仏舎利を置いたことから舎利殿と呼ばれた。

屋根は椹(さわら)の薄い板を重ねた柿葺(こけらぶき)で、上には「鳳凰(ほうおう)」が飾られている。

煌びやかな「舎利殿」は、室町時代前期の「北山文化」を象徴する建築物とされているが、裏返せばそれは、「足利義満」が築き上げた強大な権力の証でもある。

一説によれば、「北山殿」は極楽浄土をこの世に現したといわれており、「舎利殿」は鎌倉幕府から続く質実剛健な武士の文化を、華やかな都貴族の文化に融合させる舞台装置としての役割を担っていた。

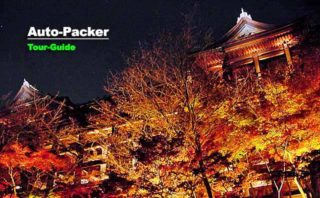

「応仁の乱」を含む動乱や戦火を免れ、築後500年以上にわたって「北山文化」の象徴としての姿を保ち続けてきた「舎利殿」は、1950年(昭和25年)、まさかの放火で焼失する。

だが5年後の1955年(昭和30年)に再建され、1987年(昭和62年)には金箔の張替えと天井画の復元が完了した。

その後「金閣寺」は、1994年(平成6年)にユネスコの世界文化遺産「古都京都の文化財」の構成資産として登録され、現在に至っている。

出典:『黒川翠山撮影写真資料』

もちろん放火される以前の「舎利殿」は国宝指定されていたが、建物が全焼した場合は、規則により国宝を取り消すことになっているため、現在は国の重要文化財にも指定されておらず、なんと世界遺産の構成要素からも外れている。

では、なぜ「金閣寺」は世界遺産なんだ?

実は「金閣寺」の庭園は、世界遺産の登録条件とされる「特別史跡」「特別名勝」の2つを満たしている。

すなわち、「金閣寺」は「舎利殿」そのものではなく、それを浮き立たせて見せる庭園が評価されているわけだ。

なお、残念ながら紅葉がらみの「舎利殿」が撮れるいい場所は見つからなかった。

陸舟の松

方丈と書院の間にある帆掛船の形をした「陸舟の松(りくしゅうのまつ)」は、「足利義満」が自ら植樹したと伝えられており、樹齢はおよそ600年。当初は盆栽だったというが、植え替えを重ねて見事に成長した。

「陸舟の松」は京都市の天然記念物に指定されており、「善峰寺の游竜の松」「大原宝泉院の五葉の松」と並ぶ京都三松のひとつに数えられている。

ちなみにその他の「足利義満」ゆかりのものとしては、お茶の水に使ったと伝えられる「銀河泉(ぎんがせん)」と、手洗いに用いたと伝えられる「厳下水(がんかすい)」が残されている。

龍門の滝

高さ2.3メートルの小さな滝は、「足利義満」が譲り受けた西園寺家の山荘「北山第」の遺構とされる希少な見どころで、禅の影響を受けた「北山文化」の一面を垣間見ることができるスポットだ。

滝つぼに置かれた石は、鯉魚石(りぎょせき)と呼ばれ、鯉が滝を登り切ると龍になるという、中国の故事「登竜門」に因んで、まさに飛び上がらんばかりの姿を表している。

立身出世のための関門を意味する「登竜門」は、中国の「後漢書」に記されており、禅の教えにある「三級浪高魚化龍(さんきゅう なみたかうして うお りゅうとかす)」にも引用されている。

白蛇の塚

「舎利殿」の北の一段高い場所にある「安民沢(あんみんたく)」も、西園寺家の山荘「北山第」の遺構と伝わる池で、そのほとりに「白蛇の塚」という名の多宝石塔がある。

西園寺家の鎮守とされた白蛇は、古くは水神として信仰されており、日照りが続いても涸れないことから、雨乞いの場にも使われていたそうだ。

夕佳亭

「夕佳亭(せっかてい)」は、江戸時代になってから金閣寺の中に設けられた、「足利義満」とは無縁のちょっと異質な見どころだが、「風流」つながりということで紹介しておこう。

この数奇屋造りの3帖の茶室は、江戸時代に傾きかけた「金閣寺」を復興し、庭園や池の整備をした臨済宗の僧侶「鳳林承章」が、王朝文化の美意識の到達点とも呼ばれる「修学院離宮」を造営した、「後水尾(ごみずのお)上皇」をもてなすために、茶道家の「金森宗和(かなもりしげちか)」に命じて造らせたもの。

「この茶室から夕日に映える金閣を見るのが特に佳(よ)い」 とのことから、その名がつけられたという。

ちなみに数寄屋造りの「数寄」は、和歌や茶の湯・生け花などの風流を好むことで、「数寄屋」は「好みに任せて作った家」という意味から、茶室を表す場合にも使われるそうだ。

大阪人の筆者には、「好きや~」の語呂合わせに思えるけどね(笑)。

なお「夕佳亭」は明治の初めに焼失したため、現在の建物は1874年(明治7年)に再建されたもので、1997年(平成9年)には解体修理が行われている。

不動堂

「金閣寺」創建以前に建立されていた山内の最古の建物で、「弘法大師」作と伝わる「石不動明王」を本尊とし、毎年節分と8月16日には開扉法要が行われる。

「応仁の乱」で焼失し、天正年間(1573年~1592年)に豊臣政権の五大老の一人だった「宇喜多秀家」により再建されている。

富士形手水鉢

最後に紹介するのは、「義満」の孫で後に「東山文化」の象徴となる「銀閣寺」を造営する、足利幕府八代将軍「義政」ゆかりの手水鉢で、拝観順路ではひとつ前の「夕佳亭」の前にある。

「義政」は「北山殿」をモデルに「東山殿」をイメージしていたも云われており、時おりここにも通っていたのだろう。

他の「金閣寺」の紹介記事にはほとんど掲載されていないようだが、むしろこの手水鉢の存在が、「義政」の審美眼を養った貴重な遺構のように思えた。

もちろん「銀閣寺」に関する記事も、「金閣寺」に負けず劣らずしっかりとまとめてあるので、時間があれば後ほどぜひ。

本当はこの両者を続けて周ると、違いがよく分かるのだが、記事をお読みいただくだけでも認識がずいぶん変わると思う。

金閣寺の駐車場事情

写真は境内から続く第1駐車場で、その他にも第2駐車場、第3駐車場がある。

第1・第2・第3駐車場合計:250台

利用時間

8時40分~17時10分

普通車:最初の1時間400円 以降30分毎に200円

マイクロバス: 最初の1時間600円 以降30分毎に300円

京都市内でも郊外に近い北山にある「金閣寺」だけに、広い専用駐車場が用意されており、東山や祇園にある寺社に比べればマイカーで行きやすいと思うが、それでもハイシーズンは満車になるので、行くなら朝早いほうがいい。

なお「金閣寺」は拝観時間の終了とともに閉門されてしまうので、遅がけの到着は避けたほうがいいだろう。

Ps

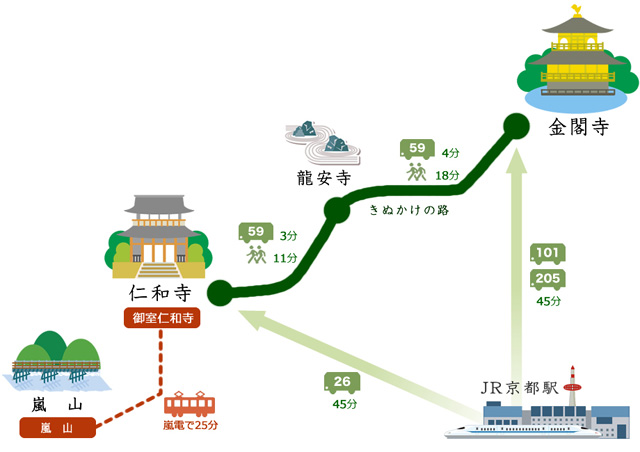

満車を避けるひとつの方法として、次の「きぬかけの路」を利用する手がある。

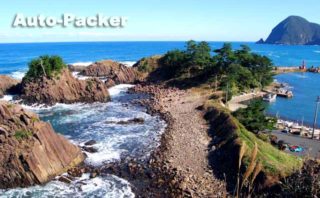

きぬかけの路

出典:きぬかけの路

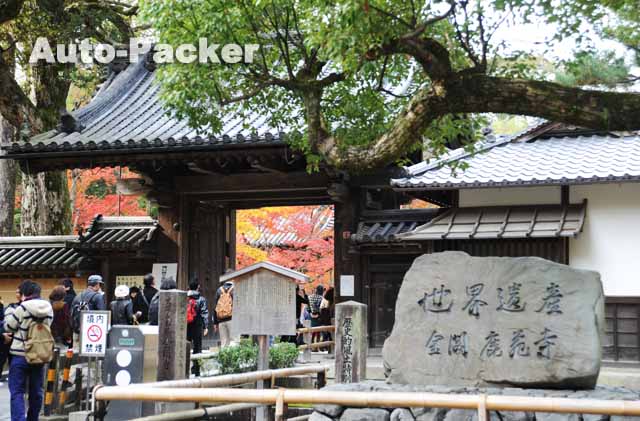

「きぬかけの路」とは、衣笠山の麓を走る「市道衣笠宇多野線」のうち、「金閣寺」から「龍安寺」を経て「仁和寺」へと至る約2.5キロの区間につけられた愛称のこと。

3つの寺院はいずれも世界遺産で、「金閣寺」から「龍安寺」までは徒歩約18分、さらに「龍安寺」から「仁和寺」までは徒歩約11分で行くことができる。

龍安寺

室町幕府の管領で「応仁の乱」の東軍総帥であった「細川勝元」が、1450年(宝徳2年)に創建した「枯山水の石庭」で知られる臨済宗の禅寺。

仁和寺

「光孝天皇」の勅願により創建され、その後「宇多天皇」が落髪入寺し、寺内に御室(御座所)を設けたことから、御室御所とも呼ばれている。

ただし「きぬかけの路」は周辺住民の生活道路なので、「遊歩道」というよりは「3つの世界遺産を徒歩で訪ねることができるルート」と呼ぶほうが実勢に即している。

「金閣寺」と「龍安寺」の間には、回転寿司やファストフードの店もある。

もちろん「金閣寺」以外の寺院にも駐車場は完備されているが、ハイシーズンは一度駐車場を出てしまうと、次の目的地でも停められるどうかは分からない。

そのため特に桜や紅葉の季節は、この道を歩いて3つの名刹をまわるほうがスムーズだと思う。

京都の市内観光では、2.5キロなどたいした距離ではないし、ここは帰路に市バスが使えるのでありがたい。

「古都京都の文化財」ベストテン

車中泊で旅する京都

車中泊でクルマ旅 総合案内

クルマ旅を愉しむための車中泊入門

この記事がよく読まれています。